在现代职场中,个人在职证明作为具有法律效力的正式文件,既是员工职业身份的权威确认,也是企业对外信息传递的标准化载体。从签证申请到银行贷款,从法律纠纷到跨国就业,这份看似简单的文书承载着衔接个体与组织、私人与公共领域的重要功能。其格式的规范性直接影响着文件的可信度与使用效力,因此深入剖析《个人在职证明.doc》的格式要求具有现实必要性。

核心信息要素

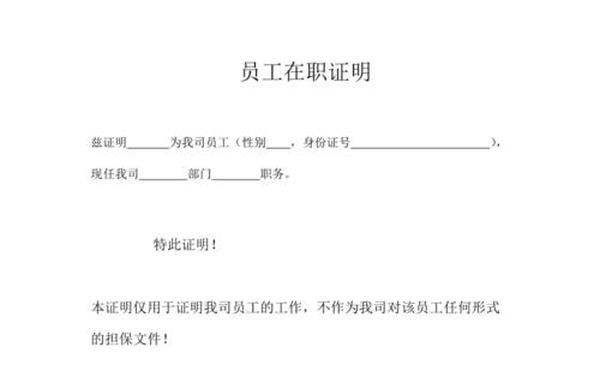

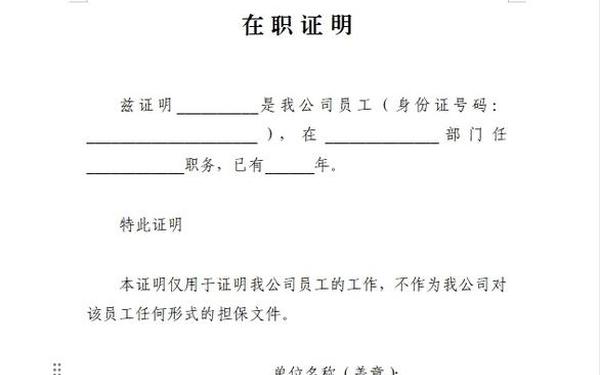

标准化的在职证明必须包含三大核心模块:员工基本信息、任职情况说明、企业验证信息。员工姓名、身份证号等个人信息需与公安机关登记完全一致,任何拼音拼写或数字偏差都可能导致文件失效。某跨国企业HR总监在2023年行业报告中指出,其经手的证明文件中17%因基本信息错误被退回,其中身份证号末位"X"的大小写混淆占比高达43%。

任职时间表述需精确到年月,避免使用"至今"等模糊用语。劳动法专家李明在《用工关系证明实务》中强调,当涉及劳动仲裁时,"2020年3月-2023年12月"的明确区间表述,比"在职三年"的笼统说明更具法律效力。薪资信息是否披露需根据证明用途区别处理,如住房公积金提取只需注明"月薪超过本地缴存基数",而涉外工作签证则需折算为美元并标注税前税后。

格式规范标准

文件版式需遵循商务文书的基本规范:标题采用宋体二号加粗居中,正文使用仿宋字,行距固定值28磅。某省级人社厅2022年推行的模板中,特别规定公司LOGO尺寸不得超过页眉高度的1/3,以防止图案喧宾夺主。值得注意的是,电子公章的位置应距正文末行2行间距,打印版需骑缝加盖,这在最高人民法院2021年司法解释中被明确为判定文件真伪的关键要素。

随着数字化转型,PDF加密文档逐渐取代传统纸质证明。某第三方认证平台数据显示,2023年电子在职证明使用量同比增长210%,但其中23%的文件因缺乏数字证书链验证遭质疑。这提示我们,电子化进程中必须同步完善数字签名体系,确保哈希值校验等防伪技术的标准化应用。

法律效力构建

证明措辞的严谨性直接关系到法律效力。必须使用"兹证明""特此证明"等公文特定用语,避免出现"大概""左右"等不确定性副词。某劳动仲裁案例显示,某公司出具的证明中"原则上仍在职"的表述,导致员工在工伤认定时多耗费47天补充证明材料。法律文书专家建议,关键信息应采用"肯定式陈述句",例如"张三目前担任销售经理职务"而非"张三的职务可能是销售经理"。

免责条款的设置体现法律智慧。某上市公司法律顾问分享的模板中,专门注明"本证明仅反映出具时的雇佣状态",有效规避了员工离职后证明失效带来的法律风险。同时需明确标注"不得作为担保文件使用",这在银2020年规范文件中被列为必要警示语。

跨国场景适配

涉外证明需遵循目的地国的特殊要求。日本入国管理局明确规定英文证明必须附日文对照版,且职务名称需参照厚生劳动省职业分类表翻译。某人力资源服务机构统计显示,32%的赴日工作签证申请因"销售代表"误译为"Salesman"而非"Sales Representative"遭退件。阿拉伯国家则要求体现宗教信仰字段,这在国内模板中常被忽略。

多语言版本制作需注意格式镜像对称。某跨国企业法务部制定的操作手册中,要求中英文段落采用左右分栏排版,保证任一语种版本被单独复印时仍保持完整格式。西班牙语版本需特别注意重音符号的准确录入,某领事认证案例中,因"asistente"漏标重音符号,导致文件法律效力受疑长达两个月。

技术防伪演进

区块链技术的应用正在重塑证明文件的可信机制。某省级人社部门试点项目将员工在职信息上链,用人单位每次开具证明都会生成不可篡改的时间戳。2023年深圳某高新技术企业率先采用动态二维码技术,扫码即可验证文件真伪并显示验证次数,有效遏制证明文件被多次篡改使用。生物识别技术的引入更带来革新,某金融集团开始要求高管在职证明附加指纹水印,通过专用设备可核验活体生物特征。

这些技术演进推动着证明文件从"形式真实"向"实质真实"转变。但技术专家提醒,生物信息采集必须遵循《个人信息保护法》,某科技公司就曾因过度收集虹膜数据被处以200万元罚款。未来的技术融合需要在安全与便捷之间找到平衡点。

通过系统分析可见,标准化的在职证明既是微观层面的信息载体,更是宏观管理体系的缩影。随着零工经济兴起,建议探索"动态在职证明"机制,通过API接口实现实时状态验证。学术界可深入研究跨国证明的互认体系,推动建立类似"海牙认证"的国际通用标准。唯有持续完善格式规范与技术保障,才能使这份职场"通行证"在数字时代持续发挥其核心价值。