校园是承载学生成长的核心场所,其安全环境直接影响教育成效与生命质量。近年来,随着教育规模扩大与校园活动形式多样化,安全隐患呈现出传统风险与非传统风险交织的特征。本文通过实证分析与文献研究,系统梳理当前校园及班级安全管理中亟待关注的隐患类型,并探索综合治理路径。

一、基础设施隐患潜伏

校舍安全是校园安全的物理基础。部分老旧教学楼存在墙体开裂、栏杆腐蚀等问题,如某校2023年排查发现西侧楼道铁门铁皮破损率达37%,这类结构性隐患在突发地震或人群拥挤时极易引发次生灾害。实验设备管理漏洞更具隐蔽性,化学实验室危化品储存不规范、电路老化导致的设备漏电等问题,在合肥工业大学2024年安全审计中被列为高风险项,该校曾出现实验废弃物与生活用品混放的情况。

消防系统失效构成重大威胁。教育部统计数据显示,全国中小学消防栓水压不足的比例达28.6%,应急照明系统完好率仅为65%。某市重点中学2024年消防演练中,消防广播系统响应延迟达4分30秒,远超国家标准要求的60秒响应时间。这些数据暴露出基础设施维护的周期性缺陷。

二、学生行为管理盲区

课间活动安全监管存在时空断裂。低年级学生追逐打闹引发的碰撞事故占比达校园伤害事件的43%,某小学2024年监测显示,楼道转角处每分钟人流量峰值达120人次,远超建筑设计承载标准。心理危机干预机制的缺失使问题复杂化,华中师范大学2023年调查发现,遭受校园冷暴力的学生中仅12%主动寻求帮助,这种沉默危机可能演变为极端事件。

新型网络风险冲击传统管理边界。校园贷、网络欺凌等非传统安全事件年均增长率达67%,某职校2024年发生的"AI换脸"诽谤事件,反映出技术滥用已突破物理围墙。研究显示,63%中学生缺乏网络隐私保护意识,这种认知短板与智能设备普及形成危险落差。

三、卫生防疫体系漏洞

食品安全监管链条存在断裂风险。教育部专项检查发现,校园周边流动摊贩食品微生物超标率高达52.3%,某县中学2024年诺如病毒集体感染事件溯源显示,病毒传播与食堂餐具消毒不彻底直接相关。传染病防控的"最后一公里"难题突出,晨检制度在实操中往往流于形式,某市疾控中心监测显示,学生病假追踪完整率不足40%。

健康教育实效性亟待提升。虽然92%学校开设健康课程,但防溺水、急救等实操技能掌握率仅为28%。这种知行分离在突发事件中表现明显,某校火灾逃生演练中,37%学生未能正确使用灭火器,反映出安全教育仍停留在知识灌输层面。

四、应急管理机制缺陷

风险预警系统建设滞后。传统的人工排查方式覆盖率有限,温州教育局2022年引入的智慧安防系统,使安全隐患识别效率提升300%,但此类技术在全国的普及率不足15%。应急预案的针对性不足问题普遍存在,金寨县某校2025年制定的应急预案中,网络舆情处置方案缺失率达80%,暴露出非传统风险应对准备不足。

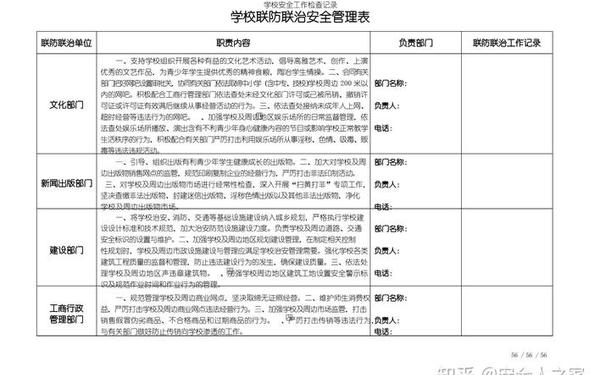

多部门协同机制尚未形成。校园周边交通治理涉及教育、公安、城管等7个部门,某省会城市调研显示,跨部门联合执法频次年均不足2次。这种碎片化管理使占道经营、运营等问题反复回潮,某中学门通事故中,非法营运车辆占比达64%。

校园安全治理需要构建"人防+技防+制度防"的三维体系。建议建立校园安全风险评估矩阵,运用SWOT分析法定期诊断隐患,引入区块链技术实现食安溯源全程可查,开发VR安全教育课程提升实训效果。未来研究应聚焦人工智能在风险预测中的应用,探索校园安全"数字孪生"模型,通过大数据模拟预判安全隐患演化路径。唯有形成全员参与、全程监控、全域覆盖的安全治理新格局,才能真正筑牢校园生命防线。