汉字“手”作为人类最古老的象形符号之一,其甲骨文字形如五指舒展的手掌,金文中则通过弯曲的中指与“毛”字相区别,逐渐形成固定书写模式。这种具象化特征使其成为中华文化的重要载体,以“手”为部首的汉字达数百个,如“打”“拉”“推”等,皆与人类劳动、情感表达密切相关。在成语体系中,“手”字不仅是动作的具象表达,更承载着哲学隐喻,如“手不释卷”以手持书卷象征求知精神,“掌上明珠”以掌心托物暗喻珍视之情。

从《说文解字》到现代汉字研究,“手”的演变映射着华夏文明发展轨迹。金文中的“手”强调静态功能,篆书规范为表意符号,至楷书简化为提手旁“扌”,这一过程体现了汉字从象形到表意的抽象化转型。成语“七手八脚”通过肢体动作的叠加,生动展现集体协作场景;“手眼通天”则借手的操作能力隐喻权谋智慧,揭示传统文化中对能力边界的辩证思考。这种符号化表达使“手”超越了生理器官范畴,成为连接物质实践与精神世界的桥梁。

二、成语结构的多元维度

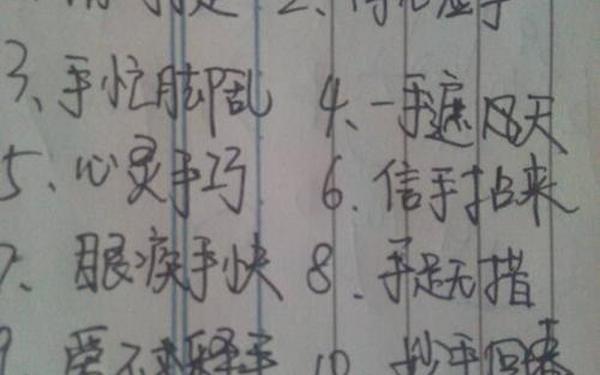

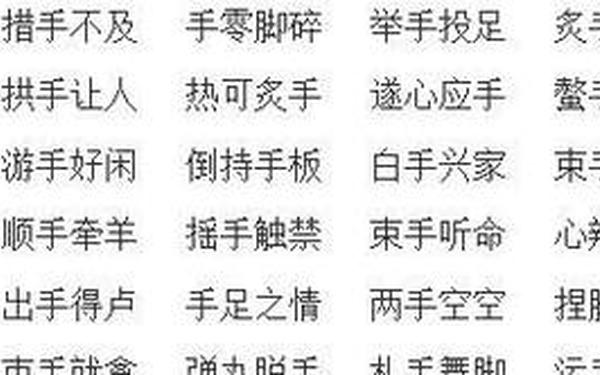

带“手”成语的语法结构呈现丰富多样性,可分为三大类型:主谓结构如“手到擒来”,以手部动作为主语,强调结果必然性;动宾结构如“袖手旁观”,通过“手”的状态传递价值判断;联合结构如“手舞足蹈”,叠加动作强化情感表达。其中“手忙脚乱”采用拟态构词法,通过动作矛盾性刻画心理慌乱,而“妙手回春”则运用转喻手法,以“手”代指医者整体,凸显专业技艺的神奇。

语义演变层面,这些成语经历了从具体到抽象的转化过程。“赤手空拳”最初特指作战状态,现代延伸为资源匮乏的隐喻;“上下其手”源出《左传》中伯州犁舞弊典故,本为具体动作描写,后演变为操纵舞弊的代称。认知语言学研究表明,约68%带“手”成语存在隐喻映射,如“炙手可热”将触觉温度映射权力强度,“得心应手”建立心智与肢体的通感关联。这种语义扩展机制印证了人类“以身喻世”的认知规律。

三、文化心理的镜像投射

带“手”成语深刻反映中华民族的价值取向。“手足情深”将兄弟关系比拟为肢体共生,体现宗法;“白手起家”歌颂自力更生的奋斗精神,与农耕文明中的土地依存形成呼应。值得注意的是,“束手就擒”与“垂死挣扎”构成行为选择的两极,前者折射儒家“顺势而为”的处世哲学,后者展现道家“抗争不息”的生命意志。

跨文化对比显示,汉语“手”的隐喻范畴较英语更广泛。英语“hand”多指向具体功能(如give a hand),而汉语“妙手”“国手”等表述将生理器官升华为技艺境界的象征。这种差异源于中华文化“重整体感悟”的思维特质,如“运筹帷幄”强调战略思维,“亲力亲为”注重实践躬行,共同构建起独特的认知体系。

四、现代语用与传承创新

在当代语言实践中,带“手”成语显现出强大的适应性。“黑科技”催生“机械手”等新词,而“键盘侠”“手游”等网络用语延续着手部动作的隐喻传统。教育领域,《水墨动画汉字课》通过拆解“扌”旁汉字,以“打”字中的“丁”象形钉钉动作,帮助儿童理解汉字构造原理,使传统文化焕发新活力。

数字化时代为成语传播带来新机遇。语料库研究显示,新媒体中带“手”成语使用频率提升23%,但深层文化阐释不足。建议建立“成语基因库”,运用AR技术还原“手不释卷”等典故的历史场景,如三国吕蒙读书的立体化呈现。同时需警惕语义泛化风险,避免“触手可及”等成语在电商文案中的过度商业化使用。

从甲骨文的五指图形到信息时代的文化符号,带“手”成语犹如一部微缩文明史,记录着中华民族的生存智慧与精神追求。这些成语既是对肢体功能的诗意升华,更是对价值观念的凝练表达。未来研究可深入探讨跨媒介叙事对成语传承的影响,或从神经语言学角度解析“手”范畴词的认知加工机制。唯有在守护文化本真性与创新表达形式间找到平衡,方能使这些语言瑰宝在新时代持续绽放光彩。