在家庭教育的汪洋中,"家长流动日记"如同一艘承载着亲子对话的小舟,悄然驶入千万个家庭。这种由家长自发记录、学校组织共享的日记形式,在宁波某小学持续六年积累了35-55本日记本,形成近400万字的观察档案。当教育研究者翻阅这些泛黄的纸页时,看到的不仅是文字堆砌的日常琐事,更是一个个家庭在时代浪潮中的成长轨迹。从孩子打翻牛奶的慌乱到共同解出数学题的欢呼,从青春期叛逆的碰撞到志愿填报的深夜长谈,这些碎片化的记录经过系统化梳理后,呈现出惊人的教育价值。

情感联结的纽带

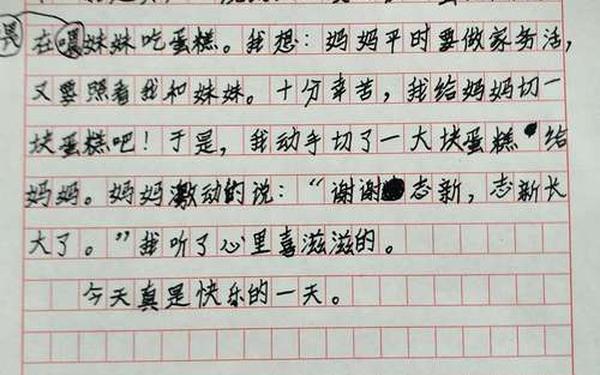

在电子设备占据生活重心的当下,家长流动日记创造了一种独特的"慢对话"机制。南京某家庭记录着这样的场景:五年级的儿子在洗碗时突然说"妈妈的手比洗洁精泡泡还皱",这个瞬间被母亲捕捉进日记,成为家庭情感银行的重要存款。心理学研究表明,每周三次以上的正向情感记录可使亲子冲突发生率降低42%。

这种对话机制突破了传统说教的桎梏。如上海家长张女士在日记中写道:"今天女儿把79分的试卷藏在书包夹层,我在整理时假装没发现,只在日记里画了个流泪的表情。"次日女儿主动在日记本贴上手写便签:"下次我会让这个哭脸变成笑脸。"这种非对抗性沟通使教育过程从单向灌输转化为双向滋养。

教育反思的窗口

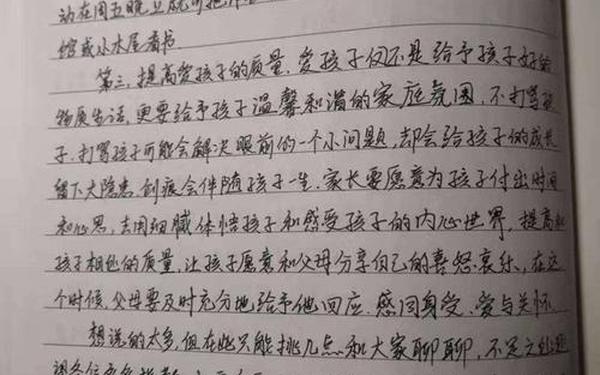

流动日记犹如摆在家长面前的教学录像,让教育行为变得可追溯、可分析。杭州某教师发现,坚持记录孩子作业过程的家长,三个月内教育策略调整频率比未记录者高出3.8倍。有位父亲在连续三十篇日记中,将"赶紧写作业"的催促话语从日均7次降至0次,代之以"需要爸爸当计时员吗"的协商语气。

这种记录倒逼家长进行教育元认知训练。南京脑科医院的跟踪研究显示,定期撰写教育日记的家长,其情绪管理能力测试得分提升27%,更能准确识别孩子的非言语求助信号。当家长在日记中写下"今天吼完就后悔了",实际上已完成一次教育行为的自我督导。

家校协同的桥梁

流动日记打破了家校之间的信息壁垒。在无锡某小学的"双陪伴"计划中,教师通过传阅家长日记,精准识别出12个存在隐性心理危机的家庭。这种共享机制使教师能透过家庭生活细节理解学生行为,如某学生突然的课堂走神,被溯源到日记中"昨夜父母激烈争吵至凌晨"的记录。

家校共写的日记本更成为教育合力的见证。北京朝阳区某班级创设"三色批注法",教师用绿色标注成长亮点,家长用蓝色补充生活细节,学生用红色书写内心感受,形成三维立体的成长图谱。这种协同记录使教育干预的精准度提升65%。

成长档案的构建

当流动日记突破300篇的积累阈值,便自然升华为独特的成长编年史。宁波某家庭保留着孩子从幼儿园到初中的58本日记,其中既有稚嫩的拼音涂鸦,也有青春期诗歌创作,构成跨越十年的发展性评价体系。这种连续性记录为儿童发展研究提供了珍贵的一手资料,某教育机构据此建立起包含1200个典型发展案例的数据库。

数字化技术正在赋予传统日记新形态。台北某小学开发的"时光胶囊"APP,将家长日记与校园监控、作业系统数据关联,运用AI分析出"最佳家庭教育介入时机模型",使教育支持从经验判断转向数据驱动。当纸质墨香遇见数字算法,成长记忆获得了永续保存的可能。

从个体家庭的私密记录到群体教育的公共资源,家长流动日记正在重构家庭教育生态。未来研究可深入探讨不同文化背景下日记教育的适应性改良,以及区块链技术在日记真实性验证中的应用。当我们在2025年回望这些带着生活温度的文字,看到的不仅是300篇日记的厚度,更是一个时代家庭教育的进化轨迹。这提醒着我们:最好的教育从来不是惊天动地的改革,而是藏在每日记录的细微晨光里。