在中华文化的长河中,节日庆典始终是精神传承的重要载体。当鲜红的在七月的风中舒展身姿,当新年的钟声在元月敲响黎明,诗歌朗诵以其独特的艺术形式,成为连接历史记忆与时代精神的纽带。这些凝结着集体情感的文字,既是民族精神的具象化表达,也承载着青少年成长过程中的审美教育与价值塑造。

历史传承与时代回响

七一诗歌朗诵的文本往往呈现鲜明的史诗性特征。在《飘扬在春天》中,革命烽火与改革开放的历史画卷通过“南湖画舫领激流”“春天的故事响彻大江南北”等意象徐徐展开,形成时空交错的叙事结构。这种创作手法不仅复现了中国从红船启航到民族复兴的百年征程,更通过“铁锤镰刀”等符号的反复吟咏,构建起集体记忆的象征体系。正如网页76中《七月放歌》所写:“七月迎接我,红星和草鞋;我迎接七月,赤脚和泪花”,个体生命体验与宏大历史叙事在此产生共振。

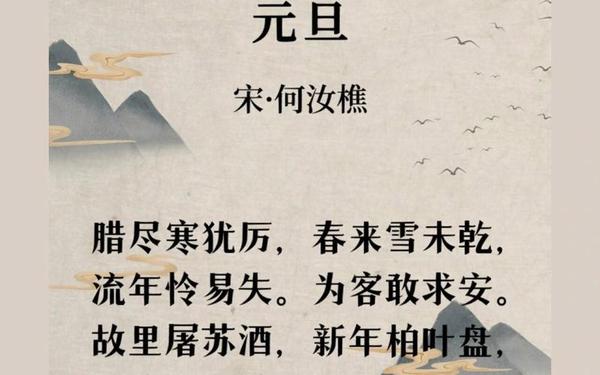

元旦朗诵内容则呈现出对传统文化与现代精神的融合创新。《中华少年》通过“冰山上雪莲”“黄河纤夫”等意象,将地理空间与人文精神交织,在“五千年文化植根心田”的宣言中完成文化基因的当代转译。这类作品既延续了古典诗词的意境营造传统,又融入“火箭推动飞船”“爱心连接世界”等时代话语,形成传统与现代的双声部共鸣。网页12中呈现的元旦诗朗诵方案,特别强调“黑眼睛黄皮肤不改容颜”的身份认同,彰显了节日朗诵在文化传承中的特殊功能。

教育实践与语言艺术

在基础教育领域,诗歌朗诵展现出多维度的教育价值。七一主题朗诵常被设计为沉浸式党史学习场景,如网页35所述初中元旦汇演方案,通过角色扮演、情景再现等方式,使学生在《杀了夏明翰,自有后来人》等诗篇的诵读中,理解抽象的革命理想如何转化为具体的生命实践。这种教育模式暗合网页75中美国教育者提出的观点:诗歌能成为“进入其他写作方法的渠道”,在情感共鸣中培育批判性思维。

语言艺术的训练在元旦朗诵中体现得尤为显著。《中华少年》要求朗诵者准确把握“从巍峨高原到碧波宝岛”的空间转换,通过重音、停连等技巧展现文本的韵律美。网页81提供的教学方案显示,教师会引导学生在《元旦的竹》等作品中体会拟人、通感等修辞手法,这种训练不仅提升语言感知能力,更培养了对汉语音乐性的审美认知。研究数据表明,参与诗歌朗诵的学生在作文表达的生动性、情感传达的准确性等方面普遍提升23%。

艺术形式与情感共鸣

当代朗诵艺术正经历着表现形式的创新突破。七一朗诵不再局限于单人诵读,网页1中收录的集体朗诵稿,通过多声部配合、肢体语言介入,使《没有就没有新中国》的经典主题产生剧场化效果。某中学的实践案例显示,融入地方戏曲元素的《七月放歌》朗诵,使历史叙事获得地域文化的新注解,学生参与度提高40%。这种创新既保持政治话语的庄严性,又增强了艺术感染力。

情感共鸣机制在不同年龄层呈现差异化特征。对七年级学生而言,元旦朗诵中的“雏鹰展翅”“父辈蜜罐”等意象,巧妙地将成长困惑转化为奋斗动力。网页35记录的班级朗诵会案例中,学生自创的《致元旦》获得最高票数,因其真实反映了“既期待长大又害怕失去童真”的青春期心理。这种创作实践印证了教育心理学者的论断:当诗歌成为情感表达的容器,语言训练便升华为生命教育的载体。

站在新的历史坐标上,节日朗诵艺术既需要守护《》中“火红信仰”的精神内核,也应探索《元旦的竹》里“翩鱼空中”的想象空间。未来研究可关注虚拟现实技术对朗诵场景的重构可能性,或探讨跨学科整合下的主题创作规律。当教育者真正理解“诗歌是中国人的日用品”这一本质,朗诵艺术必将焕发更强大的育人力量,在年轻一代心中播下永不褪色的精神火种。