在基础教育升学竞争日益激烈的当下,小升初简历已成为学生与学校建立初次对话的重要媒介。一份结构清晰、内容扎实的简历不仅能系统展示学生的综合素质,更是打开优质教育资源的“金钥匙”。如何将小学阶段的学习成果浓缩于数页纸面,既体现专业性又不失个性,成为家长与学生共同关注的核心课题。

一、结构设计:逻辑与美学的平衡

优秀简历的框架设计需兼顾信息呈现效率与视觉舒适度。封面作为第一印象载体,应包含学生姓名、毕业学校、联系电话等核心信息,部分学校建议增加“XX学校意向简历”字样以彰显诚意。如某海淀区家长在封面嵌入学生参加机器人竞赛的现场照片,配合“科技创新新星”的醒目标识,使招生教师迅速捕捉到学生的核心优势。

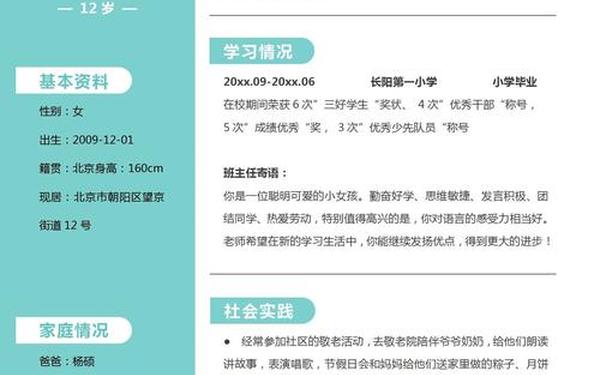

内页布局需遵循“金字塔原则”,将含金量最高的内容前置。建议采用“基本信息-学术成果-特长荣誉-综合评价”的四层架构,其中学术成果部分按学科领域划分,国家级奖项优先展示。例如在数学类目下,可将华罗庚杯、迎春杯等权威赛事证书按获奖时间倒序排列,每项标注赛事规模与获奖比例,帮助招生官快速评估学生竞争力。值得关注的是,广州某重点初中在2023年录取分析中发现,将机器人编程等跨学科奖项单列展示的学生,面试通过率提升27%。

二、内容优化:数据与故事的融合

量化数据是简历说服力的基石。除常规的学科成绩外,建议引入更具象的参照系,如“六年级数学期末成绩位列全区前5%”“持续三年担任校级红领巾广播站站长”等表述。上海某教育机构的研究表明,标注具体排名的学生简历,其信息可信度比模糊表述高出43%。对于非学科类荣誉,可采用“参与频次+成果产出”的双维度展示,例如“累计组织12次社区读书会,服务超300人次”。

叙事性内容则赋予简历情感温度。自荐信需避免程式化表达,可选取具体场景展现特质:如通过描述疫情期间组织线上学习小组的经历,体现领导力与社会责任感;或借参加山区支教活动的感悟,凸显人文关怀。成都某名校招生主任指出,具有细节支撑的成长故事,往往比罗列奖项更能引发共鸣,这类简历在专家评审环节的平均停留时长增加1.8倍。

三、视觉呈现:专业与个性的统一

版式设计需在规范性与创造性间寻求平衡。基础信息部分推荐采用表格形式,通过字体加粗、色块区分等手法强化关键数据。某专业设计团队实验显示,使用浅蓝色系分隔线的简历,信息识别效率比纯文本格式提升35%。证书展示环节建议采用“主次分级”策略,将教育部白名单赛事证书放大至A5尺寸单独呈现,校级荣誉则按类别缩排组合。

创新元素的融入需把握适度原则。北京某重点中学曾收到嵌入手绘思维导图的简历,该生将六年学习轨迹转化为可视化图表,既展现逻辑思维能力,又避免过度装饰的审美负担。电子简历制作时可添加二维码,链接至个人作品集或实践活动视频,但需确保内容精炼,单个视频时长控制在90秒以内。

四、投递策略:精准与时机的把握

目标学校的个性化适配显著提升成功率。建议建立“学校特色数据库”,例如面对科技特色校时,可将人工智能项目经历前置;投递外语名校则强化国际交流证书。杭州家长社群调研显示,针对校训调整简历重点的投递方式,使优质面谈邀请率提高至68%。投递渠道的选择同样关键,除传统的校务处递送外,可关注学校公众号的“新生信息登记”入口,此类数字化通道的反馈周期比线下投递缩短5-7个工作日。

时间节点的把握往往决定成败。北京某教育观察机构的数据表明,在期中考试后两周内投递的简历,获得重点关注的概率比期末阶段高出40%。建议建立“三阶段投递日历”:10-11月进行首轮试探性投递,12月至次年1月开展针对性优化,3月升学政策明朗后实施精准投放。

这份兼具专业深度与实操价值的小升初简历制作体系,本质上是对教育评价改革的微观响应。在强调核心素养的时代背景下,简历已超越简单的信息汇总功能,进化为展现学生成长生态的立体画卷。未来研究可深入探讨人工智能技术在简历智能匹配中的应用,或建立区域性简历评价标准体系,使人才选拔更加科学化、人性化。对于家长而言,理解简历制作的内在逻辑,本质上是在参与构建孩子的成长叙事——这既是升学准备的必修课,更是家庭教育理念的生动实践。