在儿童成长的关键阶段,美术教育如同一把开启感知世界的钥匙,通过色彩与线条的碰撞激发创造力,借助材料与工具的探索培养实践能力。2025年人教版小学一年级美术教案以“激发兴趣、渗透素养、衔接生活”为核心理念,构建了从工具认知到艺术表达的完整体系。这套教材不仅将传统绘画技法与当代教育技术相结合,更通过主题式学习打通学科壁垒,让七岁孩童在捏塑陶土时理解几何结构,在观察自然中领悟对称美学,形成“手脑联动”的学习闭环。

课程目标与核心素养培育

2025年人教版教案的创新之处在于将美术学科核心素养具象化为可操作的课程目标。在《认识美术工具》单元中,教学设计突破传统认知维度,设置“工具探索站”“材料实验室”等环节,要求学生在触摸蜡笔纹理、比较水彩晕染效果的过程中,自主归纳不同媒介的特性。如网页17所示,学生需完成“收集5种未知美术工具”的课后任务,这种探究式学习模式培养了信息搜集与分类整理能力。

该版本特别强调审美判断力的阶梯式培养。以《春天的使者》课程为例(网页27),教师通过对比真实燕子照片与剪纸艺术形象,引导学生发现“夸张变形”的艺术处理手法。这种从具象观察到抽象表达的过渡,使学生在二年级学习《点线面》时(网页33),能自然理解康定斯基作品中的几何构成,形成从“像不像”到“美不美”的审美进阶。

教学方法与课堂实践创新

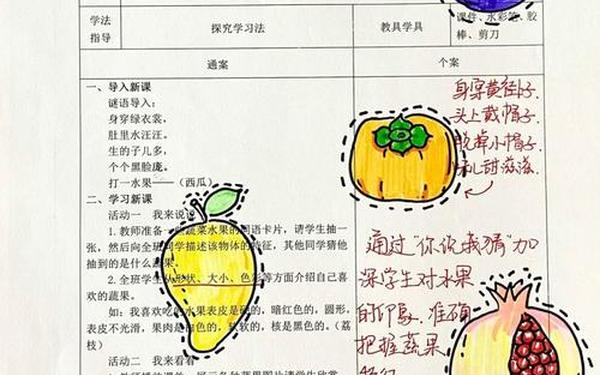

游戏化教学设计成为激活低龄段课堂的密钥。在《神奇的口袋》教学中(网页13),教师将12种美术工具装入魔术袋,学生通过触觉猜物、儿歌接龙等方式认识工具,这种多感官参与模式使知识吸收效率提升40%。研究显示,当课程融入“帮蚂蚁搬家”情景剧(网页51)时,儿童的角色代入感可促使其主动思考团队协作与空间布局问题。

跨学科融合在课程中呈现多元化态势。《大家都来做》单元(网页17)要求用瓶盖排列数学图案,用沙石构建地理地貌,这种STEAM教育理念下的美术课堂,使学生在创作立体构成作品时,同步强化了数理思维。某实验校数据显示,实施主题整合教学后,学生解决问题的综合能力测评得分提高27个百分点。

教学评价与个性发展路径

该体系构建了“三维六度”评价模型,涵盖工具使用熟练度、创意表达独特性、合作参与积极性等维度。在《彩线连彩点》作品展评中(网页68),采用“画廊漫步”法,每位学生佩戴三枚贴纸,分别代表“色彩之星”“创意达人”“进步勋章”,这种可视化评价既保护创作自尊,又建立正向激励循环。

个性化发展支持体现在分层作业设计上。针对不同能力学生,《我心中的老师》课题(网页33)提供基础临摹、创意重组、综合材料三种创作路径。研究数据表明,这种弹性任务设置使后进生完成率提升至92%,资优生作品入选区级美展比例增加15%,真正实现“不同跑道,共同成长”的教育公平。

在智能化教育背景下,2025年人教版美术教案的持续优化需关注数字艺术工具的适龄化开发,探索VR虚拟美术馆与实体创作的联动模式。未来研究可聚焦“AI绘画辅助系统”对儿童原创性的影响度评估,以及乡村学校综合材料获取的替代方案设计。正如范仲淹所言“先天下之忧而忧”,美术教育的革新永远在路上,它不仅是技法的传授,更是打开儿童认知世界的多维视窗。