在浩瀚的文学星空中,《小王子》如同一颗永不褪色的星辰。这部由圣埃克苏佩里创作的寓言故事,自1943年问世以来,以42种语言译本在全球售出超过2亿册,其诗意的语言和深邃的哲学思考,让不同年龄层的读者都能在沙漠、玫瑰与星球的意象中,找到与自己灵魂共鸣的碎片。本文将通过读书笔记与摘抄的棱镜,剖析这部经典作品如何以童话之形承载生命之重,揭示其跨越时空的永恒魅力。

隐喻的星群

《小王子》的叙事结构宛如精心设计的隐喻迷宫。B612星球上猴面包树的根系象征着吞噬人心的欲望,那朵娇弱的玫瑰既是爱情的具象化,也是存在主义困境的投射——正如法国哲学家加缪在《西西弗斯神话》中所言:“重要的不是治愈,而是带着病痛活下去。”当小王子每日清理星球防止猴面包树疯长时,这重复的仪式恰似现代人对抗精神荒芜的永恒战役。

地理学家与点灯人的星球则构成社会机制的隐喻系统。地理学家执着于记录“永恒的事物”,却拒绝观察瞬息万变的真实世界;点灯人恪守荒谬的工作指令,每分钟都在重复熄灭与点亮路灯的动作。这些设定呼应了法兰克福学派对工具理性的批判:当效率异化为目的,人类便沦为体制中的齿轮。美国学者段义孚在《空间与地方》中指出,圣埃克苏佩里通过微型星球的设置,完成了对现代社会病征的拓扑学解剖。

驯服与责任

“驯服”概念是全书最富哲理的创见。当狐狸说出“你永远要对你驯服过的东西负责”时,这句话解构了现代社会的契约关系。不同于霍布斯笔下的冰冷社会契约,圣埃克苏佩里提出的“驯服”是情感劳动的诗意转化。德国哲学家海德格尔在《存在与时间》中强调“此在”的沉沦,而狐狸的驯服论恰恰提供了救赎路径:通过建立彼此驯服的关系,个体得以超越原子化生存状态。

这种责任观在玫瑰与小王子的互动中具象化。玫瑰用四根刺宣称“不怕老虎”,却在离别时坦白:“我当时真不该听她的,应该揣度话语背后的柔情。”这个场景揭示了存在主义的核心命题——自由选择必然伴随责任。正如萨特在《存在主义是一种人道主义》中的论断,小王子最终意识到,正是他为玫瑰花费的时间,使得这朵花变得如此重要。

童心对抗荒诞

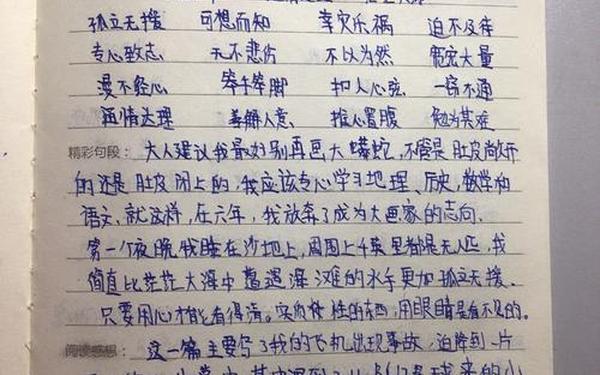

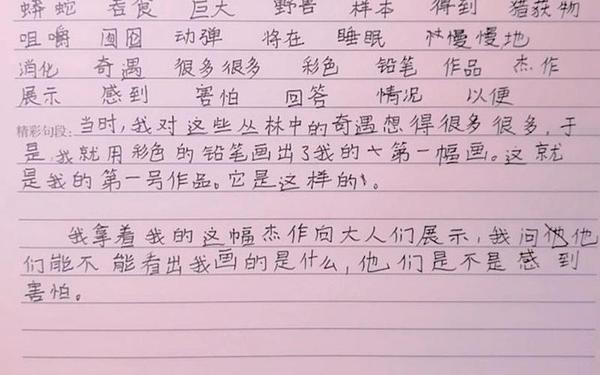

全书始终在构筑童心与成人世界的张力场域。飞行员幼年画作的遭遇,揭露了功利主义对想象力的绞杀:大人们将“帽子”想象图粗暴地纠正为“蟒蛇吞象”。这种认知暴力在数字时代愈演愈烈,正如媒介理论家波兹曼在《童年的消逝》中预警的,当儿童过早接触成人世界的逻辑,纯真便成为濒危物种。

小王子周游星球的旅程,则是对异化社会的全景式诊断。国王的权力妄想、商人的数字囤积、酒徒的循环沉沦,这些人物构成现代文明的病理切片。捷克作家米兰·昆德拉在《小说的艺术》中盛赞这种叙事策略:“圣埃克苏佩里用孩子的眼睛完成了最透彻的成人社会解剖。”当小王子说出“真正重要的东西用眼睛是看不见的”,他其实在邀请读者重建感知世界的诗意维度。

摘抄的棱镜效应

《小王子》的读书笔记往往呈现惊人的多样性。有人在“所有大人都曾经是小孩”中读出存在主义的本真性追求,有人将“沙漠因某口隐秘水井而美丽”解作后现代社会的精神救赎。这种开放性源于文本的象征密度,正如接受美学理论家伊瑟尔所言:“空白处才是意义滋生的沃土。”

不同世代的摘抄偏好更构成文化心理的晴雨表。60年代读者多标记“用心去看才看得清楚”,呼应着反主流文化运动对工具理性的反抗;当代青年则在“你要永远为你驯服的东西负责”下划线,折射出Z世代对情感连接的深度渴求。法国文论家罗兰·巴特在《作者的死亡》中预言的“读者再生”现象,在《小王子》的传播史中得到了完美印证。

在解构与重构的交织中,《小王子》展现出经典文本的永恒生长力。它不仅是个体精神成长的镜像,更是诊断文明病症的X光片。当数字化生存加剧人的异化,当消费主义不断侵蚀意义世界,重读这本“写给成人的童话”具有特殊的疗愈价值。未来研究可深入探讨跨媒介传播对文本意义的重塑,或结合神经科学解析隐喻叙事的认知机制。正如小王子提醒我们的:不要让数字遮蔽星辰的光芒,要永远记得用心灵去凝视世界。