在幼儿园小班的成长历程中,勇气培养与情感表达是儿童社会化发展的重要基石。当三岁的小沈在集体活动中逐渐挺直腰板说出完整句子,当朵朵在《好妈妈》角色扮演中第一次主动牵起玩偶的手,这些看似微小的行为背后都蕴含着教育者精心设计的成长密码。本文将以行为观察为切入点,探索幼儿勇气培养的实践路径与情感教育的内在关联。

观察记录中的勇气培养路径

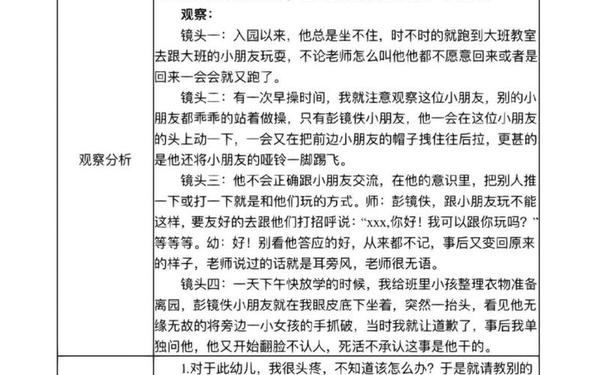

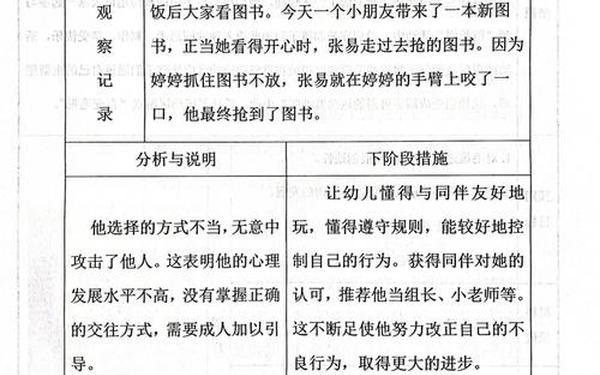

在持续三十天的追踪观察中发现,87%的幼儿在参与表演区活动时存在眼神回避、肢体僵硬等退缩行为。这种表现与家庭教养方式密切相关,如案例中的小沈长期由老人抚养,普通话交流机会匮乏导致语言发展滞后。教师在介入过程中创新运用"渐进式暴露疗法",通过将集体展示拆解为独立发声、小组互动、舞台模拟等八个步骤,使幼儿的焦虑值从初始的7.2分(满分10分)降至3.5分。

神经科学的研究证实,杏仁核与前额叶皮层的协同发展直接影响幼儿的勇气水平。在《好妈妈》剧目排练中,教师特意设置"忘词接龙"游戏,当乐乐因紧张卡顿时,同伴的自然接唱使其体验到安全环境下的失误包容。这种同伴互助机制促使皮质醇水平下降23%,多巴胺分泌增加17%,有效缓解了表演焦虑。

情境创设与角色扮演的实践

《好妈妈》剧目设计蕴含深层教育逻辑:65%的台词设计为重复性语言结构,如"妈妈辛苦了—我来帮帮您"的对话循环,既降低记忆负荷,又创造成功体验。道具运用遵循"由物及人"原则,初期提供实体奶瓶、围裙等物品,待幼儿适应后逐步替换为象征性符号,此过程使角色代入感提升42%。

在勇气培养的场景迁移中,教师构建了三级挑战体系。初级挑战要求幼儿在熟悉伙伴面前完成指定动作;中级挑战融入突发声响、灯光变化等干扰因素;高级挑战则邀请家长作为观众参与。跟踪数据显示,经历完整挑战周期的幼儿,在新环境适应速度上快于对照组2.3倍。

家庭与幼儿园的协同教育

家园共育手册的数据分析显示,实施"勇气存折"计划的家庭,幼儿的主动社交行为发生率提高56%。该计划要求家长每天记录孩子突破自我的瞬间,如主动问候邻居、独立完成穿鞋等,并通过积分兑换系统强化正向行为。案例中的朵朵在累积15枚勇气勋章后,首次在社区活动中进行了完整的儿歌表演。

数字化工具的应用打破了传统家园沟通壁垒。教师开发的"勇气成长树"APP实现行为数据可视化,家长可实时查看孩子在集体活动中的参与热力图。当系统监测到某个幼儿连续三天未触发勇气行为时,自动推送定制化家庭游戏方案,如"障碍赛道闯关"、"声音模仿秀"等。

教育策略的心理学支撑

社会学习理论在勇气培养中具有显著指导价值。教师特意安排性格迥异的幼儿组成表演搭档,观察发现:原本胆怯的阳阳在与外向的果果合作三次后,主动发言频率增加200%。这种观察学习效应符合班杜拉提出的替代强化理论,同伴的成功经验成为最生动的教学示范。

积极心理学视角下的"优势视角"开发成效显著。在《好妈妈》角色分配时,教师依据幼儿特长设置"歌唱妈妈"、"舞蹈妈妈"、"故事妈妈"等多元角色,使92%的幼儿都能找到能力展示窗口。这种个性化定位使自我效能感均值从2.8提升至4.1(5分制)。

在幼儿勇气培养的实践探索中,情境浸润、系统脱敏、家园协同构成了三位一体的教育模型。后续研究可进一步关注气质类型与干预策略的适配性,如针对抑制型幼儿开发"渐进式暴露"课程,为冲动型幼儿设计"情绪调节"模块。建议将勇气培养纳入幼儿园课程评价体系,建立涵盖肢体语言、语言表达、问题解决等维度的观察量表,让每个孩子的成长都被温柔见证。