在浩瀚的历史长河中,少年英雄的形象如同不灭的星辰,从春秋时期以智勇擒拿盗贼的宗悫,到抗日战争中以身诱敌的王二小;从白洋淀芦苇荡里机敏过人的张嘎,到晋察冀边区传递情报的雨来,这些平均年龄不过十三四岁的少年,用稚嫩的肩膀扛起了超越年龄的担当。他们的故事不仅是特定时代的缩影,更蕴含着人类对抗困境的永恒主题——在《小兵张嘎》的导演崔嵬看来,“英雄叙事是对生命韧性的最高礼赞”。这种跨越千年的精神共振,使得少年英雄故事成为文化基因中最为鲜活的组成部分。

二、历史长河中的少年群像

从《史记》记载的项籍“学万人敌”的豪言,到《世说新语》中荀灌娘十三岁突围救父的壮举,中国传统文化始终为少年英雄保留着特殊席位。北魏时期,年仅十四岁的李崇以空城计退敌,其智谋至今镌刻在洛阳关林碑文;明末夏完淳十六岁殉国前写下的《别云间》,将文人风骨与英雄气节熔铸成永恒绝唱。这些史实证明,少年英雄现象并非文学想象,而是特定历史条件下人性光辉的集中迸发。

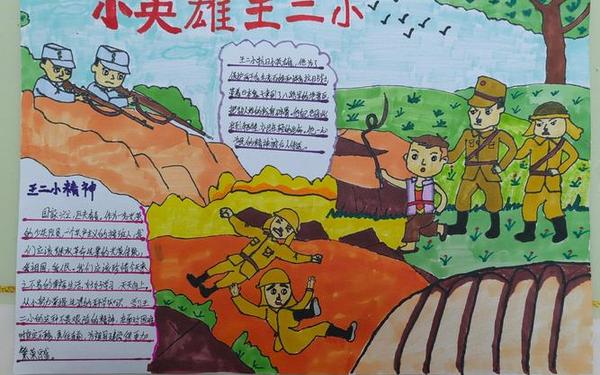

现代语境下的少年英雄叙事呈现新的维度。王二小将日军引入包围圈时展现的战略思维,雨来利用水性周旋追兵的生存智慧,都突破了传统“忠勇”的单一维度。正如《编剧心理学》指出的,当代英雄塑造更注重“缺陷与成长的辩证关系”。张嘎从任性堵烟囱到主动交枪的转变,正是英雄之旅理论中“跨越阈限”的生动诠释。

三、叙事结构中的成长密码

约瑟夫·坎贝尔的“英雄之旅”理论在少年英雄故事中得到完美映射。以《小英雄雨来》为例:平静的还乡河是“平凡世界”,日军扫荡构成“冒险召唤”,掩护交通员标志着“跨越第一道边界”,而最后的脱险则完成“携万能药回归”。这种结构暗合人类集体无意识中的成长仪式,每个节点都是对勇气与智慧的考验。

三幕式理论同样适用于此类叙事。《鸡毛信》中海娃送信的过程,第一幕建立送信任务与敌人封锁的矛盾,第二幕通过藏信羊尾、智斗伪军等考验强化冲突,第三幕则以成功送达引发战略转折。这种起承转合的结构,使观众在张弛有度的节奏中完成情感代入。现代神经科学研究表明,符合认知规律的故事框架能激活大脑镜像神经元,实现更深层次的价值传递。

四、现实观照下的教育启示

少年英雄故事在当代教育中具有独特的心理建构功能。徐光耀创作《小兵张嘎》时,刻意保留主人公咬人、堵烟囱等“不完美”细节,这种“去神化”处理反而增强了角色的可信度。教育学家发现,带有瑕疵的英雄形象更易引发青少年共情,其改正过程能有效促进道德认知发展。正如《故事的道德前提》所述,“真实的缺陷是美德生长的土壤”。

这些故事在全球化时代面临新的诠释空间。北欧教育机构将王二小故事改编为反霸凌教材,日本学者从孙叔敖斩蛇传说中提炼生态保护意识。这种跨文化适应性验证了英雄原型的普世价值。英国作家菲利普·普尔曼提出:“每个文明都需要自己的少年赫拉克勒斯”,而中国少年英雄正成为构建文化自信的重要符号。

五、永恒传承的价值火炬

少年英雄叙事既是民族记忆的储存器,也是精神基因的转录酶。从《诗经》“修我戈矛”的尚武精神,到《十月少年文学》塑造的新时代小英雄,这种传承从未中断。考古学家在敦煌藏经洞发现的《伍子胥变文》,证明早在唐宋时期,少年英雄故事就已通过说唱艺术实现大众传播。今天,《天坑鹰猎》等作品通过影视化改编,让传统英雄精神在数字时代获得新生。

未来的研究可向多维度拓展:比较文学视角下的中西少年英雄差异研究,神经叙事学对英雄故事接受机制的探索,以及人工智能辅助的故事结构优化实验。正如坎贝尔在《千面英雄》中预言:“每个时代都需要用自己的方式重述英雄神话”。当00后读者在弹幕网站解构经典英雄时,他们正在参与新时代精神图腾的铸造。