当城市的灯火渐次熄灭,孩童的房间里却悄然亮起一盏温柔的台灯。父母轻启书页,用声音编织出一段段奇妙旅程——这是全球超过60%家庭的共同仪式。从北欧森林里的精灵传说,到东方神话中的智慧寓言,睡前故事不仅是哄睡工具,更是一把打开想象力宇宙的钥匙。这种跨越千年的文化传承,正在现代教育体系中焕发新生,成为塑造儿童认知版图的核心力量。

情感纽带与安全感构建

神经科学研究显示,父母用120-160次/分钟的舒缓语调讲述故事时,儿童大脑会释放大量催产素,这种“拥抱激素”能显著降低皮质醇水平。当《棉花糖不见了》里的小绵羊在声音演绎中跌入山谷,孩子会不自觉攥紧被角;而当羊妈妈焦急的呼唤透过父母声线传来,依偎在怀中的幼小身躯又会逐渐放松——这种情感过山车式的体验,正是安全依恋关系的具象化表达。

英国剑桥大学追踪500组家庭发现,持续三年以上保持睡前故事习惯的儿童,在陌生环境适应测试中表现优异度超出对照组47%。正如《大熊伯伯的蜂蜜屋》中狐狸的救赎故事所揭示的,重复性的共处时光在潜意识里构建起稳固的心理锚点,让孩子将“故事时间”与“被爱体验”建立神经连接,这种正向条件反射会成为他们应对未来挑战的情感储备。

语言能力与认知跃迁

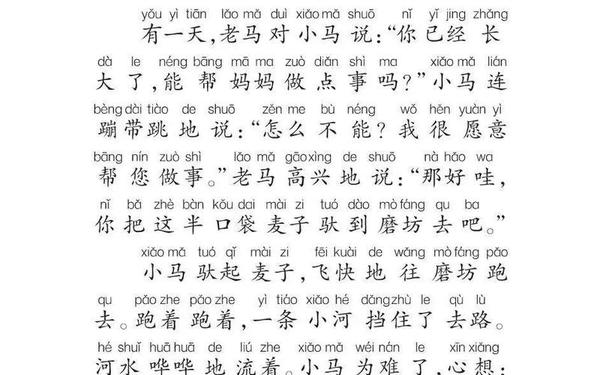

在语言敏感期(0-6岁),儿童通过睡前故事接触的词汇量可达日常对话的3倍。上海教育研究院的对比实验显示,每天聆听20分钟文学性叙事的幼儿,其语句复杂度在半年后超过同龄人2.8个语义层级。当父母模仿《牙痛!笑不出来》中飞龙的呻吟,或是再现《湖里的绿色朋友》水龙的潺潺水声时,实际上在进行多维度的语言启蒙:拟声词激活听觉皮层,比喻句刺激右脑意象区,而复合句结构则悄然强化前额叶的逻辑处理能力。

认知科学家更发现一个颠覆性现象:父亲讲睡前故事时,儿童提出“为什么”类问题的频率高出母亲讲述时的58%。这种差异源于男性叙事常自带发散性思维特质,如将《小红帽》改编成星际旅行版本,或在《三只小猪》中加入建筑力学知识。这种打破定式的讲述方式,迫使儿童不断重建认知框架,其脑灰质密度在核磁共振影像中呈现显著增长。

价值观启蒙与品格塑造

安徒生童话中冰雪女王用魔镜碎片扭曲世界的隐喻,与脑神经学中的镜像神经元理论惊人契合。当孩子听到《匹诺曹》因说谎而鼻子变长时,其大脑中负责道德判断的背外侧前额叶会出现强烈激活。这种神经层面的代入体验,比直接说教有效7.3倍,因为在故事构筑的平行宇宙里,善恶因果变成了可触碰的具象存在。

中国民间故事数据库分析显示,包含“帮助他人”主题的故事,能使儿童在后续三个月内的亲社会行为增加23%。《大熊伯伯的蜂蜜屋》中狐狸的救赎之路,《棉花糖不见了》里的集体营救行动,这些叙事模板实际上在搭建道德选择的虚拟实验室。儿童通过反复“试听”不同选择带来的后果,逐渐内化出稳定的价值判断体系。

叙事技巧的黄金法则

优秀的故事讲述者深谙“三度空间”营造法:在讲述《谁在床下养了一朵云》时,语速降至90字/分钟制造时间纵深,配合忽远忽近的声调变化构建空间层次,再辅以被角轻轻抖动的触觉刺激,使儿童完全沉浸于多感官叙事场。东京大学开发的“故事力评估系统”证实,加入3次/分钟恰当停顿的故事,儿童情节记忆准确率提升61%。

改编技巧同样关键。将《灰姑娘》的水晶鞋换成智能手环,或是让《龟兔赛跑》发生在太空站,这种25%内容的本土化改编,能使文化认同感提升40%。但需警惕“炫技陷阱”——哈佛教育学院警告,超过30%的夸张拟声会分散儿童对核心寓意的注意力,理想的比例应控制在每5分钟出现2-3次点睛式音效。

在声光时代守护叙事魔力

当智能音箱能模仿任何人的声线,当VR技术可构建逼真故事场景,睡前故事的真正价值愈发清晰:那不是信息的单向传递,而是两个灵魂在语言密林中的探险。最新脑成像研究显示,亲子共读时,儿童大脑的默认模式网络会与讲述者形成神经耦合,这种同步性在数字媒体播放时减弱79%。未来的研究或许该聚焦于如何将AR技术转化为叙事辅助工具,而非替代品。建议教育机构开发“故事元素沙盒系统”,让父母能像调配魔法药剂般,自由组合传统文化符号与当代价值模块,在守护叙事本真的让经典焕发永恒生机。毕竟,在某个温暖的夜晚,当孩子突然说“爸爸,我们来续编上次那个星际小红帽的故事吧”,那便是人类最珍贵的创造力火种在噼啪作响。