《山海经》作为中国最早的博物志怪典籍,其记载的496种异兽构成了东方神话的基因库。从烛龙衔火照天地的创世叙事,到九尾狐见证大禹治水的历史记忆,这些奇幻生物不仅是先民认知世界的棱镜,更是华夏文明的精神原型。当代艺术家通过视觉重构,将竹简中的晦涩文字转化为496幅异兽图谱,使《山海经》从古籍注解升华为跨越时空的文化对话载体。

在甲骨占卜与青铜铸鼎的时代,异兽形象是连接天人的媒介。如钟山神烛龙“视为昼,瞑为夜”的记载,实为上古历法观测的隐喻性表达。学者夜骅指出,这类异兽实为“立体的甲骨文”,其形态特征往往对应着星象规律或自然现象,如帝江无面目的球形身体,暗合《周易》所述“无极生太极”的宇宙观。而现代数字艺术将这种哲学意象可视化,如某博物馆推出的全息烛龙装置,通过光影变幻模拟昼夜更替,让观众直观感受“时间具象化”的震撼。

二、视觉重构:从文字到图像的嬗变

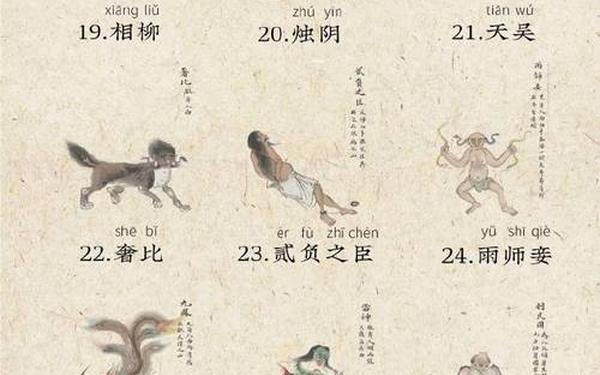

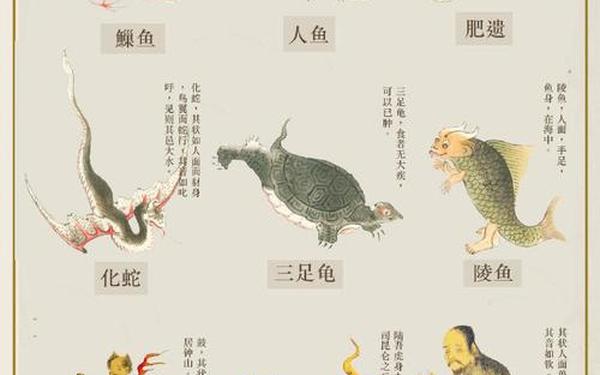

历代艺术家对《山海经》的视觉诠释,形成独特的图像谱系。明代蒋应镐的木刻版画强调线条的写意性,九尾狐的九条尾巴如云气缭绕;日本《怪奇鸟兽图卷》则融入浮世绘风格,蛊雕的羽毛呈现鲜明的装饰性。这些差异不仅体现艺术流变,更折射不同文化对“异界生物”的想象边界。当代496幅异兽图谱在继承传统基础上,运用3D建模技术塑造立体形态,如“虚拟神创工作室”设计的白泽卡牌,通体雪白的毛发采用粒子渲染技术,每根毛发都携带独立动力学参数,在移动端展现随风飘动的真实感。

数字时代的异兽图像更具跨媒介叙事特征。故宫博物院推出的AR导览系统中,狰兽从《西山经》文本中跃出,五条钢尾在游客周围划出数据流轨迹,其吼声经算法生成低频声波,使观众产生物理空间的震颤感。这种多感官体验重新定义了“阅读”古籍的方式,正如艺术史学家巫鸿所言:“当饕餮纹从青铜器走向增强现实,文明记忆获得了新的神经元连接方式。”

三、文化解码:异兽符号的现代转译

异兽体系蕴含着完整的象征语法。四大凶兽(混沌、穷奇、梼杌、饕餮)对应《尚书》中的“四罪”概念,其形态设计遵循“违逆伦常”的变形原则:混沌无七窍隐喻蒙昧,穷奇翅生逆羽象征倒行逆施。这种道德具象化手法,与但丁《神曲》中地狱生物的惩戒逻辑形成跨文明映照。在商业设计领域,设计师将狰兽的赤红鳞片转化为运动鞋的碳纤维纹理,五尾结构启发汽车尾翼的空气动力学设计,使上古神话元素深度介入现代工业美学。

文化衍生品开发更凸显异兽IP的当代价值。“山海神话”收藏卡系列通过烫金工艺再现120种神兽,其中“龙生九子”卡组将囚牛、睚眦等形象与乐器、兵器等器物结合,既延续《升庵外集》的典故,又融入蒸汽朋克风格的机械元素。这种古今融合的设计策略,使年轻群体在收集过程中完成文化认知的“无痛传承”。人类学家列维-斯特劳斯曾指出:“神话思维从未消失,只是改变了编码形式。”当Z世代在社交平台分享烛龙主题彩妆时,他们正用新的仪式延续着祭祀日神的古老传统。

四、研究前瞻:多维度的学术探勘

当前研究呈现跨学科融合趋势。基因考古团队通过DNA比对,发现旋龟的鸟首蛇尾描述,可能与上古渔民目睹棱皮龟解剖后的认知变形有关;而气象学家指出“肥遗现则天下旱”的记载,实为古人将旱灾与蛇类洞穴增多的现象建立因果关联。在神话学层面,剑桥大学新近发布的《全球神兽类型学报告》显示,《山海经》异兽的“组合创造”规律(如鹿蜀的马身虎纹),与玛雅羽蛇神、埃及斯芬克斯的设计逻辑存在深层共性。

未来研究可沿三个向度拓展:其一,建立异兽图像的风格演化数据库,运用机器学习分析历代绘画中的形态变异规律;其二,开展神话地理学实地考察,结合遥感技术验证《南山经》所述生物与岭南生态系统的对应关系;其三,开发开放式创作平台,允许用户依据文本描述生成个性化异兽模型,使《山海经》真正成为流动的文化基因库。

永恒复现的想象共同体

从战国竹简到数字孪生,《山海经》异兽始终是民族想象力的度量衡。496幅图像不仅是艺术创作,更构成文明基因的视觉谱系。当我们在博物馆凝视九尾狐的全息投影,在手游中驱使应龙征战,实际是参与着持续三千年的文化叙事。这种跨越媒介形态的传承证明:一个民族的奇幻生物,终将成为全人类的精神遗产。未来的研究应当如白泽般兼具通晓万物的智慧与“知止”的克制,在解码古老密码的为新的神话创造保留生长空间。