年味是深植于中国人集体记忆的文化基因,它既体现为腊月里蒸年糕的炊烟,也凝结在除夕夜此起彼伏的鞭炮声中。在北方乡村,老人们至今保留着用草木灰腌制腊肉的传统,灶台上悬挂的腊肠在冬阳下泛着油光,这种源自《诗经》“八月断壶,九月叔苴”的古老智慧,将四季轮回的时序感融入食物。南方水乡的年夜饭必有整鱼,鱼头朝向长辈的仪式,暗合《礼记》中“鱼跃于渊”的吉祥寓意,筷尖轻触鱼身的刹那,承载着“年年有余”的朴素祈愿。

这种仪式感在当代生活中逐渐被解构。作家冯骥才曾痛心疾首地指出,当超市速冻饺子取代了全家围坐包饺子的场景,当电子红包消解了压岁钱亲手传递的温度,年味便成了失去土壤的塑料花。但仍有家庭坚持在饺子里包入,孩子们雀跃地数着谁吃到了“好运”,这种将概率游戏转化为情感纽带的智慧,恰如社会学家费孝通所言“差序格局”在现代社会的变奏。

二、物质符号里的文化密码

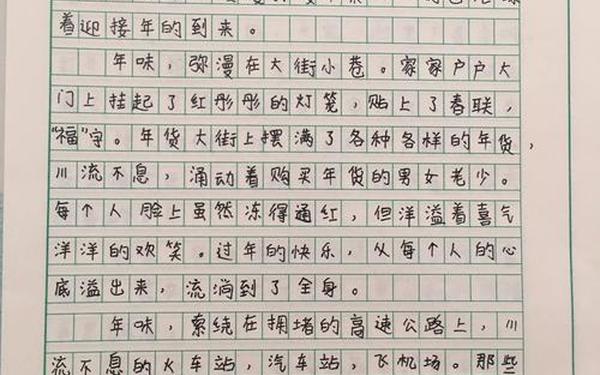

春联作为最直观的年味符号,其演变史堪称一部微缩的民俗志。宋代桃符上的“神荼郁垒”,明代宣纸上的“天增岁月人增寿”,到如今商家定制的烫金对联,材质变迁背后是商业文明对传统文化的重塑。在皖南古村,笔者曾见八旬塾师用狼毫书写“梅萼增辉耀德门”,每一笔顿挫都暗合《平水韵》的格律,这种将书法美学与祈福心理完美融合的技艺,恰是年味最本真的表达。

年货置办则构成流动的民俗画卷。胶东半岛的海鲜市场,凌晨三点便挤满挑选鲅鱼的主妇;川西坝子的腊味集市,花椒与柏树枝熏制的香气穿透百年时光。人类学家项飙提出的“附近的消失”在此遭遇反例——当年轻人通过直播选购内蒙古风干牛肉,数字技术反而重构了传统年货的空间维度。

三、时代变迁中的情感重构

春运被誉为人类最大规模周期性迁徙,其本质是情感经济学的最佳注脚。高铁站里拖着行李箱的务工者,背包中总有一罐自家腌制的辣酱,这种“家的味道”抵抗着工业文明的同质化。短视频平台上,异乡年夜饭话题播放量破十亿,东北酸菜炖白肉与广式盆菜在方寸屏幕间碰撞,形成数字时代的文化拼贴。

新型年俗正在解构与重建中寻找平衡。00后发明的“电子守岁”,通过语音连麦同步观看春晚;汉服爱好者复原“立桃符”古礼,在抖音直播中获百万点赞。这些现象印证了文化学者雷蒙·威廉斯的观点:传统不是静态遗产,而是动态的再创造过程。

四、未来年味的可能性

在元宇宙概念兴起的当下,某互联网公司推出“数字庙会”,用户可佩戴VR设备体验虚拟舞龙。这种技术赋能让海外游子突破时空限制,却也引发“虚拟狂欢是否稀释文化浓度”的争议。教育界正尝试将年俗纳入STEAM课程,学生们用3D打印制作生肖灯笼,用编程控制电子春联变色,传统文化与现代科技在此达成奇妙和解。

学者王晓明提出的“第三空间”理论,为未来年味指明方向:物理空间的祠堂祭祖、赛博空间的云端祈福、精神空间的家族记忆,三者构成多维度的年味生态系统。当留学生在Zoom会议室展示家乡年俗,当非遗传承人通过MOOC教授剪纸技艺,这种跨文化传播正在重写年味的全球叙事。

<总结>

从土灶柴火的余温到智能厨具的精准控温,从纸质红包的墨香到区块链红包的数字指纹,年味始终在变与不变中寻找支点。它既需要坚守“爆竹声中一岁除”的文化根脉,也应包容“云拜年”的时代创新。未来的年味研究,或可聚焦代际认知差异的弥合策略,探索传统文化元素的现代转译路径,让承载民族集体记忆的春节,在全球化浪潮中焕发持久生命力。当我们教会AI写春联,或许更应思考:如何在技术理性中保留那抹温热的人情味。