在幼儿园教育体系中,托班阶段是幼儿首次脱离家庭环境、开启集体生活的重要过渡期。科学的班务计划不仅关乎幼儿的身心适应能力,更直接影响其社会化发展和学习品质的奠基。本文基于《3-6岁儿童学习与发展指南》的核心精神,结合托班幼儿的认知规律与行为特征,从多维度探讨班务计划的构建路径,旨在为托班教育实践提供系统化参考。

一、环境创设与情感适应

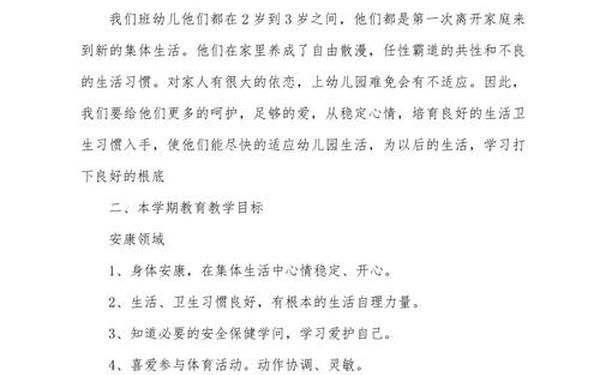

托班幼儿的分离焦虑与陌生环境适应是班务计划的首要突破点。研究表明,2-3岁幼儿的皮质醇水平在入园初期显著升高,持续约3周才能恢复基线水平。环境设计需遵循"心理缓冲"原则:采用家庭化布置策略,设置"情绪安抚角"并投放幼儿熟悉的毛绒玩具、家庭相册等物品,通过感官联结缓解焦虑情绪。某示范园实践数据显示,配备家庭照片展示区的班级,幼儿午睡适应周期缩短40%。

在物理环境规划中,需落实"三区三动线"设计理念:生活区配备可调节高度的洗手台与防滑地垫,游戏区采用模块化家具实现5分钟快速转换,教学区设置全包围式软包防护。美国NAEYC认证园所的跟踪研究显示,符合人体工学的环境设计可使幼儿专注力提升28%。

二、常规培养与自主发展

生活常规的建立是托班教育的核心任务。基于维果茨基"最近发展区"理论,需设计阶梯式常规培养体系:首月重点突破如厕提示(每45分钟集体如厕)、餐前洗手五步法;次月增加自主取餐(限定2种餐具选择)、午睡物品归位等技能。上海某早教中心的对照实验表明,采用视觉提示系统(如脚印贴纸、流程图示)的班级,常规建立效率提升60%。

在自主性培养方面,需把握"有限选择"原则:每日提供3-4套服装选择,设置"今天我决定"时段(选择游戏区域或绘本)。意大利瑞吉欧教育体系研究证实,每日2次自主决策机会可使幼儿自我效能感提升35%。同时建立"小管家"轮值制度,从分发纸巾到整理玩具,逐步建立责任意识。

三、游戏化课程实施路径

托班课程设计需贯彻"生活即教育"理念。针对18-24个月幼儿的抓握敏感期,开发"豆子搬家"(镊子夹芸豆)、"彩带隧道"(大肌群协调训练)等实体化游戏。德国弗莱堡大学的研究表明,每日40分钟实体操作游戏可使小肌肉群发展速度提升22%。

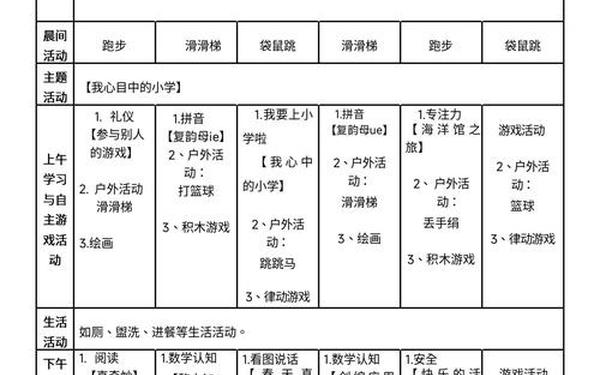

主题课程实施宜采用"3+2"模式:每周3个固定主题日(如感官探索日、艺术表达日),2个生成课程日。北京某省级示范园的实践案例显示,该模式使师幼互动质量评估得分从3.2提升至4.1(满分5分)。同时建立"动态资源库",收集自然材料(松果、树叶)与生活废弃物(瓶盖、布料),激发幼儿创造性表征。

四、家园共育协同机制

建立"三维沟通体系"是家园协同的关键。首月实施"渐进式分离"方案:第一周家长陪同1小时,第二周缩短至30分钟,配合"情绪温度计"每日反馈。研究显示,采用该策略的幼儿,分离焦虑峰值降低50%。同步建立"成长可视化"系统,通过照片墙、语音日记等方式实现过程性记录。

创新家长参与形式,设计"职业体验周"(家长助教日)、"家庭任务卡"(周末亲子实践)。日本大阪府立大学的追踪研究表明,每月参与2次园所活动的家庭,幼儿社会性发展评估得分显著高于对照组。同时建立"教养问题会诊"制度,针对如厕倒退、攻击性行为等共性难题开展专题研讨。

五、安全防护与健康管理

构建"三级防护网络":物理防护(家具圆角处理率达100%)、流程防护(执行"三检两消"制度)、意识防护(每周安全情景模拟)。香港卫生署数据显示,完整的安全防护体系可使意外伤害发生率降低至0.3/千人次。同步实施"健康银行"计划,通过饮食记录、睡眠监测等大数据分析,个性化调整保育策略。

在传染病防控方面,建立"彩虹隔离"机制:按症状程度划分蓝、黄、红三级响应,配套差异化的返园标准。WHO儿童健康指南指出,科学的隔离制度可使传染病流行周期缩短5-7天。同时开发"健康小卫士"课程模块,通过手偶剧、洗手儿歌等形式培养卫生习惯。

本文系统阐述了托班班务计划的实施框架,强调环境创设的情感支持价值、常规培养的自主发展导向、游戏化课程的具身认知特性、家园协同的生态化建构以及健康管理的科学防控逻辑。未来研究可深入探讨托班师幼比优化策略、混龄游戏中的学习迁移机制等方向。教育实践者需谨记:优质的托班教育应是顺应天性的守护,而非超前训练的竞技场,唯有立足儿童本位,方能为终身发展奠定坚实基础。