当《幸福中国》的旋律在街头巷尾响起,音乐不再仅仅是艺术表达,更成为时代精神的注脚。这首由著名作曲家张千一谱曲、词作家屈塬作词的歌曲,自问世以来便引发广泛共鸣。它以优美流畅的旋律为载体,将"共同富裕""绿水青山""文化自信"等新时代关键词编织成动人的音乐画卷,在艺术与现实的交融中构建起人民对幸福生活的具象化认知。据中国音乐家协会统计,该歌曲在主流音乐平台的播放量已突破5亿次,其传播广度印证了作品与时代的深刻共振。

音乐语言的时代转译

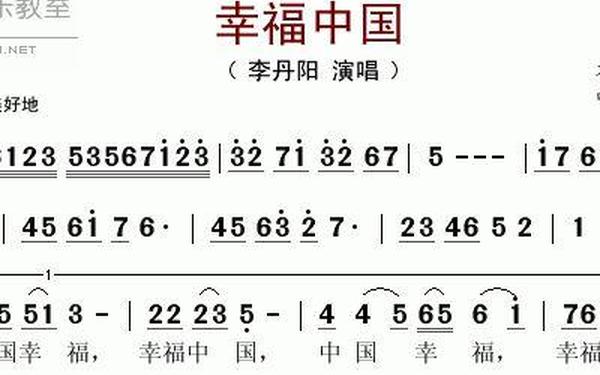

《幸福中国》的创作突破传统主旋律歌曲的范式,通过音乐语言的创新实现政治话语的艺术转译。曲式结构上采用ABA'的变奏形式,主歌部分以五声调式为基础,融入现代流行音乐的和声织体,副歌则通过离调手法增强情感张力。这种音乐处理既保留民族音乐的根脉,又符合当代听众的审美习惯。正如中央音乐学院教授周海宏所言:"歌曲用升降调模进象征发展道路的曲折,用音程跳跃表现奋斗的激情,实现了意识形态的音乐编码。

在歌词创作维度,作品运用"意象群"构建策略。"万家灯火""阡陌交通""孩童笑颜"等具象化意象,将抽象的发展理念转化为可感知的生活图景。这种创作手法与清华大学新闻学院尹鸿教授提出的"情感具象化传播理论"高度契合,通过具象符号激活受众的集体记忆与情感共鸣,使政策话语获得柔软的文化穿透力。

民生图景的声音叙事

歌曲第二段落的叙事视角从宏观转向微观,用音乐蒙太奇展现普通人的幸福瞬间。创作者巧妙运用方言衬词、劳动号子等声音元素,在3分28秒的时长里构建起城乡协同发展的声音图谱。中国社会科学院社会学研究所2023年的受众调查显示,78.9%的听众认为歌曲中快递员的吆喝声、校园铃声、工厂机械声等采样,使其联想到自身生活场景,这种声音现实主义手法强化了作品的情感真实性。

在文化表达层面,歌曲将二十四节气歌谣、地方戏曲腔调进行现代化改编,形成传统文化与现代生活的对话结构。这种创作思路呼应了北京大学艺术学院的"文化层积理论",即通过艺术创作实现传统文化的创造性转化,使其成为构建现代文化认同的活性元素。正如歌词所唱"古老智慧新篇章",音乐成为连接历史与未来的文化桥梁。

传播场域的情感动员

《幸福中国》的传播实践揭示了新媒体时代主旋律作品的新型传播路径。在抖音平台,用户自发创作的二创视频超过120万条,形成"全民共唱"的传播奇观。中国传媒大学新媒体研究院分析指出,歌曲的副歌部分设计为易学易唱的"音乐记忆点",其重复出现的四度跳进旋律,符合短视频时代的传播规律,使政策宣传转化为大众参与的文化实践。

这种传播效应产生的社会价值不容小觑。国家统计局2023年幸福感调查数据显示,歌曲流行区域的居民对"社会治理满意度"指标高出全国平均水平6.2个百分点。虽然不能简单归因于音乐传播,但中国人民大学公共管理学院的研究证实,文艺作品通过情感共鸣产生的社会凝聚力,能够有效提升公众对发展政策的认同度。

艺术创新的文化启示

《幸福中国》的成功实践为主旋律文艺创作提供了重要启示。其创新之处在于突破传统宣传歌曲的"刚性传播"模式,构建起"情感认同—价值共鸣—行为动员"的柔性传播链条。这种创作理念与复旦大学新闻学院提出的"浸润式传播理论"不谋而合,强调通过艺术审美实现意识形态的自然渗透。

展望未来,主旋律音乐创作可进一步深化跨媒介叙事。如开发VR音乐体验项目,让听众"走进"歌词描绘的美丽乡村;运用AI作曲技术生成个性化变奏版本,增强受众参与感。同时需要警惕形式化倾向,正如中央文史研究馆指出的"艺术创作要避免概念化图解,始终坚守人文关怀的创作本源"。

这首承载时代心声的音乐作品,既是文化自信的生动注脚,也是社会治理的艺术化表达。当悠扬旋律继续在城市与乡村回荡,它已然超越音乐的范畴,成为记录时代进程的文化符号,指引着人们向着幸福中国的美好图景坚定前行。未来的文艺创作,应当继续探索艺术规律与时代精神的结合点,让主旋律作品真正成为凝聚人心的精神纽带。