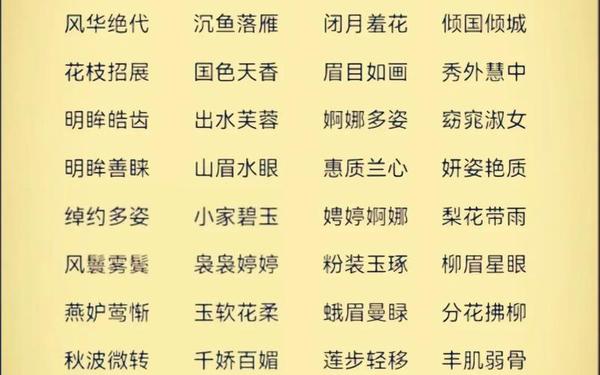

当古汉语以"柔情似水"描绘女性特质,当希腊神话用潘多拉隐喻诱惑与灾祸,人类文明在漫长的历史中建构起一套复杂的女性象征体系。这些词语不仅是简单的修辞,更是社会认知的深层密码,折射着不同文明对女性角色的想象与规训。从《诗经》里的"窈窕淑女"到现代社会的"铿锵玫瑰",词语的嬗变轨迹中暗藏着性别权力关系的微妙博弈。

水与月:流动的母性符号

在跨文化语境中,"水"始终是女性象征的核心意象。《道德经》"上善若水"的哲学思辨,将女性特质与滋养万物的母性力量相联系。荣格心理学派认为,水的流动性对应着集体无意识中的"阿尼玛"原型,这种液态意象既象征生育潜能,又暗含难以掌控的恐惧。希腊神话中掀起滔天巨浪的海妖塞壬,正是这种矛盾心理的具象化投射。

月亮的阴晴圆缺则构建起另一组象征矩阵。宋代词人李清照"云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼"的词句,将思妇形象与缺月意象交织。法国女性主义学者露西·伊利格瑞指出,月相周期与女性生理节律的对应,使月亮成为承载生育崇拜的天然符号。但这种诗意联结在父权制社会发生异化,月亮的"晦暗面"常被用来暗示女性情绪的不可预测性。

花与荆棘:美与力量的辩证

植物隐喻构成女性象征的第二重维度。日本文学中的"樱吹雪"将女性美与易逝性捆绑,中世纪欧洲的玫瑰崇拜则将圣母玛利亚的神性赋予花卉。英国维多利亚时期的花语体系,更是发展出以不同花卉指代女性品德的语言密码。法国哲学家波伏娃在《第二性》中批判这种物化隐喻:"将女性比作需要被呵护的温室花朵,实质是否定其主体性。

值得关注的是,带刺植物意象的现代崛起打破了传统范式。智利诗人米斯特拉尔在《玫瑰的奇迹》中写道:"我的荆棘不是装饰,是自卫的武器。"当代性别研究显示,社交媒体中"带刺玫瑰"标签使用量五年间增长320%,折射出女性对传统柔弱符号的改造。哥伦比亚大学语言学教授安娜·罗德里格斯发现,植物隐喻中的攻击性元素占比已从20世纪50年代的7%升至39%。

光与影:矛盾符号的共构

女性象征体系始终存在光明与阴影的辩证。中国上古神话中的女娲既执黄土造人,又炼石补天,体现创世母神的多维面相。但父权制神话将这种双面性割裂为善/恶二元结构:希腊的雅典娜代表智慧理性,美杜莎却被妖魔化为蛇发女妖。精神分析学家卡伦·霍妮指出,这种割裂实质是男性对女性力量的焦虑投射。

现代艺术创作正在解构这种对立叙事。墨西哥画家弗里达·卡罗的自画像刻意强化一字眉的"男性特征",将伤痛经历转化为力量符号。韩国作家韩江在《素食主义者》中,用植物化隐喻挑战传统女性身体叙事。这些重构实践显示,当代女性正在争夺象征符号的解释权,将矛盾性转化为主体性的丰富维度。

重构象征的现代路径

在人工智能生成艺术盛行的当下,女性符号的再造呈现新的可能。MIT媒体实验室的"女性符号重构计划"中,算法将传统女性符号与科技元素融合,产出"量子缠绕的发辫""数据流构成的裙摆"等新意象。但技术中性论的迷思仍需警惕,斯坦福大学2023年研究显示,主流AI绘画工具仍有67%将"领导力"关键词关联为男性形象。

语言考古学为符号重构提供历史纵深。学者们重新解读《列女传》中的"妇德"叙事,发现汉代帛书中的"婉"字原意包含"玉器相互叩击的清越之声",这种被后世弱化的力量感正在被重新激活。柏林自由大学的符号学研究显示,新生代女性更倾向选择兼具柔韧与刚毅的混合符号,如"钨丝般柔韧"等创新比喻。

当我们在博物馆凝视新石器时代的母神雕像,在街头看到"No is a complete sentence"的女性主义涂鸦,这些跨越时空的符号交织成理解性别文化的棱镜。词语不仅是现实的描摹,更是认知框架的铸造者。解构传统象征中的权力编码,创造更具包容性的新符号体系,这不仅是语言革命,更是社会意识的重构工程。未来的研究方向或许可以深入神经语言学领域,探究象征符号如何塑造人脑的性别认知图式,为平等话语构建提供科学支点。