离别是人类情感图谱中最复杂的笔触之一。古典诗歌中"黯然销魂者,唯别而已矣"的喟叹,现代心理学中"记忆储存的情绪空缺"理论,都在诠释这种跨越时空的集体情感体验。在文学创作中,离别既是物理空间的分离,更是个体精神世界的重构过程。正如王维在阳关折柳时劝酒,现代学生面对转学伙伴时递出的签名卡片,情感的表达形式虽异,内核始终是生命轨迹交汇后的余韵绵长。

这种情感的复杂性体现在其矛盾性特征。唐代诗人高适以"莫愁前路无知己"的豪迈冲淡别愁,而柳永却在"执手相看泪眼"中凝固了缠绵悱恻的瞬间。现代学生的作文中,既有同学录上"前程似锦"的洒脱赠言,也有深夜窗台前对远行兄长背影的凝视。这种悲欣交集的矛盾性,恰如心理学家所言:当记忆的充实遭遇现实的空缺,理性与感性的博弈便催生出文学表达的张力。

二、叙事技巧:场景构建与细节捕捉

优秀的离别叙事往往遵循"人中有事,事中有人"的创作规律。某篇学生作文中,作者将外婆远行的场景拆解为"雨伞倾斜的角度""安检口的手提包位置"等细节,这些看似琐碎的物象,实则是情感载体的精心选择。正如《重别梦得》中"今日因君试回首"的蓦然回望,现代写作同样需要这种"以物载情"的叙事智慧。

场景的时空架构亦需匠心独运。某篇考场佳作采用"黎明收拾行李—正午车站送别—黄昏归家独坐"的三幕式结构,暗合"启承转合"的古典章法。而《送元二使安西》中"朝雨浥尘"到"阳关故人"的空间转换,与现代作文里"教室黑板报—校门口柳树—空荡操场"的意象迁移,都印证了场景调度对情感递进的关键作用。

三、文学传承:古典意象的现代转译

中国文学中的离别母题已形成独特的符号系统。从"长亭古道"到"车站月台",从"折柳相赠"到"微信表情包",载体虽变,但"芳草碧连天"的意境仍在延续。某学生将毕业季的云彩比作"撕碎的考卷",这种现代喻体与李白"孤帆远影"的古典意境形成了跨越千年的对话。

这种转译需要创作者的双重视野。当作文中出现"电子相册里的黑发渐变"与"诗经中的黍离之悲"并置时,展现的不仅是技巧的娴熟,更是对文化基因的自觉传承。正如余光中将乡愁具象为邮票船票,现代学生亦可将离别寄托于褪色的校服扣或游戏账号,实现传统抒情模式的当代转化。

四、现实意义:情感疗愈与成长叙事

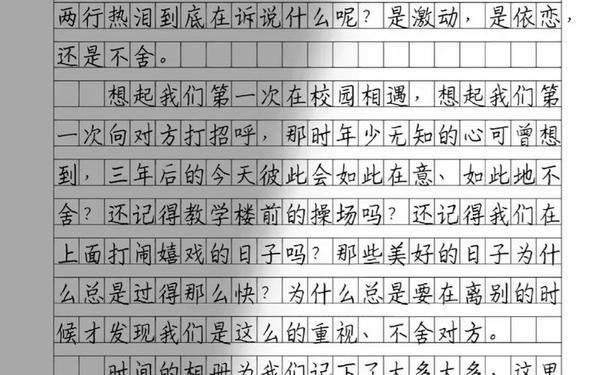

心理学研究显示,书写离别具有显著的情绪疏导功能。那些在作文中详细描述"蛋糕分享时刻"或"最后课堂提问"的学生,往往能更快完成心理重建。这种创作过程本质上是将碎片化体验转化为有序叙事,正如普鲁斯特通过玛德琳蛋糕重建记忆宫殿,作文中的细节再现帮助青少年完成情感归档。

从教育维度观察,离别写作更是人格塑造的重要途径。当学生描写"目送列车时的地理课知识联想",或将老师赠言与"天宫课堂"的航天梦结合时,展现的是个体命运与时代精神的主动对接。这种将私人情感升华为集体记忆的创作取向,使离别叙事超越了伤春悲秋的传统范式,成为青少年认知升级的显性标记。

永恒的书写与被书写的永恒

从《诗经》中的"昔我往矣"到当代教室里的临别赠言,离别书写始终在解构与重构中寻找平衡。当神经科学发现"怀旧能激活前额叶皮层",当教育学者强调"情感表达的核心素养",我们更应认识到:每一篇离别作文都是个体生命史的微缩史诗。未来的研究或许可以深入探讨数字时代离别书写的形态嬗变,或比较不同文化语境下的告别仪式在文学中的投射,这将为理解人类情感本质提供新的认知维度。而此刻的书写,终将成为后人解读这个时代情感密码的珍贵标本。