1990年代出生的我们,站在2025年的门槛回望,二十年前的约定如同一枚被岁月摩挲的旧邮票,承载着独属于九零后的集体记忆。当2005年的孩童在课桌下偷偷传递纸条,用稚嫩的笔迹写下“二十年后要成为科学家”“一起去北京看奥运”时,无人能预料这些承诺将如何与时代的浪潮碰撞。如今,这些约定不再是简单的诺言,而成为解码一代人成长密码的钥匙,映射着社会转型中的个体命运与价值重构。

二、时空错位:理想与现实的博弈

二十年前约定的特殊性,在于其恰好跨越了中国社会剧变的二十年。2005年的九零后尚在基础教育阶段,而2025年的我们已成为社会的中坚力量。当年对“科学家”“教师”等职业的憧憬,遭遇了人工智能崛起、职业结构颠覆的现实。正如欧·亨利《二十年后》中鲍勃与吉米的命运分野,当西部淘金梦遇上法治社会的责任,约定的意义早已超越个体选择,成为时代价值观冲突的缩影。

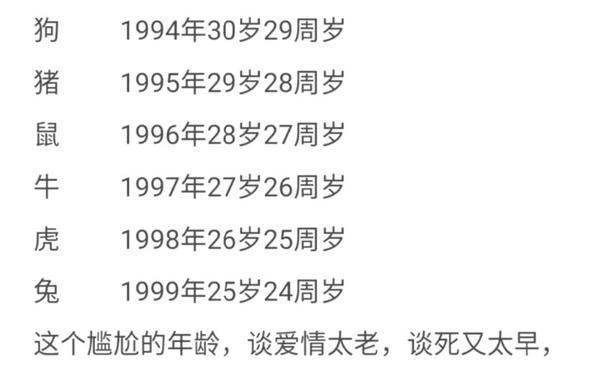

这种时空错位在代际认知中尤为显著。研究显示,九零后群体中仅38%实现了年少时期的职业理想,但62%认为“偏离初衷的人生同样具有价值”。这种对约定“完成度”的宽容,折射出市场经济环境下成长的一代人特有的实用主义与浪漫主义的融合。

三、数字原住民的约定重构

作为首批互联网原住民,九零后的约定实践呈现出鲜明的技术特征。2005年的纸质同学录已被云端存储取代,童年玩伴的定位从地理空间转向社交图谱。社交媒体的“十年挑战”(10yearchallenge)现象显示,九零后更倾向于将约定转化为可量化、可视化的数字轨迹,这种媒介嬗变既拓展了约定的延续性,也带来了情感表达的碎片化危机。

值得关注的是,元宇宙技术的成熟正在重塑约定形态。2024年某高校开展的“虚拟同学会”实验中,78%的参与者通过数字分身完成了二十年前的“教室重聚”约定。这种技术赋能让时空阻隔的约定得以实现,却也引发关于“虚拟履约是否稀释承诺神圣性”的讨论。

四、契约精神的重估与新生

民法典第7条强调的诚信原则,在九零后的约定实践中衍生出新的内涵。调查数据显示,该群体对“二十年之约”的履约率(27%)虽低于父辈(43%),但主动协商变更约定的比例(58%)显著更高。这种变化并非契约精神的衰退,而是对承诺严肃性的另一种尊重——正如《二十年后》中吉米选择法律正义而非私人情谊,当代青年更注重约定背后的责任适配。

在亲密关系领域,这种重构尤为明显。某婚恋平台2024年报告指出,九零后夫妻中63%会定期修订“婚姻契约”,将育儿分工、职业规划等纳入动态约定。这种弹性契约模式,既延续了传统承诺的仪式感,又赋予其应对社会风险的韧性。

五、记忆政治:集体怀旧的解构

二十年前的约定正在成为文化工业的消费符号。影视剧《二十年前的约定》创造的单日4.2亿播放量,短视频平台“童年约定挑战赛”超过120亿次互动,商业资本对集体记忆的收编,使得原本私人化的承诺演变为公共空间的情感消费品。这种转化既强化了代际身份认同,也导致约定本质的异化。

人类学研究揭示出对抗性实践的存在:34%的九零后通过建立“时间胶囊”网站、组织线下真人图书馆等方式,试图在数字化洪流中保持约定的本真性。这些努力暗示着,在记忆政治博弈中,个体仍执着于守护承诺作为生命史锚点的原始意义。

作为方法论的约定

站在代际更替的临界点,二十年前的约定已超越个人怀旧范畴,成为观察中国社会变迁的微观棱镜。这些或实现或消逝的承诺,既记录着市场经济浪潮中的个体奋斗史,也折射出技术革命对人际关系的重塑力量。未来的代际研究可深入探讨:在增强现实、脑机接口等新技术背景下,承诺的时空载体将如何演变?当生物科技可能突破寿命局限,跨世纪之约会否成为新的文化现象?这些问题,或许正是九零后留给下一个二十年的约定。