一、教学设计与反思的关系

1. 教学设计

教学设计是教师在课前对教学目标、内容、方法、过程及评价的系统规划。其核心在于以学生为中心,结合课程标准和学情,科学安排教学活动。例如,网页27提到教学设计需关注“教学目标的制定与达成”“教学内容的选择与安排”以及“教学方法与手段的灵活运用”,而网页32强调需通过学情分析、目标分层(知识、能力、素质)和教学媒体设计等步骤完成。

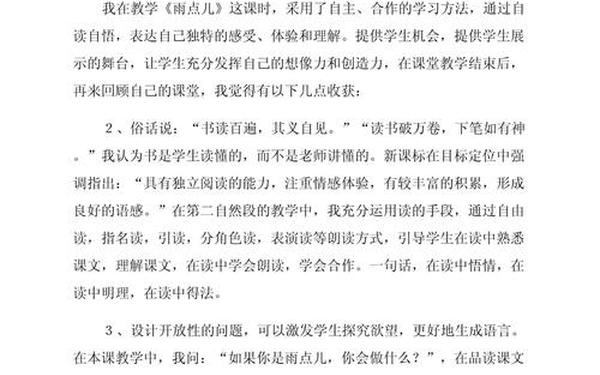

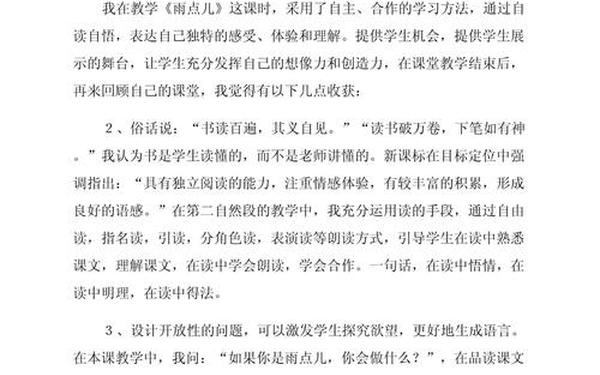

2. 教学反思

教学反思是教师在课后对教学实践的批判性回顾与改进,旨在优化教学效果。有效的反思需包含“回顾教学事件”和“寻找更好的解决办法”两个过程。例如,网页1列举了20个反思案例,如“通过多媒体教学提升学生兴趣”或“发现学生书写困难后调整练习计划”。

3. 两者的联动

教学设计为反思提供框架,而反思则反哺设计的优化。例如,网页31指出,教学设计需考虑教学策略的制定,而策略的调整需通过反思发现问题。

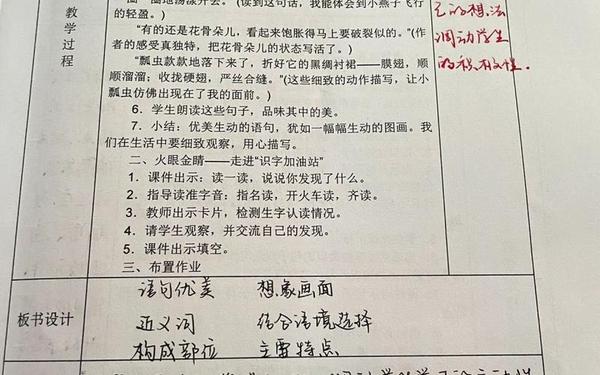

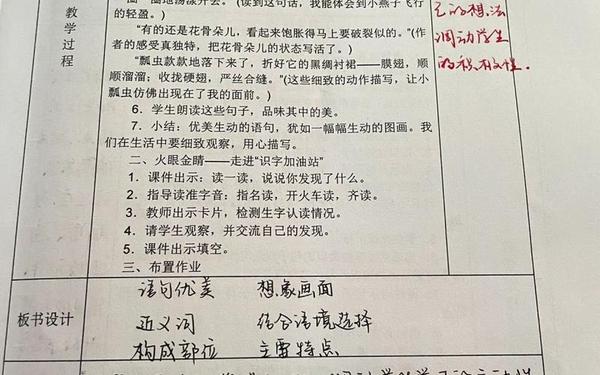

二、教学设计的核心步骤与技巧

1. 教材与学情分析

教材分析:根据课程特点筛选核心知识点,如网页32建议“结合类似教材调整大纲”。

学情分析:需从学生年龄、知识储备、学习习惯等维度切入,避免笼统描述。例如,网页17中“餐巾折花”课的设计通过抽测工具“抽签助手”动态掌握学生基础。

2. 目标分层与行为动词

教学目标需分为知识、技能、素养三个层次,并使用可测量的行为动词(如“掌握”“设计”“分析”)。例如,网页17中的目标设计明确区分“折花技法”与“审美素养”。

3. 教学方法与媒体设计

灵活运用案例教学(如网页58)、小组合作(如网页1)、情景模拟等方法,结合多媒体工具(如虚拟仿真软件)提升互动性。

4. 评价与反馈机制

融入形成性评价(如课堂提问、作业)和总结性评价(如测验),网页56通过案例分析题检测学生对“做功条件”的理解程度。

三、教学反思的实践路径

1. 反思的维度

教学特色:如网页52提出的“教学理念是否突出学生主体性”。

亮点与偶得:捕捉课堂生成性资源,如学生提出的创新观点(网页1第11条)或突发事件的处理经验(如网页73中“拼音教学中的游戏设计”)。

缺失与改进:分析教学效果未达预期的原因(如目标设定过高或方法不当)。

2. 反思的方法

“五思”模型:从特色、亮点、偶得、缺失、效果五个方面展开(网页52)。

案例分析:如网页56通过学生解题错误设计教学片段,引导学生发现“力与位移垂直时不做功”的物理原理。

数据驱动:利用信息化平台(如学习管理系统)收集学生行为数据,验证教学策略的有效性。

3. 反思的成果转化

将反思成果固化为教案调整、教学资源开发(如网页17中“导学案”的迭代)或教研论文(如网页27中关于教学设计方法论的探讨)。

四、典型案例与启示

1. 案例1:餐巾折花教学设计(网页17)

设计特色:通过“测一测”“赛一赛”等环节激发学生兴趣,结合导学案实现“做中学”。

反思要点:发现学生操作动作不规范后,增加分步示范视频,强化技能训练。

2. 案例2:钓鱼的启示教学(网页12)

设计核心:通过角色扮演和情景模拟引导学生理解道德抉择。

反思改进:针对学生讨论深度不足的问题,补充“无人知晓时如何坚守规则”的辩论环节。

五、提升教学质量的建议

1. 加强理论学习:如网页31强调以现代教育理论指导教学策略的选择。

2. 注重跨学科融合:如网页70提出将数学文化与专业实践结合,提升学生应用能力。

3. 构建反思共同体:通过教研组分享反思成果,促进经验共享(如网页52的“五思”模型)。

通过系统化的设计与深度反思,教师可实现从“经验型”向“研究型”的转型,最终推动学生核心素养的全面发展。