《春望》是唐代诗人杜甫的代表作之一,通过描绘战乱中的长安春景,抒发了诗人对国家命运的忧思与对家人的深切挂念。以下为诗歌原文、译文及相关解析:

原文

《春望》

杜甫〔唐代〕

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

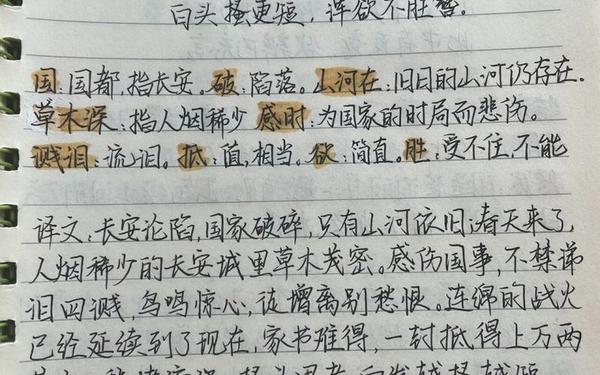

译文

译文一(直译)

长安沦陷,国都残破,唯有山河依旧;春日的城池荒无人烟,草木疯长。

感伤时局,连花也似在流泪;怨恨别离,鸟鸣也令人心惊。

战火连绵数月不息,一封家书珍贵如万两黄金。

愁绪缠绕,白发越搔越稀疏,几乎连簪子也插不住了。

译文二(意译)

故国破碎,唯有山河未改;满城春色却只见荒草深深。

花开时节因国难而涕泪,鸟啼声里因离散更添惊心。

战火不息已三月有余,家书难求,一封抵万金。

愁思染白头发,越搔越短,稀疏得难以束起发簪。

重点注释

1. 国破:指长安被安史叛军攻陷(757年),“国”指国都(今西安)。

2. 草木深:草木茂盛反衬人烟稀少,暗含荒凉之意。

3. 感时花溅泪:以拟人手法写花鸟,诗人因时局动容,移情于景。

4. 烽火连三月:战火从去年延续至次年三月,历时半年多。

5. 浑欲不胜簪:“浑”意为“简直”,形容白发稀疏至无法束发。

创作背景

此诗作于唐肃宗至德二载(757年)春,杜甫因投奔朝廷途中被叛军俘获,困居沦陷后的长安。诗人目睹昔日繁华都城化为废墟,春景反增悲怆,遂写下这首融家国情怀与个人悲苦的经典之作。

艺术特色

1. 情景交融:前四句以“山河在”“草木深”等意象,借景抒情,后四句直抒胸臆,形成情感递进。

2. 对仗工整:如“感时花溅泪”对“恨别鸟惊心”,语言凝练,意境深远。

3. 沉郁顿挫:全诗情感深沉,以“白头搔更短”的细节动作收尾,凸显诗人忧思之切。

4. 历史意义:“家书抵万金”成为战乱中思念亲人的千古名句,反映了时代共情。

诗歌主旨

《春望》通过“望”的视角,将国破之痛、思家之切、身世之悲融为一体,展现了杜甫作为现实主义诗人的家国情怀与人文关怀,被誉为“诗史”中的典范。