农历九月的金风拂过华夏大地,重阳节的钟声在历史长河中回响千年。这个承载着登高祈福、敬老怀远等文化密码的节日,自《易经》中“阳数相重”的哲学观照,至唐宋文人墨客笔下的诗酒风流,始终氤氲着中国人对生命与时间的深邃思考。杜甫的《登高》恰似这文化长卷中的一座孤峰,以“万里悲秋常作客”的苍茫笔触,将个人命运与家国忧思熔铸成诗,成为重阳节诗词中最具震撼力的精神丰碑。本文将从文化溯源、诗艺探微、哲学意蕴及当代传承四个维度,剖析重阳诗词与《登高》的深层关联,探寻古典诗词在当代的精神回响。

一、登高望远:节俗与诗情的交织

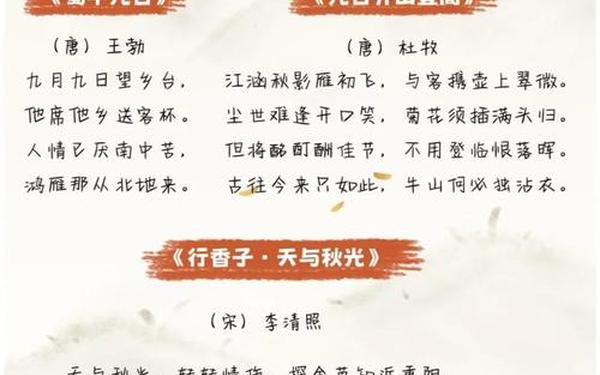

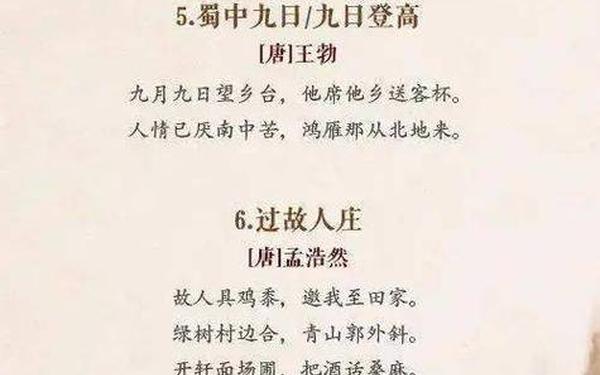

重阳节的核心习俗“登高”,起源于古人“避灾禳祸”的原始信仰。据《荆楚岁时记》载,东汉桓景登山避瘟的传说,逐渐演变为“清气上扬,浊气下沉”的天人感应观。至唐代,这一习俗被赋予新的诗意内涵:王维“遥知兄弟登高处”的温情遥寄,孟浩然“还来就菊花”的田园闲适,皆以登高为媒介,将自然景观与人文情怀交织。

杜甫的《登高》则突破了传统节庆诗的抒情框架。夔州江畔的“风急天高猿啸哀”,既是重阳登高的实景描摹,更是诗人生命困境的隐喻。猿啼的凄厉、落木的萧瑟,与“百年多病独登台”的孤影形成三重悲怆叠加,使登高从民俗活动升华为对生命本质的叩问。这种转化,恰如学者罗澍伟所言:“唐代文人将重阳登高从避灾仪式转化为精神攀登,使其成为中国文化中独特的诗意空间。”

二、律绝巅峰:诗艺与结构的精妙

《登高》被誉为“古今七律第一”,其艺术成就体现在“破格而守神”的创作智慧中。全诗八句皆对,却无斧凿之痕:“风急天高”与“渚清沙白”构成视听对仗,“无边落木”与“不尽长江”形成空间与时间的哲学对话。更精妙处在于叠字运用,“萧萧”摹落叶之声,“滚滚”状江流之势,音韵的顿挫与意象的壮阔浑然一体。

这种形式上的严整,与诗人“百年多病”的生命碎片形成强烈张力。颈联“万里悲秋常作客”浓缩了十四层悲意(宋人罗大经统计),从空间(万里)、时间(常)、客体(作客)到主体(多病),将个体苦难拓展为人类共通的生存困境。元人方回评此诗:“一篇之内,句句皆奇;一句之中,字字皆奇。”这种“奇”正是源于形式规范与情感迸发的完美平衡。

三、悲秋之思:生命意识的哲学投射

重阳节时处仲秋向暮,草木摇落引发文人“逝者如斯”的喟叹。李清照“人比黄花瘦”的婉约之思,苏轼“茱萸子细更重看”的别离之苦,皆以秋景为触媒抒发生命感怀。而杜甫的悲秋意识更具历史纵深感:诗中“艰难苦恨”四字,既指诗人漂泊西南、肺病缠身的个人遭际,更暗喻安史之乱后“万方多难”的时代创伤。

这种个体与时代的双重悲鸣,在“潦倒新停浊酒杯”的自我解嘲中达到顶点。学者赵昌平指出:“杜甫将重阳登高从节令书写转化为史诗叙事,使个人的病酒杯映照出整个盛唐的黄昏。”诗中“繁霜鬓”不仅是生理衰老的印记,更是知识分子在历史漩涡中坚守道义的精神年轮,这种“老而不衰”的生命姿态,与韩琦“且看黄花晚节香”的晚节之思形成跨时代的呼应。

四、古今对话:诗魂的当代传承

在当代文化语境中,重阳诗词被赋予新的阐释维度。毛泽东“战地黄花分外香”的革命浪漫主义改写,将传统悲秋意识转化为昂扬斗志;而国家将重阳定为“老年节”,使“茱萸插鬓”的古老习俗与孝亲敬老的现代相融合。这种创造性转化,恰如伽达默尔阐释学所言:“传统不是保存旧物,而是理解过去并创造未来。”

《登高》的当代价值更在于其精神启示。诗中“独登台”的孤绝与“繁霜鬓”的坚韧,为现代人应对生存焦虑提供了古典参照。心理学家荣格认为:“每个时代都需要在集体无意识中寻找原型治愈创伤。”杜甫诗中“艰难苦恨”与“浊酒杯”的辩证,恰似一剂穿越千年的精神药方,提醒我们在困境中保持诗性的超越。

余论:诗心不老的文明密码

从王维的茱萸插遍到杜甫的江涛滚滚,重阳诗词构筑了中国文化特有的时间美学。这种美学既包含对生命短暂的清醒认知(“人生易老天难老”),又蕴含“战地黄花”般的抗争勇气。未来研究可进一步探讨:不同地域重阳诗作中的地理意象差异,如南方“雁阵惊寒”与北方“盐州青草”的空间对话;数字人文技术对古典诗词情感图谱的量化分析等。

当我们在钢筋森林中重读“无边落木萧萧下”,不仅是在品鉴文字之美,更是在触摸一个民族的精神年轮。那些泛黄诗页上的墨痕,始终在诉说:真正的诗心,从不会在秋风中老去。