对联作为中国特有的文学形式,其历史可追溯至先秦时期的桃符文化。据《山海经》记载,古人以桃木刻神荼、郁垒二神之名悬挂门户,以求驱邪纳吉,这种原始信仰在五代时期完成文学化转型——后蜀君主孟昶所题“新年纳余庆,嘉节号长春”被公认为最早春联。至明代,朱元璋颁布《御制春联》,以行政力量推动春联习俗普及,使“千门万户曈曈日”的红纸墨书成为春节的视觉符号。《民间常用对联3000副》正是这种文化基因的现代承载体,其收录的春联既保留着“爆竹声中一岁除”的民俗记忆,又融合着“万里鹏程添锦绣”的时代气息。

从桃符驱邪到文学创作,春联经历了信仰符号向艺术载体的升华。宋代文人将骈文格律注入桃符,形成“天增岁月人增寿”的工整对仗;明清士大夫则在春联中寄寓家国情怀,如林则徐“海纳百川有容乃大”的胸襟写照。该书通过3000副对联的系统整理,构建起从驱邪禳灾到抒情言志的完整文化谱系,使读者既能触摸“总把新桃换旧符”的古老传统,又能感受“春风化雨润心田”的当代创新。

编纂体系:多维分类的民俗图鉴

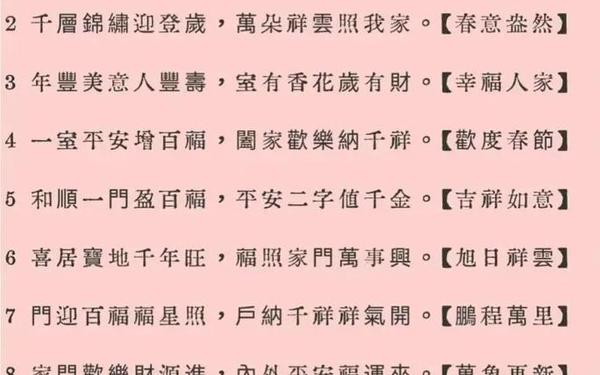

《民间常用对联3000副》采用“总-分”式编纂结构,以春联、行业联、生活联、祭祀联、致贺联五大类为纲,细分出58个具体场景。在春联部分,编者按空间方位划分出正门联、房门联、园亭联等12个子类,仅正门联就收录“门迎百福福星照,户纳千祥祥云开”等216副作品,形成从建筑空间到精神空间的映射体系。这种分类法既承袭《楹联丛话》的学术传统,又创新性引入现代民俗学视角,如将传统“炕条”与现代居室装饰联并列,展现生活美学的时代变迁。

行业联的编纂尤具社会学价值。书中涵盖72个传统行业,既有“陶朱事业端木生涯”的商贾智慧,也有“青囊千古业红杏一林春”的医者仁心。特别值得注意的是对消失行业的抢救性收录,如“铁笔能书千家号刀工可琢万户名”的篆刻店联,为研究明清市井文化提供珍贵文本。编者还突破行业界限,将“戏台联”单列成章,其中“三五步走遍天下六七人百万雄兵”的写意化表达,揭示中国传统艺术虚实相生的美学特征。

艺术特征:声律对仗的美学范式

该书集中展现对联艺术的格律精髓。在声韵方面,严格遵循“仄起平收”原则,如春联“亥时春入户(仄平平仄仄),猪岁喜盈门(平仄仄平平)”,其平仄交替如“马蹄韵”般富有节奏。对仗技巧更是炉火纯青,既有“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”的工对,也有“青山不墨千秋画,绿水无弦万古琴”的宽对,体现着“形对意联”的艺术辩证法。编者还特别标注34副“绝对”,如“烟锁池塘柳”的偏旁五行对,为研究者提供难度标尺。

在修辞维度上,作品呈现多元创作手法。拆字联“此木为柴山山出”展现汉字构造智慧,谐音联“因荷(何)而得藕(偶)”暗藏生活哲理。书中收录的48副集句联尤具学术价值,如“春风得意马蹄疾(孟郊),一日看尽长安花(贾岛)”的跨时代重组,体现编者深厚的古典文学素养。这些艺术特征共同构成对联作为“诗中之诗”的美学品格,验证了朱光潜“文学是语言艺术巅峰”的论断。

现代价值:非遗活化的创新路径

在数字化时代,《民间常用对联3000副》展现出传统文化现代转换的典范意义。书中214副电子春联模板,既保留“梅开五福临门第”的传统意象,又创新“二维码嵌入祥云纹”的交互设计,使年轻群体通过AR技术体验“扫联识俗”的文化传承。教育领域应用更为显著,北京多所小学将其作为美育教材,学生通过创作“北斗导航新时代,春风化雨小康家”等对联,实现传统文化认知与创新思维培养的双重目标。

该书还为乡村振兴提供文化助力。编者专设“新农联”章节,收录“物联网连千里地,无人机播万顷田”等作品,山西某村采用这些对联后,年俗活动吸引游客增长37%,带动民宿经济发展。这种创新性传承验证了费孝通“文化自觉”理论,证明传统民俗完全能在现代社会中焕发新生。

《民间常用对联3000副》通过对3000副对联的系统编纂,完成了一次跨越千年的文化对话。从桃符驱邪到数字春联,从市井行业到乡村振兴,该书既是对联艺术的百科全书,更是观察中国社会变迁的文化棱镜。未来研究可沿着三个方向深入:其一,建立对联语音数据库,运用AI分析不同地域的声律特征;其二,开展跨国比较研究,探索春联与日本短册、韩国楹帖的文化互鉴;其三,开发VR对联创作系统,让非遗技艺进入元宇宙空间。正如书中所载“文运同国运相牵,文脉同国脉相连”,对联艺术的传承创新,终将在传统与现代的融合中书写新的文化篇章。