清明时节寄哀思

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。"每当我读到杜牧的诗句,总会想起那个细雨纷飞的清晨。今年的清明节,我跟随父母回到老家,踏上了扫墓的旅程。

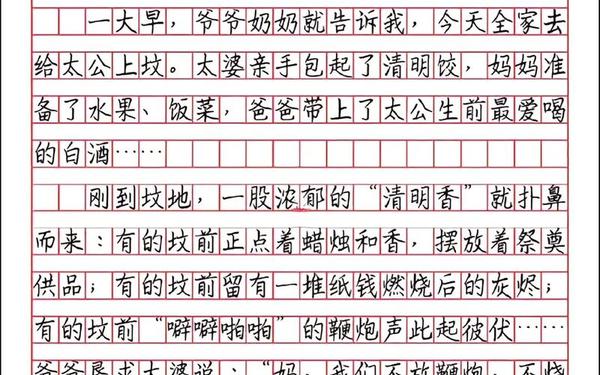

山路蜿蜒,春日的阳光透过松针洒下斑驳的光影。爷爷的坟茔隐在一片青翠的竹林后,墓碑上的字迹已有些模糊。爸爸用红漆仔细描摹着碑文,妈妈则摆上鲜花和青团——那是奶奶凌晨三点就起来蒸的,碧绿的艾草面皮裹着豆沙馅,仿佛包裹着对故人无尽的思念。我学着大人的样子鞠躬、献香,耳边是爸爸低声讲述太爷爷年轻时如何翻山越岭挑货养家的故事。那一刻,我突然觉得墓碑上的名字不再是冰冷的符号,而是一段鲜活的历史。

祭扫结束后,我们来到山脚下的田野放风筝。我的风筝是一只五彩的燕子,乘着春风越飞越高,仿佛要将我们的祈愿带向云端。远处传来几声爆竹的脆响,妈妈说这是乡亲们在用热闹驱散墓地的孤寂。归途中,我望向车窗外金黄的油菜花海,忽然明白了清明节的意义:它不仅是追忆逝者的日子,更是生者与自然、与家族血脉的对话。

回家的路上,奶奶端出一盘温热的青团。咬一口,艾草的清香在唇齿间弥漫,仿佛将整个春天的生机都融入了心底。爸爸说:"青团是清明的魂,用新生的草木祭奠故人,就像生命永远在轮回。"我望着屋檐下新筑的燕巢,终于懂得:逝去的人从未真正离开,他们化作风、化作雨,化作我们心中永恒的春天。

写作思路解析

1. 情景交融:通过扫墓、放风筝、吃青团等具体场景,将传统习俗与个人体验结合,避免空洞抒情。

2. 细节刻画:如"艾草面皮裹着豆沙馅""用红漆描摹碑文"等具象描写,增强画面感。

3. 情感升华:从祭扫仪式引申到对生命轮回的思考,赋予节日更深层的文化内涵。

4. 文学点缀:引用诗句、采用比喻手法(如"将春天的生机融入心底"),提升语言感染力。

如需更多写作角度,可参考:

节气物候:描写清明时节的特殊自然现象,如"桐始华""田鼠化鴽"等物候特征