当四月的细雨浸润大地,万物在朦胧中焕发新生,一个承载着追思与生机的节日悄然来临。清明节,作为中国传统文化中唯一兼具节气与节日的特殊存在,既是对自然规律的顺应,也是对人文精神的传承。它如同一座桥梁,连接着古人对天地万物的敬畏与今人对生命意义的思考。从寒食禁火的古老习俗到踏青赏春的现代活动,从祭扫先人的肃穆仪式到亲近自然的欢愉体验,清明节的演变历程不仅折射出中华文明的深层逻辑,更蕴含着跨越时空的文化密码。

起源探微:寒食与清明的千年交融

清明节的起源可追溯至上古时期的农事节气与寒食节的双重文化脉络。《周礼·春官》记载的"仲春以木铎修火禁",揭示了先民在春季防火的原始智慧。而春秋时期介子推的传说,则将寒食禁火的习俗赋予了忠孝的精神内核。唐代诗人卢象在《寒食》中写道"子推言避世,山火遂焚身",展现了这个传说如何通过文学传播深入人心。

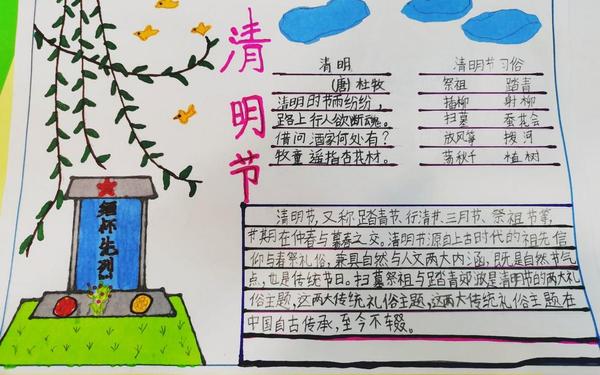

至唐宋时期,寒食与清明逐渐合流。杜牧笔下"清明时节雨纷纷"的经典意象,标志着节气与节日的正式融合。宋代《梦粱录》记载"官员士庶俱出郊省坟",说明扫墓已成为全民性活动。这种文化整合既体现了古代社会对自然节律的尊重,也反映出儒家对民俗活动的重塑。考古发现显示,北宋墓葬中出现的"清明上河图"式生活场景壁画,印证了当时社会对生死观念的独特表达。

习俗流变:从禁火冷食到多元表达

早期的清明习俗以冷食祭祖为核心,《齐民要术》详细记载了制作"寒具"(冷食点心)的工艺。山西介休等地至今保留的"子推燕"面塑,正是这种饮食文化的活态遗存。而随着时代发展,扫墓仪式逐渐衍生出插柳、放风筝等象征新生的活动,形成了"慎终追远"与"万物生长"的辩证统一。

现代社会的清明节俗呈现出传统与现代交织的特征。民政部数据显示,2023年清明节期间全国网络祭扫平台访问量突破8亿人次,数字陵园、云祭扫等新形式既延续了祭祖传统,又适应了城市化进程。与此"植树代祭""鲜花祭祀"等环保理念的普及,彰显着古老节日对生态文明建设的当代回应。民俗学者刘晓峰指出,这种创新不是对传统的背离,而是文化基因在现代社会的创造性转化。

文化内核:生死哲学的东方诠释

清明节承载着中国人独特的生死观,《论语·为政》中"生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼"的训诫,构建了"事死如生"的框架。在安徽徽州发现的明代祭祀文书显示,古代宗族通过清明祭祖强化血缘认同,这种集体记忆的建构方式,使个体生命在与家族历史的连接中获得永恒意义。

道家的自然观则为清明节注入哲学深度。庄子"鼓盆而歌"的典故,与清明踏青活动中对生命轮回的礼赞形成奇妙共鸣。北京师范大学教授萧放认为,这种"向死而生"的智慧,使清明节超越了单纯的哀悼仪式,成为调节人与自然、个体与社会关系的重要文化装置。当代心理学研究也证实,清明祭扫活动能有效缓解丧亲者的延长哀伤障碍,体现着传统文化对现代人精神健康的疗愈价值。

当代价值:文化认同与精神传承

在全球化的今天,清明节作为国家级非物质文化遗产,正在成为文化认同的重要载体。海外华人社团每年组织的清明公祭黄帝陵活动,构建起跨越地域的文化共同体。教育部将清明节主题纳入中小学教材,通过制作手抄报、开展主题班会等形式,让青少年在实践体验中理解"家国同构"的文化密码。

但传承之路仍面临挑战。城市化进程导致的家族结构解体,使传统祭祖仪式逐渐简化;快节奏生活挤压着慎终追远的情感空间。对此,清华大学教授彭林建议建立"家庭记忆档案",通过数字化手段保存口述史、老照片等记忆载体,使清明文化传承获得新的物质依托。

雨润万物思更明

从周代的星火之禁到当代的多元表达,清明节始终保持着对生命本质的深切关怀。它不仅是追溯文化根源的时光之镜,更是观照现实生活的哲学之窗。在传统与现代的对话中,我们既要守护"祭如在"的仪式感,也要创新传承方式,让清明文化在时代变迁中永葆生机。未来研究可深入探讨数字技术对祭祀的影响,或比较不同文明体系中的生死观异同,这将有助于构建更具包容性的文化传承体系。当我们在手抄报上描绘清明的故事时,每一笔线条都在延续着中华文明对生命的敬畏与礼赞。