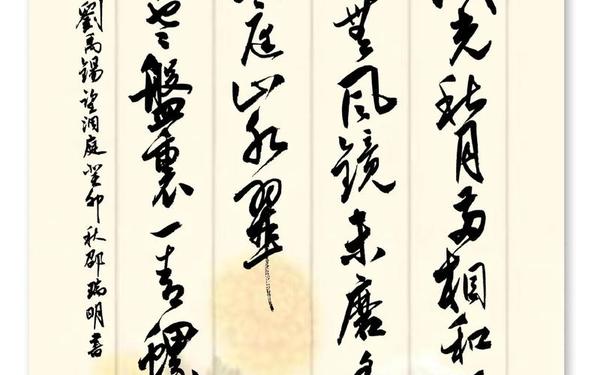

中国古典诗词中,“湖光水影接秋色”不仅是自然景观的摹写,更是文人情感的载体与文化符号的凝练。刘禹锡在《望洞庭》中以“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨”勾勒出洞庭湖的静谧之美,将水天交融的意境与人生哲思相联结,奠定了“湖光秋色”在中国文学中的经典地位。这种意象的生成,源于古代文人对自然物候的敏锐感知,以及“天人合一”哲学观的渗透——秋日湖水的澄澈,既是天地秩序的显现,也是心灵澄明的隐喻。

在历代诗作中,“湖光”与“秋色”的组合被赋予多重意涵。张孝祥的“满载一船秋色,平铺十里湖光”以宏阔的视觉语言,将季节更迭与人生行旅交织,湖面成为承载时间流动的镜面。而范纯仁的“楼阁参差霜叶红,湖光秋色画图中”则将人工建筑与自然景观并置,暗含“江山如画”的美学传统,使湖光秋色升华为文化记忆的空间坐标。这些诗句共同构建了一个以水为脉、以秋为魂的象征系统,成为中国人精神世界的重要镜像。

二、自然之美:光影交织的视觉呈现

湖光秋色的视觉魅力,首先在于光影的魔幻变奏。宗璞在散文《湖光塔影》中细腻描绘了燕园未名湖的四季流转:晴日里“塔影在湖光中,檐角的小兽清晰可辨”,阴雨时“雾气将塔影揉碎成水墨氤氲”,月夜中“水的银光与天的银光交织成双重宇宙”。这种多层次的光影叙事,恰如皇甫松《采莲子》中“船动湖光滟滟秋”的动态捕捉,船桨搅动的不仅是湖水,更是光与影的舞蹈。而杨无咎“前枕湖光秋色晓”的清晨图景,则展现了露水未晞时湖面特有的朦胧质感,将光影的瞬息变化定格为永恒的诗意。

色彩的调配是湖光秋色的另一重美学密码。刘禹锡笔下的“白银盘里一青螺”,以青白二色构建出冷色调的纯净世界,暗合秋日的萧疏之气;而范仲淹“塞下秋来风景异”中的“长烟落日孤城闭”,则通过暖色与冷色的碰撞,强化了边塞湖光的苍茫感。这种色彩美学在绘画领域得到呼应,如惠崇《溪山春晓图》虽以春景为题,但其“山色湖光交相辉映”的技法,为后世文人表现秋日湖景提供了视觉范式。当代生态美学研究者指出,这种色彩书写不仅是对自然的光学记录,更是文化心理的色谱投射——秋日湖光的清冷色调,常被关联于士人的孤高品格与历史沉思。

三、时空之思:秋色中的哲性沉淀

在时间维度上,“湖光秋色”承载着对生命周期的深刻观照。张先“已凭暂雨添秋色”的诗句,将秋雨视为季节嬗变的催化剂,湖面涟漪成为时间流逝的具象化刻度。这种时间意识在苏轼的题画诗中达到新的高度,他在《惠崇春江晚景》题跋中,通过“春江水暖鸭先知”的生态细节,反向映射出秋日湖光的冷凝特质,形成季节认知的辩证思维。现代学者研究发现,古代诗人常借秋湖的物候变化构建“逝者如斯”的时间隐喻,如李白“南湖秋水夜无烟”中的澄明境界,实为对生命终极价值的追问。

空间书写则凸显了湖光秋色的文化地理意义。燕园湖光塔影中“鼓鼓的半旧帆布书包”意象,将学术追求注入自然景观,使未名湖成为知识传承的精神场域;而洞庭湖畔的斯诺墓与射电望远镜,则见证着历史记忆与科技文明的时空叠合。这种空间叙事在柳宗元的《小石潭记》中得到早期实践,其“潭影空人心”的描写,开创了以水体空间净化心灵的书写传统。当代文化地理学认为,湖光秋色的空间诗意,本质上是人对自然环境的认知重构,通过文学想象将地理空间转化为意义空间。

永恒镜鉴与当代启示

“湖光水影接秋色”的诗意传统,既是古典美学的精粹凝练,也是中华文明生态智慧的生动体现。这些诗句不仅构建了中国人独特的自然审美范式,更暗含“山水比德”的价值。在生态危机加剧的当下,重读这些经典文本具有特殊意义:它们提示我们,自然不是征服对象而是精神镜鉴,湖光的澄明映照的应是心灵的净化而非物质的掠夺。未来研究可深入探讨三个方向:一是建立古代湖光秋色诗词的生态话语数据库,量化分析其环境认知模式;二是比较不同流域文化中湖光意象的差异性表达;三是将传统诗意转化为生态教育素材,探索文学经典参与现代环境治理的实践路径。让千年流淌的湖光秋色,继续滋养人类的精神家园。