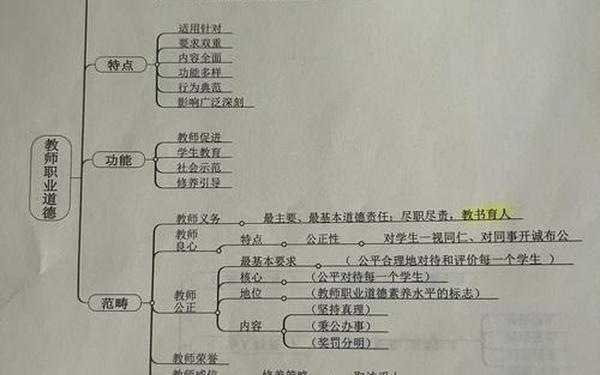

在教育的田野中,教师不仅是知识的传递者,更是精神的雕塑者。正如俄国教育家乌申斯基所言,人格魅力是教育力量的源泉,它超越制度规范,以潜移默化的方式塑造着学生的价值观与生命底色。这种魅力源自教师职业道德的深厚根基与人格特质的多元绽放,既包含对教育使命的忠诚坚守,又体现在治学态度、情感互动、实践示范等维度。当教师以德性为舟,以人格为桨,便能引领学生在知识的海洋中驶向精神成长的彼岸。

一、精神感召力:职业理想的灯塔

教师的精神感召力首先体现在对教育本质的深刻认知。司马光曾将“德”置于人才评价的核心地位,强调“德胜才谓之君子”的价值排序。在当代教育语境中,这种德性转化为教师对职业理想的执着追求。哈尔滨依兰县教师索礼事件的反面教材警示我们,当教师将经济利益置于育人使命之上,其精神感召力便会荡然无存。真正的教育者如同古希腊哲学中的“乌米亚”,他们以传统权威与神圣使命感构建起超越世俗的精神坐标。

这种精神力量需要通过持续的价值淬炼得以强化。陕西师范大学沈璿教授提出的“师道”概念,将教师职业定位为追求终极真理的修行。从韩愈“传道授业解惑”的职责定位,到朱熹“博学审问慎思明辨”的治学准则,历代教育家都在诠释教师精神世界的建构路径。现代教师更应如王夫之所言“德以好学为极”,在终身学习中保持对教育本质的追问。

二、知识涵养力:智慧沉淀的基石

渊博学识构成教师人格魅力的物质载体。叶圣陶强调“善读书者方能教好书”,教师的知识储备不应局限于学科本体,而需形成涵盖教育学、心理学、文化通识的复合型结构。特级教师宋运来的成长轨迹印证了这一点:从掌握基本教学能力到形成独特教学风格,知识体系的迭代升级支撑着专业能力的跃迁。

这种知识涵养需要严谨治学态度的护航。毛泽东提出的“边教边学”理念,在数字时代演化为持续的知识更新机制。当教师能如朱熹般“知微而论”,将学科前沿动态转化为教学养分,其课堂便不再是静态的知识容器,而是动态的思维孵化场。长春出版社《魅力语文教师的修炼》中记载的教师案例表明,扎实的学科功底与跨学科视野的结合,能创造“从一瓢水到一片海”的教学奇迹。

三、情感联结力:仁爱胸怀的共振

教育本质上是以生命影响生命的情感互动过程。支玉恒、于永正等名师的教学实践揭示,教师对学生的尊重与关爱能构筑超越知识传递的情感纽带。这种情感联结力体现在对个体差异的包容,如王阳明所言“草木有本心”,每个学生都是独特的生命个体,需要教师以“因材施教”的智慧予以滋养。

仁爱精神的培育需要民主作风的支撑。苏霍姆林斯基在教师团队建设中强调,真正的教育者应如“谦逊的绿叶”,在平等对话中建立师生信任。当教师能如蔡元培般“自立立人,正己正人”,其人格魅力便转化为教育场域中的情感磁场,使学生在被理解、被接纳的体验中获得精神成长的力量。

四、实践示范力:知行合一的镜像

教师的人格魅力最终凝结为行为示范的感染力。韩愈“以身作则”的教育智慧,在当代演化为“教学做合一”的实践哲学。从板书设计的审美呈现到课堂语言的精准锤炼,每个教育细节都是人格特质的具象化表达。特级教师宋运来提出的“五重修炼”理论表明,教师从合格到卓越的蜕变,本质上是实践智慧的量变积累。

这种示范效应需要创新勇气的激活。在职业教育领域,“双师型”教师的培养模式将理论传授与实践指导有机结合,通过真实项目操作展现专业精神的现实价值。当教师能如富勒所述,在“愿望的道德”指引下突破教学常规,其创新实践便成为学生勇于探索的最佳示范。

站在教育现代化的新起点,教师职业道德与人格魅力的融合呈现出更丰富的时代内涵。未来的研究可深入探索人格魅力的量化评价体系,或借助人工智能技术构建师德发展模型。但教育的本质始终未变——正如柏拉图洞穴寓言中的持火者,教师唯有以德性为光,以人格为炬,才能在照亮他人时实现自我生命的永恒照亮。这种双向成全的过程,正是教育最动人的精神史诗。