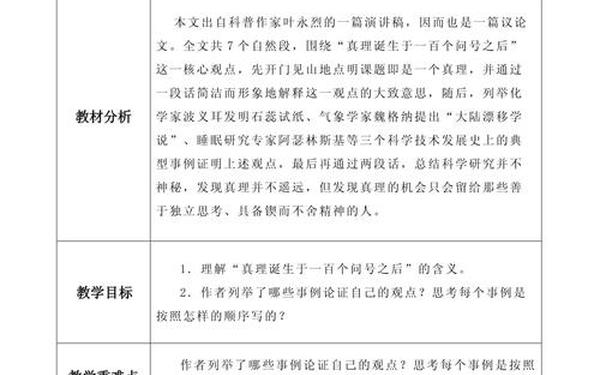

(基于多版本教学资源整合与优化)

一、教学目标

1. 知识与能力

掌握生字词(如“司空见惯”“锲而不舍”等),理解“真理诞生于一百个问号之后”的深刻含义。

通过分析三个科学事例,学习议论文“观点—事例—结论”的结构,体会用具体事例论证观点的写作方法。

能仿照课文写法,用具体事例说明“有志者事竟成”等观点,完成小练笔。

2. 过程与方法

通过“问题链”引导探究:从符号“?”到“!”的转化,理解科学发现的逻辑过程。

合作学习三事例,对比总结科学家的共同精神(见微知著、独立思考、锲而不舍)。

3. 情感与价值观

感悟科学探索精神,培养敢于质疑、追根溯源的科学态度。

二、教学重难点

重点:

1. 分析三个事例如何论证中心观点,理解议论文的逻辑结构。

2. 学习用具体事例说明观点的方法,完成仿写练习。

难点:

1. 理解“?”和“!”的象征意义,以及“真理诞生于问号之后”的哲学内涵。

2. 联系生活实际,迁移运用议论文写作方法。

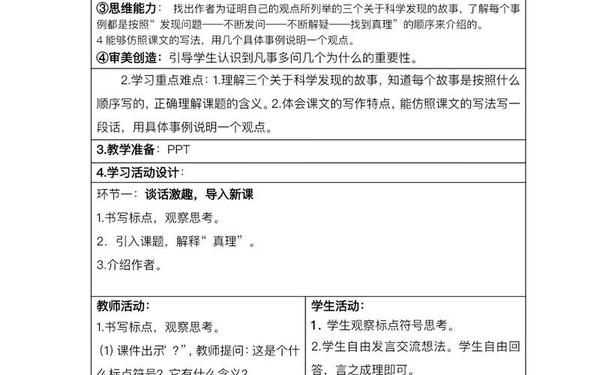

三、教学过程

第一课时:初探观点,解析事例

1. 情境导入

活动:出示符号“?”和“!”,提问:“这两个符号如何与科学发现关联?”引导学生结合课题发表见解。

设计意图:激发兴趣,初步感知“发现问题—解决问题”的科学探索路径。

2. 初读感知

任务:速读课文,勾画中心句,概括三个事例(波义耳制石蕊试纸、魏格纳大陆漂移说、阿瑟林斯基研究眼珠转动与做梦的关系)。

表格梳理:

| 人物 | 发现问题(“?”) | 研究过程 | 结论(“!”) |

|||-|--|

| 波义耳 | 紫罗兰遇酸变色 | 多次实验 | 发明石蕊试纸 |

| 魏格纳 | 海岸线吻合 | 搜集证据 | 提出大陆漂移学说 |

| 阿瑟林斯基 | 眼珠转动与做梦相关 | 反复观察 | 发现脑电波与梦的关联 |

3. 精读分析

问题链:

三个事例的共同点是什么?(从现象到本质的探索过程)

科学家凭借哪些精神品质获得成功?(抓住关键词“敏感”“锲而不舍”“反复实验”等)。

朗读感悟:重点品读第2自然段,体会“?”和“!”的生动表达效果。

第二课时:总结写法,迁移应用

1. 结构梳理

回顾议论文结构:提出观点(第1-2段)→ 事例论证(第3-5段)→ 总结观点(第6-7段)。

讨论:作者为何选择不同领域的事例?如何避免事例单一化?

2. 仿写实践

选题:提供观点(如“玩也能玩出名堂”“失败是成功之母”),学生选择并仿照课文结构写作,要求:

1. 用1-2个具体事例论证观点;

2. 使用过渡句衔接事例。

例文参考:牛顿从苹果落地发现万有引力、鲁班发明锯子等。

3. 拓展延伸

科学故事分享:学生补充类似事例(如爱迪生发明电灯、居里夫人发现镭),深化对科学精神的理解。

四、教学评价与作业设计

1. 评价方式

课堂表现:参与讨论、事例分析、仿写完成度。

作业反馈:小练笔评分标准:观点明确(20%)、事例恰当(40%)、逻辑清晰(40%)。

2. 分层作业

基础:背诵第2自然段,积累科学名言(如“科学的灵感绝不是坐等来的”)。

提升:完善仿写练笔,尝试用三个事例论证观点。

五、教学资源与反思

课件设计:用动态符号“?”→“!”可视化科学发现过程,辅以表格对比事例。

反思要点:

1. 议论文教学需平衡“事例分析”与“写作训练”,避免过度讲解。

2. 关注学生思辨能力,引导质疑“是否所有真理都需经历一百个问号?”

设计亮点:以“问题链”驱动探究,将抽象哲理转化为具体事例分析,并通过仿写实现读写结合,契合单元语文要素“用具体事例说明观点”。