《两小儿辩日》是《列子·汤问》中的一则寓言故事,讲述了孔子遇到两个孩童争论太阳远近却无法判断对错的故事。以下从文本含义和科学角度解析两小儿观点的正确性:

故事大意与寓意

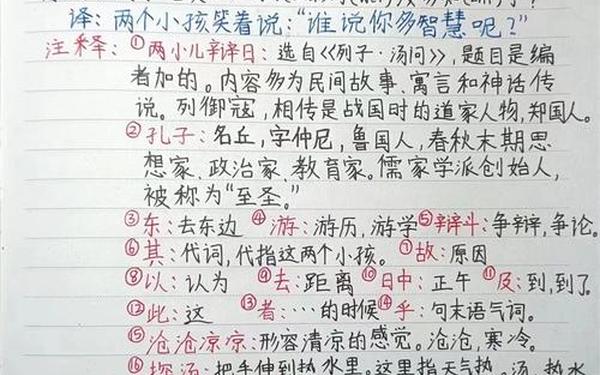

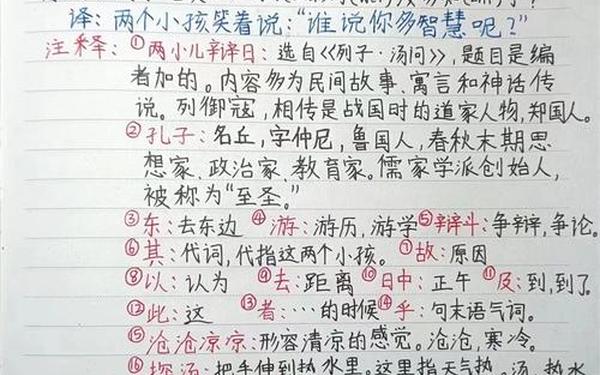

1. 原文核心

两个孩童分别以视觉(日出时太阳大如车盖,正午小如盘盂)和触觉(日出时凉爽,正午时炎热)为论据,提出相反的观点:

孩童甲:日出时近,正午远(远者小而近者大);

孩童乙:日出时远,正午近(近者热而远者凉)。

孔子无法决断,最终被孩童笑问“孰为汝多知乎?”

2. 深层寓意

认知的局限性:知识无穷尽,即使如孔子般博学之人也有未知领域,体现“知之为知之,不知为不知”的治学态度。

观察与质疑:两小儿善于从生活现象出发独立思考,强调实践观察的重要性。

视角多元性:同一现象因观察角度不同(视觉与触觉)可能得出矛盾结论,需全面分析。

科学角度:两小儿的观点正确吗?

结论:两者均错误,但各自的观察现象存在科学解释。

1. 关于太阳大小的视觉误差

现象:日出时太阳显得大,是因大气折射、背景对比(如天空亮度)及人眼错觉(如“光渗效应”)导致,并非实际距离变化。

科学事实:地球与太阳的距离在一天内的变化仅约0.0001亿公里,可忽略不计,因此太阳实际大小无显著差异。

2. 关于温度差异的成因

现象:正午更热是因太阳高度角大,阳光直射地面,单位面积接收的热量更多;而早晨阳光斜射,热量分散且大气层散射更强。

科学事实:温度差异由太阳辐射角度和地面热量积累决定,与日地距离无关。

3. 日地距离的真相

地球公转轨道为椭圆形,但一天内日地距离变化微乎其微,远小于地球自转引起的观测点与太阳的距离差异(约地球半径的差异)。综合自转与公转影响,不同季节和纬度下,正午太阳可能略近或略远,但整体可视为近似不变。

总结

两小儿的错误:混淆了现象与本质,将视觉和触觉的局部现象直接归因于距离变化,忽略了大气光学、热力学等复杂机制。

故事的现代启示:科学认知需超越直觉,结合理论与实验验证;对未知领域保持谦逊和探索精神,正如孔子“不能决”的诚实态度。