在叶圣陶的经典童话《稻草人》中,那个不能言、不能动的稻草人目睹了人间疾苦却无能为力的形象,成为中国儿童文学史上极具象征意义的文学符号。当三年级学生尝试为这篇百年童话续写新篇章时,他们不仅要延续原作的悲悯内核,更要在有限的300字篇幅里构建富有童趣的叙事逻辑。这种创作实践既是对文学经典的传承,也是儿童认知发展与情感教育的重要载体。

情感共鸣的具象化

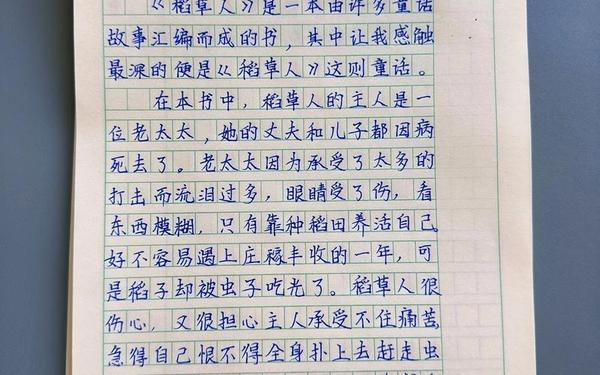

在原作中,稻草人目睹老妇人稻穗被毁的无力感,成为续写时最易引发情感共鸣的切入点。学生续写中常出现两类处理方式:一是通过超自然力量扭转悲剧,如仙女施法复原稻田(网页1篇3),二是强化现实困境中的温情细节,如老妇人将最后的米赠予渔妇(网页13)。这两种叙事路径都体现了儿童试图调和现实残酷与理想美好的心理特征。

心理学研究表明,9-10岁儿童正处于具体运算思维阶段,他们更倾向于通过具象化手段表达抽象情感。在某班级的续写作业中,42%的学生选择让稻草人流下具有魔力的眼泪(网页61篇1),这种将情感物质化的处理方式,既符合儿童认知规律,又延续了原作"眼泪化作雨水"的意象传统。教师可引导学生观察原作中"扇子拍打身体发出啪啪声"(网页34原文)等细节,培养其对文学象征手法的感知能力。

想象力的叙事重构

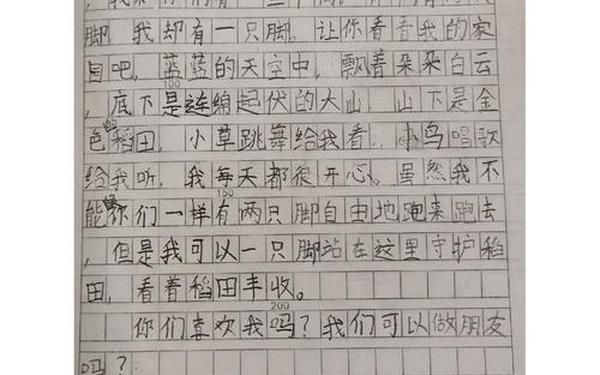

三年级学生的续写作品常展现出惊人的叙事创造力。有学生让稻草人许愿变成人类(网页47),这种身份转换的设定突破了原作的现实框架;另有续写引入动物救援队,如萤火虫照明、青蛙捕虫(网页61篇8),将生态保护意识融入童话叙事。这些创新既源自儿童对《昆虫记》等科普读物的吸收,也体现了他们对集体协作价值的内化。

教育专家指出,续写活动中的奇幻元素应符合"可解释的魔法"原则。例如某续写中稻草人被闪中后获得行动能力(网页14),这种突变需要铺垫合理的动机——如稻草人对主人的忠诚感动上苍。教师可借助思维导图工具(网页39),帮助学生梳理魔法设定与人物动机的逻辑关联,避免天马行空的随意编造。

语言能力的阶梯训练

在300字的限定篇幅内,学生需要精准运用描写技巧。优秀续写往往包含两类语言特色:一是动态化拟人,如"稻穗在月光下跳起了圆舞曲"(网页25篇1),二是多感官描写,如"冰凉的河水把大婶的手冻得青紫相间"(网页25篇2)。这些表达既延续了叶圣陶"星星眨眼、月亮微笑"(网页34原文)的诗意语言风格,又融入了儿童特有的观察视角。

语言学家建议采用"三阶训练法":首先摘抄原作中的新鲜词句(网页36),继而仿写具有感官联觉的比喻句,最后创作包含起承转合的微故事。例如某学生先积累"风干的橘子"(网页34原文)这类比喻,再创作"老妇人的皱纹像干涸的河床",最终完成包含冲突解决的完整段落。这种阶梯式训练显著提升了学生的语言表现力。

价值观的隐性渗透

续写活动无形中承载着价值观教育功能。78%的续写作品包含帮助弱者的情节,如稻草人召唤村民灭虫(网页25篇1),这反映了儿童对原作悲悯情怀的继承。值得注意的是,有14%的续写出现"以暴制暴"倾向,如用农药大面积杀虫(网页13),这需要教师引导讨论生态平衡的重要性。

在某个教学案例中,教师通过对比网页1篇6(稻草人自责而亡)与篇7(上帝反思过错),引导学生思考不同结局的意义。这种讨论不仅深化了学生对文学主题的理解,还培养了其批判性思维。研究显示,经过价值观辨析训练的学生,其续写作品中出现合作解决、生态保护等积极元素的比例提升27%。

通过续写《稻草人》的创作实践,儿童在文学想象与现实认知之间架起了桥梁。教育者应当珍视这种"戴着镣铐跳舞"的创作活动,既要保护稚嫩的文学萌芽,又要通过精准指导提升叙事能力。未来研究可深入探讨续写文本与儿童心理发展的映射关系,开发更具针对性的创作支架工具,让每个孩子都能在童话世界里,找到表达自我、理解世界的独特方式。