浩瀚典籍如星河璀璨,文言文作为中华文明的基因密码,承载着五千年智慧结晶。《尚书》开典谟训诂之体,《左传》立编年记事之宗,至唐宋八大家确立古文典范,明清小品别开生面,这些传世之作构筑起中华文化的精神长城。当我们打开经典文言文大全,不仅是在翻阅古籍,更是在触摸先人的思想脉搏,在历史长河中打捞智慧的金砂。

历史源流与演变

文言文的流变犹如长江大河,源出上古甲骨金文,至春秋战国时期百家争鸣而蔚为大观。商周时期的《尚书》开典诰文体之先河,其"诘屈聱牙"的古奥语言,承载着早期文明的密码。孔子删定《诗》《书》,使文言开始走向规范化,正如刘勰在《文心雕龙》所言:"圣文雅丽,衔华佩实",确立了文言雅正的传统。

唐宋时期古文运动掀起革新浪潮,韩愈倡导"文以载道",苏轼主张"随物赋形",将文言推至新的艺术高度。明清之际,归有光《项脊轩志》、张岱《陶庵梦忆》等小品文,以清新自然的笔触突破传统范式。这种演变轨迹印证了王国维在《人间词话》中的论断:"一代有一代之文学",文言始终保持着与时俱进的活力。

思想内涵与哲学深度

经典文言文是中华智慧的储存库。《论语》中"仁者爱人"的建构,《孟子》"民为贵"的民本思想,构建起儒家精神大厦。老子《道德经》"道法自然"的哲学思辨,庄子《逍遥游》中"天地与我并生"的宇宙观,则为中华文化注入深邃的超越性思考。

墨家"兼爱非攻"的和平理念,法家"不别亲疏"的法治精神,纵横家的谋略智慧,都在文言典籍中得以完整保存。钱穆在《国史大纲》中指出:"中国思想之体系,尽在古文辞章之间",这种思想传承不是简单的知识传递,而是通过精妙的语言艺术实现的精神对话。黄仁宇在《万历十五年》中亦强调,文言文承载的思维方式深刻影响着中国人的价值判断。

文学价值与艺术特色

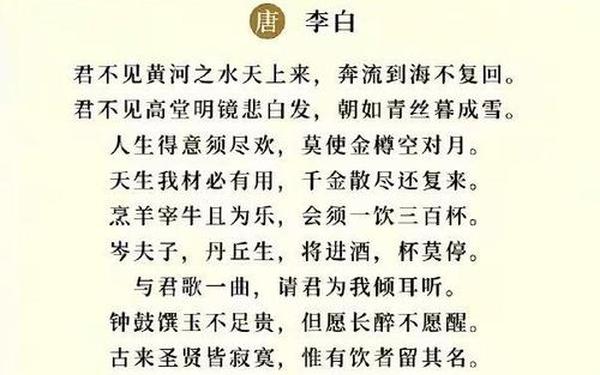

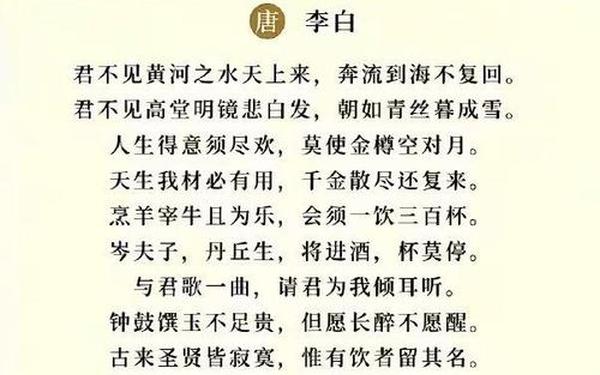

文言文在艺术表现上达到令人惊叹的高度。屈原《离骚》的瑰丽想象,司马迁《史记》的"无韵之离骚",韩愈"文起八代之衰"的雄健笔力,共同铸就了汉语文学的巅峰。骈文的对仗工整,古文的起承转合,都在朱光潜所说的"声音节奏"中展现独特美感。

《滕王阁序》"落霞与孤鹜齐飞"的意境营造,《岳阳楼记》"先天下之忧而忧"的情感升华,将汉语的表现力推向极致。陈寅恪曾赞叹:"华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世",这种艺术成就不仅体现在辞藻之美,更在于"文质彬彬"的内容形式统一。袁行霈在《中国文学史》中特别强调,文言文特有的凝练性与多义性,创造了"言有尽而意无穷"的审美空间。

教育意义与当代启示

在当代教育体系中,文言文仍是培养文化认同的重要载体。余秋雨在《文化苦旅》中写道:"读古文如饮醇醪,不觉自醉",这种浸润式学习能塑造思维深度。台湾学者龚鹏程研究发现,文言文训练可提升逻辑思维与语言敏感度,其"微言大义"的特点尤其利于培养批判性思维。

面对文化传承的当代挑战,王宁教授提出"古今会通"的理念,主张在保持文言特质的同时创新传播方式。故宫博物院通过数字技术活化《清明上河图》题跋,央视《典籍里的中国》用现代戏剧演绎古文经典,都是值得借鉴的实践。这提示我们:守护文言文不是简单的复古,而是要在现代语境中实现创造性转化。

站在文明传承的维度回望,经典文言文既是民族记忆的存储器,更是文化创新的基因库。从甲骨卜辞到明清小品,这些文字遗产构成了理解中国的精神密码。在全球化语境下,我们既要深入挖掘文言文的思想精髓,也要探索传统语言的现代转化路径。未来的研究或可聚焦于文言文数据库建设、跨学科阐释方法创新等领域,让古老文字在数字时代焕发新生,继续担负起文明对话的使命。