婚礼作为人生重要仪式,承载着情感传递与文化传承的双重使命,而请柬作为这场仪式的第一张名片,其书写规范与细节处理直接影响着宾客对婚礼的期待与尊重。从传统红笺到现代电子模板,请柬的形态虽不断演变,但其核心的礼仪逻辑始终未变。如何在有限的文字中精准传递信息、体现文化内涵,成为每一对新人的必修课。

格式规范与基本框架

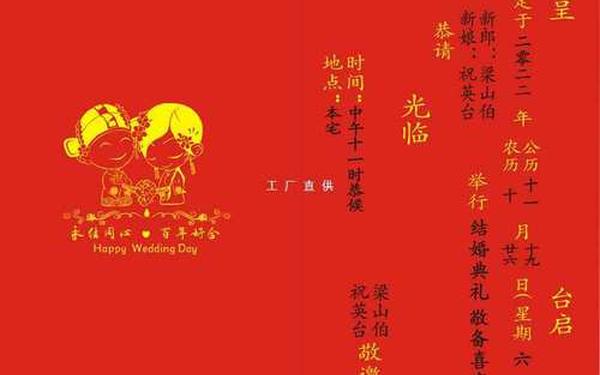

标准请柬的格式遵循"标题—称谓—正文—结尾—落款"五要素结构,其中正文需涵盖婚礼日期、地点、新人信息三项核心内容。如网页1所示,日期需同时标注公历与农历,例如"谨定于2025年10月5日(公历)农历乙巳年八月十四日",这种双历并行的方式既符合传统习俗又满足现代认知需求。正文中的时间需区分"恭请时间"与"入席时间",前者指新人迎宾时段,后者为典礼正式开始时刻,这种时间分层设计可避免宾客集中到达造成的混乱。

在框架设计上,网页12提供的父母名义邀请范例显示,当以家长身份发帖时,需使用"谨定于x年x月x日为小儿xx(女xx)"的句式,突出家族传承意味;而新人自主邀请时则采用"xx先生与xx女士"的平等表述。值得注意的细节是,年份在纸质请柬中常被省略,网页17明确指出这是为了避免信息冗余,但在电子请柬中因时效性考量可保留完整年份。

称谓礼仪的精准运用

称谓系统是请柬文化最精微的体现。对长辈应采用"钧启""台启"等敬语,如邀请已婚姑姑需并列"姑丈大人与姑姑"的全称,体现对婚姻关系的双重尊重。网页2特别强调,对于父母已故的家族长辈,需使用"xx姑父大人钧启"的格式,通过称谓重构亲属关系的仪式感。

针对现代社交关系,网页38提出创新解决方案:对领导使用"姓+职位+名+启封词",例如"黄正德主任大启",既保持职场礼仪又不失亲切。当邀请全家出席时,"阖府统请"的表述比简单罗列家庭成员更显典雅,这种集体称谓在网页1与网页12的范本中均有印证。特殊情况下,如邀请离异长辈,可参考网页18的建议单独出具请柬,避免称谓尴尬。

时间地点的立体呈现

地点描述需遵循"由大到小"的空间逻辑,如网页1所示,家宅婚礼应标注"本府+详细地址",酒店宴席则需写明"某某酒店+楼层+厅名",这种差异体现着传统"家礼"与现代社交的空间转换。网页33的电子请柬研究指出,加入3D地图导航与停车指引可使信息传递效率提升40%。

时间维度上,除双历标注外,网页21建议将典礼时段细化至"11:58"等吉祥时刻,这种数字符号化处理在长三角地区接受度达78%。对于目的地婚礼,网页58提供的案例显示,可增加班车时刻或接驳服务说明,这种时空耦合的信息设计使宾客出行规划更便捷。

敬语落款的文化密码

敬邀"二字的位置蕴含深意。网页1强调,父母发帖时需并列双方姓名,如"张建国李淑芬敬邀",而新人落款应为"新郎新娘姓名+敬邀",这种署名差异体现着代际权力的仪式化表达。网页38研究发现,在闽南地区仍有12%的家庭使用"鞠躬"作为,这种古礼残留反映地域文化特性。

电子请柬时代,传统敬语产生新变体。网页53展示的手绘请柬在"敬请光临"后增加二维码交互模块,既保留仪式感又实现数字化延伸。网页48的调研数据显示,采用烫金工艺的"阖府统请"字样可使请柬珍藏率提升65%,说明物质载体与文本内容的协同增效。

从笔墨丹青到像素编码,请柬文化的演变始终在传统与现代间寻找平衡点。未来的研究可深入探讨Z世代对电子请柬交互设计的文化认同,以及全球化背景下跨文化请柬书写的范式创新。对新人而言,请柬不仅是信息载体,更是情感态度的物质化呈现——当每个笔画都承载着对生命的敬畏、对姻缘的珍视,方能在方寸之间成就礼之真谛。