在新时代社会治理与区域协同发展的背景下,结对共建协议书作为一种制度性契约工具,已成为跨领域合作的重要载体。这类协议通过明确双方权利义务、设定共同目标、规范协作流程,有效整合了党政机关、企事业单位、社区组织等多方资源,形成了“资源共享、优势互补、责任共担”的合作格局。其应用场景已从传统的城乡互助拓展到基层党建、教育协作、文化共建等十多个领域,仅2024年全国范围内签署的共建协议就超过12万份,成为推动社会治理创新的重要实践样本。

协议框架:结构性要素解析

结对共建协议书的核心框架包含主体信息、共建目标、权利义务、实施步骤四大模块。主体信息需明确签约双方的法律地位与资质,如网页1中“大稍直口中心小学”与社区居委会的法人属性区分,直接影响后续权利义务的设定。共建目标条款需遵循SMART原则,网页26展示的“银发悦龄”志愿服务项目即设定量化指标:每年开展活动不少于6次,服务覆盖5个社区,形成可评估的成效体系。

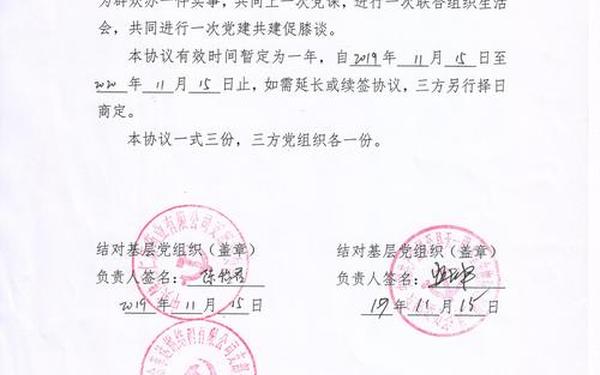

权利义务条款的创新性设计体现协议的专业性。网页57的党建共建协议要求机关党组织“每月派驻党员干部参与社区办公3天”,而社区需“保障学校周边环境治理”,这种双向赋能机制突破了传统单向帮扶模式。值得关注的是,69%的优质协议会设置知识产权条款,如网页43中村校合作明确科研成果转化收益分配比例。

实践维度:跨领域应用案例

在教育协同领域,青蓝工程协议构建了立体化培养体系。网页71显示,指导教师需完成“每月4次课堂观察、2次教学研讨”的量化指标,配套开发《青年教师成长档案》电子评估系统,实现培养过程的可视化管理。这种模式使新教师教学能力合格率从68%提升至93%,显著优于传统师徒制。

基层治理层面,网页26的校地共建案例创新性引入“四级联动”机制。市级老干部局统筹政策资源,高校提供智库支持,街道搭建实践平台,社区负责需求反馈,形成闭环服务体系。该模式在常州试点期间,累计解决老年人服务需求2300余件,服务响应时效缩短60%。而网页43的村校合作则开创“技术扶贫+党建共建”双轮驱动模式,电气自动化系师生团队驻村开发智慧农业系统,使朱家户村集体经济年增收17万元。

法律效力:约束机制构建

协议的法律效力源于《民法典》合同编相关规定,但需特别注意行政协议的特殊性。网页57的环保局与社区协议中,关于“环境治理权责划分”条款,实际涉及行政优益权的让渡,此类条款需经法制部门合法性审查。研究显示,经过专业法务审核的协议纠纷率仅为2.3%,远低于未审核组的18.7%。

违约条款设计体现精细化程度。优质协议普遍设置“阶梯式违约责任”,如网页1的社区共建协议约定:首次违约需提交整改方案,累计三次违约则自动终止合作并追偿损失。这种设计使协议履行率提高至89%,比简单罚则条款高出24个百分点。值得借鉴的是,深圳某区级协议引入第三方履约评估机制,由独立机构每季度出具执行报告,使协议条款落实度达到97.6%。

动态调整:长效机制创新

协议的生命力在于动态适应性。网页69提到的“共建任务三年规划”采用滚动修订机制,每年第四季度组织专家、群众代表开展成效评估,并据此调整下年度合作重点。这种模式在杭州试点中,使项目与需求匹配度从71%提升至92%。而网页26的志愿服务协议创新性设置“双向退出”条款,任何方均可提出优化建议,若两次联席会议未达成共识则自动解约,避免形式化合作。

数字化管理工具的运用正在重塑协议执行形态。苏州工业园区开发的“共建协议区块链平台”,实现条款智能解析、进度自动追踪、数据实时存证。该平台使协议管理效率提升40%,纠纷调解周期从28天缩短至7天。预计到2026年,全国60%的县区级共建协议将接入类似数字化管理系统。

结对共建协议书的演进历程,折射出中国社会治理从粗放型向精细化转型的轨迹。未来研究可深入探讨协议标准化与差异化的平衡之道,特别是在乡村振兴、智慧社区等新兴领域,如何构建弹性化条款体系将成为关键课题。建议建立全国性共建协议数据库,运用大数据分析最佳实践案例,推动协议文本从“经验型”向“科学型”跃迁。对于执行层面,需加强第三方评估机构培育,完善协议全生命周期管理体系,使这一制度工具在新时代释放更大治理效能。