星辰低语处,烛火照归途

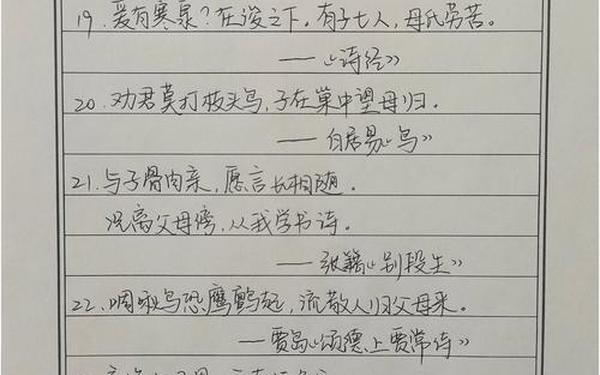

孟郊在《游子吟》中写下“谁言寸草心,报得三春晖”,将母爱比作滋养万物的阳光;白居易则以“母别子,子别母,白日无光哭声苦”道尽母子分离的剜心之痛。千百年来,诗人以笔墨为舟,载着对母爱的颂扬穿越时空。这些诗句不仅是情感的宣泄,更是人类对生命源头的集体叩问——母爱何以成为跨越文化、时代的精神图腾?其背后蕴藏着怎样的生命哲学与社会意义?

生命之源的无私馈赠

从《诗经》中“母氏圣善,我无令人”的谦卑自省,到清代蒋士铨“寒衣针线密,家信墨痕新”的细腻描摹,母亲的形象始终与“给予”紧密相连。现代医学研究揭示,妊娠期间母体分泌的催产素会重塑大脑神经回路,这种生理机制让母亲天然具备牺牲本能。耶鲁大学儿童发展中心追踪研究表明,母亲在哺乳时的心跳频率会主动与婴儿同步,形成独特的生物共振现象。

这种馈赠更延伸至精神领域。敦煌出土的唐代《劝孝文》记载,母亲教导子女时“不避寒暑,不辞劳苦”。哈佛大学心理学家凯伦·阿道夫发现,母亲与婴儿的对视中,瞳孔扩张程度达43%,远超其他社交场景,印证了情感投入的强度。正如冰心在《繁星》中所写:“母亲啊!天上的风雨来了,鸟儿躲到它的巢里;心中的风雨来了,我只躲到你的怀里。”

岁月长河中的无声守候

汉代乐府诗《妇病行》刻画病母临终前“抱时无衣,襦复无里”仍心系幼子的场景,与当代“暴走妈妈”陈玉蓉为救子切除肝脏的新闻形成时空呼应。英国人类学家莎拉·布莱弗·赫迪提出“母性投资理论”,指出母亲会将60%以上的生存资源倾向后代,这种进化策略在人类文明中升华为精神守护。

心理学中的“安全基地理论”揭示,母亲的稳定存在能显著提升儿童抗压能力。加州大学伯克利分校长达20年的追踪显示,拥有高质量母子关系的个体,成年后抑郁发病率降低37%。这恰如元代王冕《墨萱图》所叹:“慈母倚门情,游子行路苦。”母亲的守候不仅是物理空间的等待,更是构建心理韧性的基石。

文化印记中的母性光辉

古埃及《亡灵书》记载女神伊西斯哺育荷鲁斯的场景,印度《梨俱吠陀》赞颂母神阿迪蒂“怀抱诸神与众生”,这些古老文本共同构建了母爱的神圣性。法国哲学家露西·伊利格瑞指出,母性崇拜实质是对生命延续机制的哲学化表达。在华夏文明中,《列女传》记载的“孟母三迁”故事,将母亲角色与教育使命深度绑定,形成独特的教育人类学样本。

现代神经科学研究为此提供佐证。伦敦大学学院通过fMRI扫描发现,当母亲听到孩子哭声时,前额叶皮层激活强度是其他声音的7倍。这种神经特异性响应,印证了唐代诗人李商隐“母爱无所报,人生更何求”的生物学基础。正如《礼记》所言:“饮食男女,人之大欲存焉;死亡贫苦,人之大恶存焉。故欲恶者,心之大端也。”母爱正是超越本能欲望的文明升华。

未来镜像中的角色重构

数字时代催生出“云哺乳”“远程亲子互动”等新现象,韩国学者金美贤在《赛博母性》中指出,当代母亲平均每天进行4.2次数字育儿行为。这种转变呼应了宋代朱淑真“灯前目力虽非昔,犹课蝇头二万言”的古今相通——变化的只是载体,不变的是倾注的心力。

慕尼黑大学社会学家安娜·施耐德警告,技术介入可能弱化母婴的生理联结。其团队对比研究发现,使用智能育儿设备的母亲,皮肤接触时间减少29%,这与联合国儿童基金会倡导的“袋鼠式护理”理念形成冲突。如何在科技与传统间寻找平衡,成为未来母爱研究的重要方向。

永恒烛火映照人类归途

从《凯风》中“棘心夭夭,母氏劬劳”的咏叹,到泰戈尔“母亲,是唯一能使死神屈服的力量”的哲思,人类始终在寻找定义母爱的语言。神经科学证实母爱的物质基础,人类学揭示其文化功能,文学艺术则赋予其超越性价值。当人工智能开始模拟情感互动,当基因编辑可能改变生育方式,我们更需要守护这种最原始的生命纽带——它不仅是个人记忆的起点,更是文明存续的锚点。未来的研究或许应聚焦于:如何在现代化进程中保持母爱的生物-文化双重属性?这将是人类面对技术狂潮时,必须解答的终极命题。