《致橡树》是舒婷创作于1977年的一首现代诗歌,以木棉与橡树的意象为核心,通过象征和对比手法,探讨了爱情、人格独立与平等关系的深刻主题。以下从寓意与艺术特色两方面进行赏析:

一、诗歌的寓意

1. 对传统爱情观的批判与超越

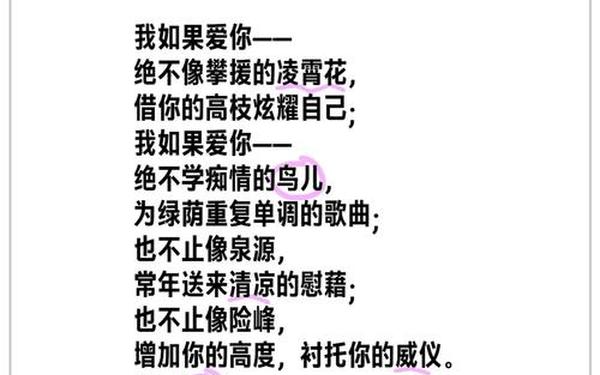

诗歌开篇通过六个意象(凌霄花、痴情鸟、泉源、险峰、日光、春雨)否定了依附式、牺牲式、单方面付出的传统爱情模式。例如:

这些意象批判了传统爱情中“依附”与“不平等”的本质,强调女性不应沦为男性的附属品。

2. 平等独立的现代爱情观

诗人提出理想的爱情应是“木棉与橡树”的共生关系:

两者“根紧握地下,叶相触云里”,既保持个体的独立(“作为树的形象站在一起”),又在精神上相依(“分担寒潮,共享虹霓”)。这种关系超越了传统的情爱,升华为人格的平等与相互成就。

3. 对人生价值的哲学思考

诗歌结尾“爱你坚持的位置,足下的土地”进一步深化主题:爱情不仅是情感的契合,更是对彼此理想与价值观的尊重。舒婷借此表达了对独立人格、社会责任的追求,使诗作从爱情层面拓展至人生观的高度。

二、艺术特色与表现手法

1. 整体象征与意象创新

2. 结构严谨,情感递进

3. 语言的双重性

三、时代意义与影响

《致橡树》诞生于中国改革开放初期,呼应了女性意识觉醒与社会价值观转型的潮流。它不仅是爱情诗,更是一篇“人格独立宣言”,倡导两性在精神与现实中平等对话。其意象的经典性(如木棉与橡树)和哲理的普适性,使其成为当代文学中探讨人际关系的典范。

总结:舒婷通过《致橡树》重新定义了爱情的本质——独立而不疏离,相依而不依附。这一寓意既是对传统性别角色的颠覆,也是对人性尊严与精神自由的永恒叩问。