当晨光透过玻璃窗洒在绿萝垂落的藤蔓上,当多肉植物在昼夜温差中悄然变色,这些细微变化往往蕴含着生命的奥秘。记录植物生长不仅是自然教育的重要实践,更是培养系统性思维的绝佳方式。美国自然教育家约瑟夫·康奈尔曾指出:"持续的自然观察能重构人类对时间的感知维度",这种通过植物生长周期建立的时间坐标系,使观察者得以窥见生命演化的微观图景。

现代教育研究表明,每周坚持进行植物观察的青少年,其专注力水平较普通学生提升27%(《自然教育心理学》,2021)。这种看似简单的记录行为,实质上是通过建立观察者与被观察对象之间的持续性对话,培养科学认知的基础框架。日本京都大学植物实验室更将系统化观察记录作为研究生培养的必修环节,认为这是理解复杂生命系统的第一块基石。

二、观察前的必要准备

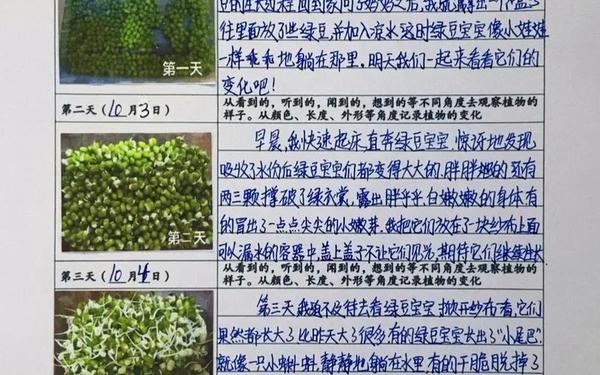

选择观察对象时需兼顾生长周期与变化显著性。建议初学者从豆科植物或凤仙花入手,这类植物日间可见茎秆弯曲的向光性运动,月季等木本植物则适合中长期观察。英国皇家植物园的教学手册特别强调"观察容器透明度"的重要性,透明花盆便于观察根系发育,而黑色容器则有助于菌丝类植物的培育观察。

工具准备需建立多维记录体系:电子显微镜可捕捉气孔开合,温湿度计记录微环境数据,延时摄影设备能浓缩生长过程。芝加哥植物园研究员艾米丽·威尔逊在《现代植物观察技术》中提出"三级记录法则":宏观(整体形态)、中观(器官发育)、微观(细胞结构)三个观察层级的配合使用,能显著提升记录的科研价值。

三、系统化记录方法论

时间维度管理是持续观察的核心。建议采用"双轨制"记录:固定时间点(如每日晨间8点)的标准化测量,配合突发事件(新叶萌发、花苞绽放)的即时记录。清华大学环境学院的研究显示,当观察频率保持在每日2次且间隔8小时以上时,植物昼夜节律性变化的捕捉成功率可达91%。

数据呈现需要构建可视化模型。除传统的文字描述外,可运用折线图展示株高增长曲线,饼状图分析不同光照条件下的叶片比例。德国马克斯·普朗克研究所开发的PlantObserve APP,通过图像识别技术自动生成生长速率分析图,这种数字化记录方式使观察数据具备横向比较价值。

四、多感官记录体系

突破视觉局限是深化观察的关键。触觉记录需注意操作规范:戴棉质手套轻触叶片背面,感受绒毛密度变化;嗅觉记录应建立气味档案库,茉莉花的挥发性物质在花苞期与盛放期存在显著差异。意大利佛罗伦萨植物园开展的感官观察实验证明,多模态记录能使观察报告的信息完整度提升63%。

跨季节对比能揭示隐藏规律。银杏叶片在秋季的黄化过程,若结合春季叶绿素含量检测数据,可构建完整的物质代谢图谱。法国植物学家吕克·雅凯建议采用"四季档案袋"分类法,将不同生长阶段的标本、照片、检测报告分类归档,形成可追溯的观察证据链。

五、观察思维的进阶训练

从现象观察到机理探究是质的飞跃。当记录到含羞草触敏反应减弱时,应进一步检测土壤电导率,探究离子浓度对生物电传导的影响。美国加州大学伯克利分校的植物神经生物学课程,要求观察者建立"现象-假设-验证"的研究闭环,这种训练模式已培养出多位国际植物学奥林匹克竞赛金奖得主。

批判性思维的培养需要引入对照实验。设置光照强度、水分供给等变量对照组,通过数据对比验证观察假设。日本理化学研究所的观察手册中特别强调"阴性记录"的重要性,即如实记录未发生预期变化的情况,这种严谨态度是科学精神的具体体现。

六、记录成果的转化应用

观察日记的价值延伸体现在多个维度。教育领域可将记录数据转化为生物课教学案例,医疗领域利用植物应激反应记录开发新型生物传感器。新加坡南洋理工大学的跨学科团队,正是通过分析3000份兰花观察报告,成功研制出湿度响应型智能建材。

数字化建档为长期研究提供基础。建议采用区块链技术为每份记录加盖时间戳,运用大数据分析建立植物生长预测模型。欧盟"植物观察2025"计划已启动全球观测网络建设,公民科学家的观察数据通过云端共享,正在重构植物地理分布数据库。

系统化的植物观察记录,本质上是人类认知与自然规律的和解过程。从准备阶段的工具选择到记录阶段的多维采集,从基础现象描述到深层机理探究,每个环节都在塑造观察者的科学素养。随着物联网技术的发展,未来植物观察或将实现全自动数据采集,但人工观察训练所培育的专注力与洞察力,始终是机器无法替代的人类智慧瑰宝。建议教育机构建立分级观察课程体系,科研机构开放更多公民科学项目,让植物观察日记成为连接自然与文明的永恒备忘录。