当月光洒满盛唐的天空,李白的诗句便如银河倾泻,以“飞流直下三千尺”的磅礴之势穿透千年时光。收录于《李太白集》的300余首诗歌,不仅是中华文化的瑰宝,更构建了一座跨越时空的精神坐标。从“天生我材必有用”的豪迈宣言,到“举杯邀明月”的孤独咏叹,这位诗仙用笔墨勾勒出一个时代的灵魂图景,让后世得以触摸盛唐气象的壮阔与浪漫。

二、雄奇飘逸的艺术密码

李白的诗歌语言如“清水出芙蓉”般天然去雕饰,却暗藏精妙的美学密码。他在《蜀道难》中以“地崩山摧壮士死”的夸张笔法重构地理空间,在《望庐山瀑布》中用“疑是银河落九天”的比喻突破物理界限,这种将现实景观与超现实想象熔铸一炉的手法,形成了“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的艺术奇观。宇文所安曾指出,李白诗歌的跌宕酣畅源于“天才的灵感”,其想象轨迹“发想无端,奇之又奇”,如《将进酒》中“朝如青丝暮成雪”的时空压缩,将个体生命置于宇宙洪荒的维度进行观照。

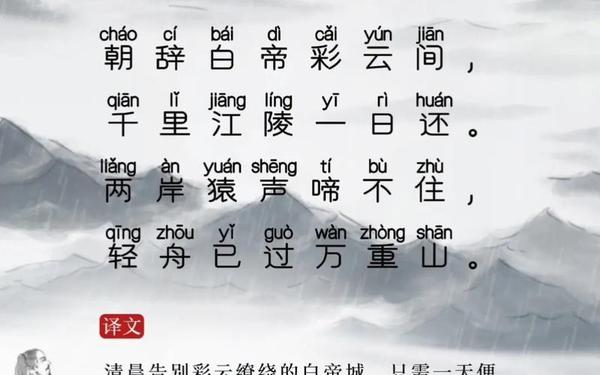

这种艺术张力的形成,得益于李白对传统诗歌技法的革新。他打破乐府旧题的叙事框架,在《行路难》中交替使用七言与杂言句式,以“停杯投箸不能食”的顿挫节奏模拟内心波澜;《早发白帝城》则通过“千里江陵一日还”的速度感突破时空逻辑,开创了诗歌意象的蒙太奇式组合。明代胡震亨评价其“气魄宏大,如龙跳天门”,正是对这种创新精神的精准概括。

三、多元交融的精神图谱

李白的诗歌世界是多重文化基因交融的产物。道家思想的浸润使其在《梦游天姥吟留别》中构筑“霓为衣兮风为马”的仙界幻境,而儒家济世情怀又在《塞下曲》中化作“愿将腰下剑,直为斩楼兰”的壮烈宣言。这种矛盾统一性恰如杜甫所言“白也诗无敌,飘然思不群”,展现出知识分子在盛世与乱世夹缝中的精神突围。

诗人更将胡风汉韵熔铸于诗歌肌理。《关山月》中“明月出天山”的苍茫意境,融合了边塞风物与中原诗学;《侠客行》里“十步杀一人”的游侠形象,折射出唐代多元文化碰撞的火花。美国汉学家艾约瑟发现,李白诗歌中的情感张力具有跨文化穿透力,其“自负的文字功底”既能引发东方读者的共鸣,也能唤醒西方读者对自由精神的向往。

四、超越时空的文化回响

李白诗歌的传播史堪称跨文明对话的典范。自1735年杜赫德在《中华帝国全志》首次译介其作品,李白的诗句便开启了环球之旅。庞德1915年出版的《神州集》中,12首李白诗作的创造性翻译催生了英美意象派诗歌运动,《玉阶怨》的“玲珑望秋月”被转译为月光般流动的现代诗语。在东亚文化圈,《静夜思》的二十余种日文译本,见证着“床前明月光”如何成为东方乡愁的通用符号。

数字人文研究揭示了李白诗歌的现代生命力。对《唐诗三百首》的文本挖掘显示,“月”“青山”“春风”等意象构成的情感网络,仍在当代文学中持续衍生。学者李春蓉指出,李白诗中“永结无情游”的超功利境界,为消费时代的异化人格提供了精神解药。在人工智能创作领域,其天马行空的想象模式更成为算法学习的重要样本。

五、重估经典的诗学启示

站在数字文明的门槛回望,李白诗歌研究正呈现新维度。语料库分析显示,李白擅用的颜色词中“白”出现频率高达37%,这种视觉偏好与其“天然去雕饰”的美学主张形成互文。跨媒介研究则发现,《蜀道难》的节奏韵律与交响乐存在通感效应,为古典诗歌的现代演绎开辟了新径。

未来研究可向三个方向延伸:一是借助GIS技术重建诗人行迹与诗歌地理的空间关联;二是通过情感计算解析李白诗中的情绪波动曲线;三是比较不同语种译本的文化过滤机制。正如郁贤皓所言,李白乐府诗“将传统主题发挥到淋漓尽致”的创作经验,对解决当代文学的同质化困境具有启示意义。

从长安酒肆到赛博空间,李白的诗歌始终在解构与重构中焕发新生。这300余首作品不仅是语言的艺术结晶,更是中华文明精神基因的活性载体。当我们用“大数据”丈量“飞流直下三千尺”的想象力,以“元宇宙”重构“欲上青天揽明月”的审美体验时,李白的诗魂仍在启迪着人类对自由与超越的永恒追寻。在文化全球化的今天,重新打开这份盛唐馈赠,或许能为文明对话找到新的诗性语法。