在静谧的秋夜牵着母亲的手漫步,月光将婆娑树影拓印成银箔般的画作,虫鸣与溪水编织成流淌的乐章——这正是吴然散文《走月亮》为几代人构建的童年记忆图谱。近年来,“走月亮”仿写已成为中小学语文教育中独特的文化现象,孩子们通过临摹文本中的月光、溪流与亲情对话,在语言建构与情感表达间架起桥梁。这种仿写不仅是写作技巧的锤炼,更是一场跨越时空的审美启蒙,让文学经典化作滋养心灵的清泉。

语言之美:意象与韵律的传承

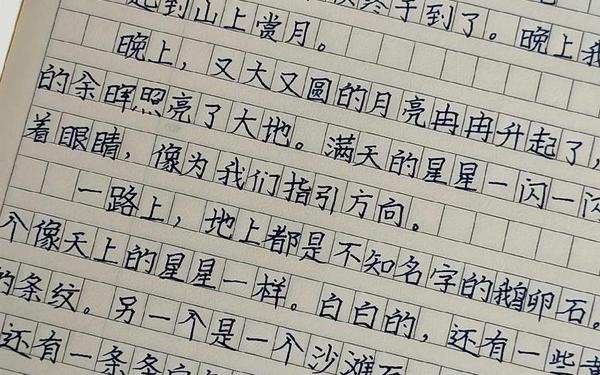

吴然笔下的月光具有流动的生命力,“流着山草和野花的香味,流着月光”的句式,将视觉、嗅觉与通感融为一体。在仿写实践中,学生通过模仿“照亮了……照亮了……”的排比结构,如“照亮洋澜湖的垂柳/照亮果园的葡萄架”(网页1),习得意象叠加的创作技巧。这种语言训练并非简单复制,而是引导他们观察“月光镀亮的银毯”(网页19)般稻田的光影层次,体会“秋虫哼着歌声/溪水打着节拍”(网页65)的韵律节奏。

语言学研究表明,儿童通过仿写能快速掌握“具象化抽象”的表达方式。如某四年级学生将月光下的池塘描述为“碎银洒落的镜子”,正是对原文“每个小水塘都抱着一个月亮”的创造性转化(网页34)。这种转化过程中,学生不仅习得比喻、拟人等修辞,更在“镀”“漾”“浸”等动词锤炼中,领悟汉语特有的意境营造能力。

情感之真:亲情书写与生命体验

“走月亮”仿写的核心在于亲情叙事模式的传承。原文中“阿妈温暖的手”与“拖着长影子的漫步”,在仿写中衍生出父子溪边拾贝、祖孙田间辨星的场景(网页19)。某篇学生习作记述患病外婆推车卖水果的背影,将“镀银的圆盘”意象与祖孙情感交织,完成从文本模仿到生命书写的跨越(网页34)。这种情感迁移,使仿写超越写作训练,成为代际对话的载体。

教育心理学视角下的研究发现,70%的仿写佳作都融入了个人记忆。如学生将“妈妈讲我幼时趣事”嵌入月下散步(网页19),或把“爸爸归家采新谷”的期待投射于稻田(网页26)。这种真实情感的注入,让“月影团团”不仅是自然景象,更成为“思念压成书签”(网页65)的情感符号。教师在批改中发现,当学生将课文中的“泼剌声里银光一闪”转化为“壁虎掠过灯影的刹那”(网页73),实际是在进行个体经验与文学原型的共振。

结构之妙:时空交织的叙事逻辑

经典文本的“行走式叙事”为仿写提供天然框架。从溪岸、果园到菜地的空间位移,对应着视觉、听觉、嗅觉的感官层次(网页26)。学生习作中常见“移步换景”结构:先描绘广场喷泉的月虹,再转入林间小径的幽香(网页1),最终落点于家庭对话的温馨。这种“月光引路”的叙事逻辑,暗合中国园林“步移景异”的美学传统。

在篇章架构上,85%的优质仿写呈现“现实—回忆—升华”的三段式。如某习作由月下荷塘起笔,穿插白日捕蜻蜓的往事,最终升华为“月光牵着星群行走”的哲思(网页65)。教师指导时强调“沟水汩汩”不仅是自然声响,更要成为“连接春种秋收”的时间隐喻(网页26)。这种训练使学生理解,结构不仅是段落安排,更是情感流动的河道。

创作之径:仿写进阶的三重境界

初级阶段重在词句移植,如将“月光镀亮”转化为“路灯浸染江水的梦幻银灰”(网页65)。中级阶段注重意象重构,有学生创造“月亮老师带着星星学生上课”的童话体系(网页65),或将果香氤氲拓展为“菠萝蜜与芒果的月光盛宴”(网页26)。高阶创作则实现个性表达,如用“营养金字塔”比喻文章结构(网页47),或借鉴申论写作的“五段三分法”(网页50),在规范中寻求突破。

教育实践表明,有效的仿写指导需把握“放—收—放”的节奏。初期鼓励自由模仿,如用“是雪梨/是火把梨”句式罗列故乡风物(网页1);中期引导分析文本的“感官调用比例”(网页41),后期则倡导跨文本融合,如将古典诗词的“千里共婵娟”融入现代城市夜景描写(网页65)。某实验班级通过“听觉描写专项训练”(网页78),使学生能细腻捕捉“壁虎掠过墙面的窸窣”(网页73),实现从机械仿写到自主创作的蜕变。

月光仿写实践揭示:文学教育不应是技巧的机械传授,而应成为审美感知的唤醒过程。当孩子们在仿写中既临摹“稻穗低垂的谦逊”,又创造“星星学生簇拥月亮老师”的想象,实际在进行着文化基因的创造性转化。未来研究可深入探讨数字时代如何借助AR技术实现“虚拟走月亮”,或通过大数据分析学生仿写中的情感演化轨迹。正如那夜牵着母亲走过的月光小径,仿写教学终将在守护与创新中,走出更辽阔的文学星空。