个人借贷关系中的借条规范与法律实践

在民间经济活动中,个人间的借贷行为既是信任的体现,也是法律关系的缔结。一份规范的借条不仅是资金流转的凭证,更是权益保障的基石。随着最高人民法院对民间借贷利率上限的调整和电子证据规则的完善,借条的法律效力认定已从形式审查转向实质审查,这要求借贷双方对借条内容有更专业的认知。

一、借条的核心要素

完整的借条应包含主体信息、金额条款、时间要素、利率约定、权利义务五大核心模块。根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,出借人需证明借贷合意和款项交付两个基本事实。

| 要素类别 | 具体要求 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 主体信息 | 双方身份证号、联系方式 | 《民法典》第679条 |

| 金额条款 | 大小写对照,注明币种 | 最高法解释第26条 |

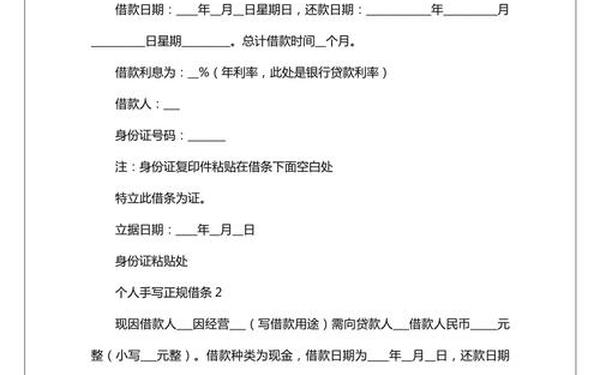

实务中常见瑕疵包括未注明资金用途、缺少担保条款等。如网页9所示范本中,将借款用途明确为"购房""经营"等,可有效防范借款人主张"借款未实际发生"的抗辩。建议采用"今借到"的表述替代"今借",前者包含款项交付的完成时态。

二、法律效力的关键条件

利率条款的合法性认定是争议焦点。2020年修订的司法解释将司法保护上限调整为合同成立时LPR的四倍,取代原有的"两线三区"规则。以2023年12月LPR3.45%计算,合法年利率上限为13.8%。

电子证据的采纳标准日益明确,通过微信、支付宝转账的,需保存完整的聊天记录和支付凭证。网页70强调,在借条中注明债务人微信号,可为后续诉讼中的身份确认提供便利。纸质借条建议采用"骑缝签名"方式,防止内容篡改。

三、风险防范的实务要点

担保条款的设计需注意:①区分一般保证与连带责任保证;②注明保证期间(建议不少于2年);③公司担保需提供股东会决议。如网页39所示,将担保人责任明确为"连带清偿",可大幅提高债权实现效率。

逾期处理条款应包括:①LPR四倍的逾期利率;②实现债权的费用承担;③送达地址确认。网页17推荐的"送达条款"设计,能有效解决诉讼文书送达难题。建议增加"交叉违约"条款,当借款人其他债务违约时,出借人可提前收贷。

四、典型案例的司法启示

(2022)浙民终123号案中,法院因借条未注明交付方式,驳回百万债权的诉讼请求。这印证了网页20强调的"现金交付需附见证"的要求。而(2023)京民初456号案确立新裁判规则:即使借条形式完备,大额现金交付仍需补强证据。

夫妻共同债务认定方面,2023年司法解释新增"日常家事代理权"的限制。出借人应在借条中要求配偶签字确认,或注明资金用于家庭共同生活,如网页59所述"用途条款"的预防功能。

五、未来发展的趋势展望

区块链存证技术的应用正在改变证据固定方式,多地法院已建立司法链平台。建议在签订纸质借条时,同步进行哈希值存证。智能合约的引入可能重构履约机制,实现利息自动计算、逾期自动提醒等功能。

立法动态方面,《民间借贷法》的制定已纳入人大立法规划,预计将明确电子借条的法律地位、规范职业放贷人认定标准。学者建议建立民间借贷登记备案制度,平衡交易自由与金融监管。

规范借条的缔结既是法律义务,更是风险管理艺术。在数字经济与法治建设协同发展的背景下,借贷双方应当:①采用要素完备的标准化文本;②注重证据链条的完整性;③关注司法裁判规则的变化。唯有将契约精神与法律智慧相结合,方能构建健康可持续的民间融资生态。

主要参考文献:

- 最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(2020修正)

- 《民法典》合同编第六百七十九条-第七百条

- 中国货币网LPR历史数据(www..cn)

- 民间借贷纠纷司法大数据报告(2020-2023)