以下是仿写《走月亮》第六自然段的小练笔示例,结合了原文的意境与自然景物的细腻描写,同时融入了个人情感与生活观察:

仿写示例一:秋夜田埂

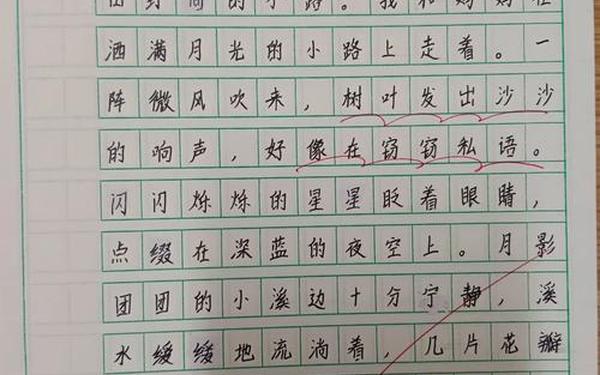

村口的石子路已被修整一新,坑洼处填满了青灰的碎石,月光下泛着淡淡的光晕。稻穗低垂,稻田在风中翻涌,像铺了一地碎银。秋虫在草丛里低吟,夜鸟掠过稻田,翅膀扑棱棱惊起一片涟漪。远处果园飘来熟透的果香,是柿子?是蜜橘?还是金黄的柚子?都有!月光浸润的枝头,果实沉甸甸地挂着,仿佛一碰就会滴下糖浆。溪水潺潺,哼着轻快的调子,流向它曾浇灌的菜畦。记得春天,我和阿爸在这里种下秧苗,夏日捉过萤火虫,如今稻谷已镀上秋色。阿妈指着田埂笑问:“等阿爷回来,用新米煮粥可好?”

仿写示例二:月下河畔

河岸的木板路蜿蜒向前,月光洒在粼粼的水面上,像是撒了一把跳动的星星。夜风掠过芦苇丛,沙沙声里夹杂着蛙鸣,偶尔“扑通”一声,是鱼儿跃出水面,银鳞一闪又没入波光。对岸的桂花开了,甜香混着湿润的水汽扑面而来。我拽着妈妈的衣角问:“去年埋的许愿瓶还在石缝里吗?”记忆里,我们曾在这里放纸船,船头载着野菊,顺流漂向远方。此刻,月光将我们的影子拉得很长,仿佛能触到童年的每一个脚印。

仿写示例三:中秋小径

中秋的月光格外澄澈,照亮了门前的青石板,照亮了篱笆旁的木芙蓉,也照亮了通往山脚的小径。路旁新栽的桂花树已亭亭如盖,风一吹,细碎的花瓣簌簌落在肩头。蛐蛐在石缝间奏曲,夜鸟偶尔啼叫,惊落几片银杏叶。阿爸指着远处的果园说:“去年你在这儿摘过酸枣,还记得吗?”我低头轻笑,那时的酸涩仿佛还在舌尖。稻田里,稻浪随风起伏,月光为它们披上一层薄纱,远处传来收割机的轰鸣——明早,这里将堆起金色的谷仓。

关键要素解析:

1. 环境描写:模仿原文的排比句式(如“照亮了……”),结合视觉(月光、稻田)、听觉(虫鸣、水声)、嗅觉(果香、花香)等多感官描写。

2. 情感融入:通过回忆(如捉萤火虫、放纸船)或对话(如与家人的互动),增强画面感染力。

3. 自然意象:使用拟人(“溪水哼着调子”)、比喻(“稻田如碎银”)等手法,赋予景物灵动感。

4. 文化细节:融入民俗(如中秋赏月、修路备收)或生活场景(如煮新米、摘野果),贴近原文风格。

创作思路扩展:

可尝试将场景设定为城市公园、古镇小巷或海边栈道,结合地域特色(如江南水乡的拱桥、北方的白桦林),加入现代元素(如路灯与月光交织、广场舞的乐声),既保留原文的静谧,又注入新鲜感。