一、主题思想与核心反思

1. 民族悲剧与文化流失

余秋雨通过敦煌文物流失的史实,揭示了近代中国因愚昧、腐败和国力衰弱导致的民族文化浩劫。王道士的无知仅是表象,更深层的原因是清的漠视与官僚体系的腐败。敦煌文物的流失不仅是物质损失,更是一段民族精神被撕裂的象征。

作者提出“这是一个巨大的民族悲剧”,将责任从个体(王道士)转向整个时代的集体失语,批判了当时社会对文化遗产的轻视。

2. 文明与野蛮的冲突

文中对比了欧美学者“风餐露宿、变卖家产”的执着与中国官员“茶香缕缕”的怠惰,凸显了文明保护意识与掠夺行为的矛盾。这种对比不仅是对历史的控诉,也是对现代文化保护意识的警示。

3. 历史反思的复杂性

余秋雨在痛心之余提出悖论:文物若留在国内可能被官员私吞,流落海外反而得以保存。这种两难选择体现了作者对历史宿命的无奈与对现实的深刻反思。

二、人物形象分析

1. 王道士:愚昧的符号

外貌描写:“穿着土布棉衣,目光呆滞,畏畏缩缩”——通过平民化形象,暗示其文化认知的匮乏。他的行为(刷白壁画、砸毁雕塑)并非恶意,而是无知导致的毁灭。

悲剧性:王道士是“错步上前的小丑”,其愚昧是旧中国农民群体的缩影。作者批判的不仅是个人,更是整个时代的文化断层。

2. 官僚与外国掠夺者

官员“文雅地摸着胡须”索要文物作为礼品,暴露了权力阶层的贪婪与短视;而斯坦因等外国冒险家则以“学术”之名行掠夺之实,形成强烈反差。

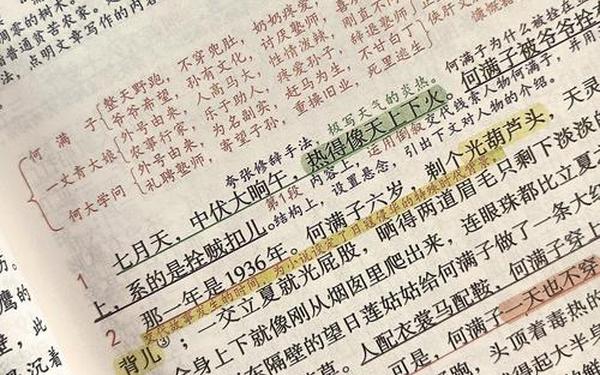

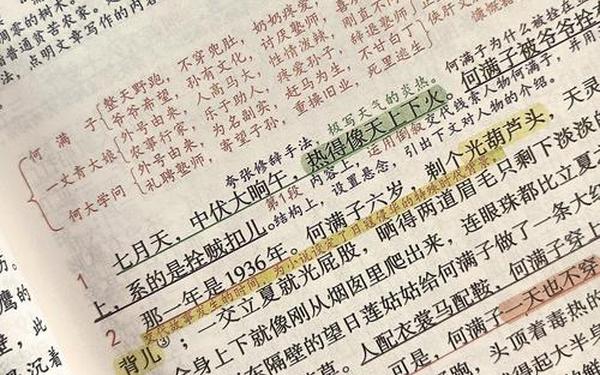

三、艺术手法与经典句子批注

1. 对比手法

场景对比:“他们在沙漠里燃起股股炊烟,而中国官员的客厅里茶香缕缕。”——以炊烟(掠夺者的执着)与茶香(官僚的怠惰)隐喻文明的争夺与流失。

文化对比:将莫高窟的佛教艺术与王道士的“农舍审美”对立,凸显愚昧对文明的践踏。

2. 意象与象征

“伤口在滴血”:“一个古老民族的伤口在滴血。”——以晚霞的凄艳象征民族文化的创伤,视觉化表达痛感。

“惨白的墙壁”:反复出现的“惨白”既是石灰覆盖后的物理状态,也隐喻文化记忆的空白与精神荒芜。

3. 反讽与悖论

“达观地放下刷把”:王道士自诩“达观”,实则暴露其审美粗鄙,反讽无知者对文明的破坏。

“这里也难,那里也难”:作者幻想阻止文物外流,却陷入两难困境,揭示历史无法逆转的悲剧性。

四、文化启示与现代意义

1. 文化遗产保护的紧迫性

敦煌文物流失的教训警示当代人:文化遗产的保护需超越个体利益,成为全民族的自觉行动。

2. 民族自信与文化重建

余秋雨呼吁通过“创造新的文化财富”弥补历史遗憾,强调文化复兴与国家强盛的关联性。

五、延伸思考

王道士是否应负全责?

部分学者指出,将责任归咎于王道士过于片面,需结合时代背景(如农民生存压力、失职)综合评判。

敦煌学的国际性与民族性

日本学者“敦煌学在中国”的论断,既是对中国学术的认可,也隐含文物归属的争议,引发对文化主权与学术合作的思考。

《道士塔》不仅是一篇历史散文,更是一面照见民族伤痕的镜子。余秋雨以诗化的语言与犀利的批判,唤醒读者对文化根脉的珍视。文中的每一处对比、每一句控诉,都在叩问:我们是否仍在重复历史的悲剧?答案或许藏在当下对文明的敬畏与守护中。