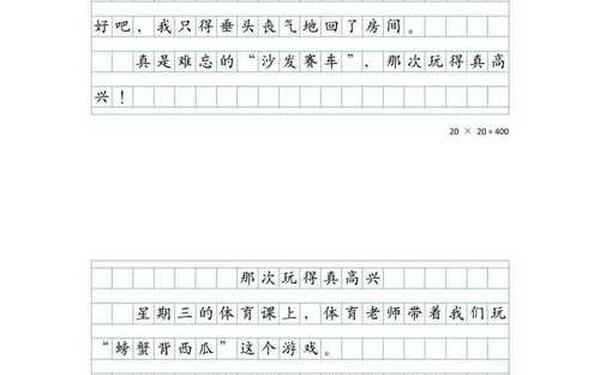

阳光穿透教室的玻璃,在三年级学生的作文本上投下斑驳光影。"那次玩得特别开心""那天真高兴"这样的作文题目,总能让孩子们的笔尖跃动出欢快的节奏。在这些稚嫩的文字里,我们不仅能看到天真烂漫的游戏场景,更能窥见儿童发展过程中最本真的需求。玩耍从来不只是消遣,而是孩子认知世界、建立关系、发展能力的重要途径。

感官的觉醒时刻

在游乐场的彩虹滑梯上,孩子们用全身心感受着速度带来的刺激。作文里常出现的"风从耳边呼呼吹过""手心出汗却舍不得松手",正是儿童感官系统发育的生动写照。神经科学研究者约翰·梅迪纳在《让孩子的大脑自由》中指出,前庭觉与本体觉的协同训练,能显著提升儿童的空间认知能力。当小作者描写追逐游戏时"感觉自己像长了翅膀",正是运动知觉发展的诗意表达。

沙池里的城堡建造、泥地上的昆虫观察,这些看似简单的游戏都蕴含着丰富的感官刺激。英国教育家夏洛特·梅森发现,儿童通过手指捏塑黏土时,触觉神经的反复激活能促进小脑发育。那些作文中描述的"沙子从指缝流过的痒痒感觉",实则是神经网络在游戏中的精密编织。

情感的共振磁场

爸爸把我举得高高的,我看见整个游乐园都在笑",这类充满温度的文字背后,是亲子依恋关系的具象化呈现。发展心理学家鲍尔比认为,游戏中的身体接触能促进催产素分泌,建立安全型依恋关系。当孩子在作文里反复提及"妈妈陪我坐旋转木马",实则是将情感记忆转化为文字符号的认知飞跃。

在"老鹰捉小鸡"的集体游戏中,孩子们通过角色扮演学习社会规则。哈佛大学教育研究院的观察显示,这类需要协作的游戏能培养共情能力。作文中常出现的"小明故意跑慢让我抓住",正是儿童开始理解他人意图的明证。这种情感共振,为未来的人际交往打下坚实基础。

认知的飞跃阶梯

我们发明了新游戏规则"的创意表达,折射出儿童思维发展的关键跃迁。皮亚杰认知发展理论指出,7-11岁儿童正处于具体运算阶段,游戏中的规则创造正是逻辑思维形成的演练场。当小作者详细描写自创的"超级躲避球"规则时,实则在经历从具象到抽象的思维进化。

角色扮演游戏更是个体社会化的重要途径。莫斯科维奇的社会表征理论认为,儿童通过模仿医生、教师等职业角色,逐步构建对社会分工的认知。那些充满细节的"小医院"游戏描写,正是儿童将现实观察转化为想象实践的过程记录,这种转化能力直接影响未来的学习迁移。

当我们重读这些充满童真的作文,看到的不仅是欢乐的游戏场景,更是人类最初的生命律动。从感官开发到情感培养,从思维训练到社会认知,游戏就像隐形的阶梯,支撑着儿童完成一次次成长跨越。建议教育工作者建立游戏观察评估体系,家长则需创造更多开放式游戏场景。未来的研究可以深入探讨数字时代传统游戏形式的转型,让这份成长的养分永续传承。当我们学会用儿童的视角看世界,就会明白:那些被阳光晒得发烫的游戏时光,都是生命馈赠的学习礼物。