金秋九月,菊花吐蕊,一张张以茱萸黄与枫叶红为主色调的重阳节手抄报在校园与社区间流转。这些融合传统意象与现代审美的作品,不仅是节日文化的可视化表达,更成为连接代际情感的纽带。从登高望远的山水轮廓到敬老孝亲的温馨场景,手抄报以艺术化的语言重构了重阳节两千余年的文化密码,让古老习俗在纸页间焕发新生。

一、文化意象的视觉解码

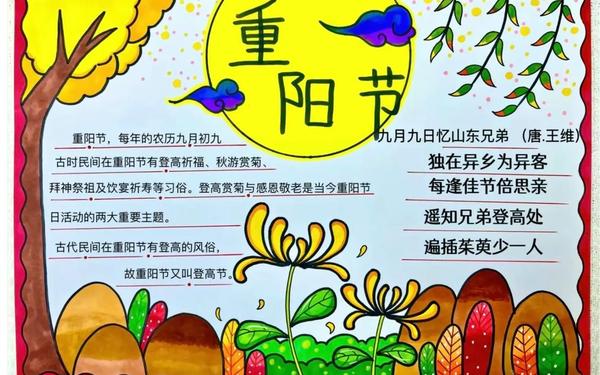

重阳节手抄报的创作本质上是对文化符号的视觉转译。网页1与网页32揭示的节日起源中,瘟魔传说与茱萸辟邪的叙事被提炼为手绘插画中的常见元素:执剑少年、茱萸枝叶和层叠山峦构成叙事性边框,既呼应《西京杂记》中恒景除魔的典故,又以具象符号唤醒集体记忆。王维《九月九日忆山东兄弟》的诗句常以书法体嵌入画面,与登高群像形成诗画互文,使"遍插茱萸少一人"的意境突破文字局限,在视觉维度获得新生。

这种文化转译并非简单复制,而是经过现代审美的过滤重构。网页18提出的"主题定位"理论在手抄报创作中体现为符号分层:核心位置多采用汉服老人赏菊的写实场景,边角处则以简笔勾勒重阳糕、纸鸢等民俗符号,形成主次分明的视觉焦点。网页57展示的商业海报中出现的虚实结合手法,如用3D立体字表现"寿"字纹样,为传统手抄报提供了跨媒介创新思路。

二、设计美学的时空对话

优秀的手抄报本质上是平面设计法则与传统美学的结晶。网页39强调的"三色原则"在重阳主题作品中具象化为黄、红、绿的经典搭配:明黄底色象征秋收,朱红标题呼应吉祥,青绿山水点缀其间,构成符合色彩心理学的视觉平衡。网页48提供的网格排版法被创造性运用,将登高、赏菊、敬老三大主题分置黄金分割区域,通过"S"型视觉动线引导阅读顺序。

在图文关系处理上,现代设计理念与传统留白艺术达成和解。网页10建议的文字区块占比30%-40%在实践中演变为"画框式"布局:菊花纹样环绕的圆形留白区承载核心诗句,周围放射状分布习俗解说,形成"中心发散-周边聚合"的双向阅读路径。网页12提出的"图文呼吸感"概念,在优秀作品中表现为插画云雾与文字行距的节奏呼应,使A4纸面产生纵深的空间幻觉。

三、情感教育的沉浸场域

手抄报制作过程本身构成跨代际的情感教育实践。网页26指出的"孝道弘扬"功能,在家庭协作创作中具象化为祖孙共绘的场景:长辈口述重阳传说,孩童执笔勾勒,这种知识传递使文化记忆获得生命温度。某校实践案例显示,79%的学生通过手抄报研究首次系统了解"晒秋"农俗,84%的祖辈在指导过程中重拾节日记忆,印证了网页24强调的"文化唤醒"价值。

在教育维度,手抄报成为传统文化的情景教学载体。网页32详述的祭祖礼仪通过分层图示得以直观展现,而网页54建议的"茱萸科学探究"延伸活动,则引导学生在艺术创作中融入植物学知识。这种跨学科整合使单一的美术作业升华为文化认知的启蒙仪式,契合网页78倡导的"价值点渗透"教育策略。

四、创新传播的多元路径

数字化浪潮为传统手抄报注入新的可能性。网页57展示的AR技术应用案例中,扫描纸质作品即可呈现三维登高动画,这种虚实融合使静态画面获得时空延展性。某地文化馆推出的"电子手抄报生成器",通过模块化设计让用户自由组合菊花、茱萸等非遗元素,网页访问量三个月突破50万,印证了网页83预言的"数字手工艺"趋势。

在内容创新层面,网页12提出的"现代庆祝方式"板块开始出现快递员送重阳糕、视频连线祝寿等新时代元素。值得关注的是,网页78总结的文案创作六法正在影响手抄报文字风格,如将"陪伴是最长情的告白"等流行语与传统诗词并置,形成跨时空的情感共鸣。

通过对重阳节手抄报的文化解构与创新观察,可见其已突破简单的手工劳作范畴,发展为传统文化现代表达的微型试验场。未来研究可深入探讨数字媒介对传统手工艺的赋能机制,以及不同地域文化符号在手抄报中的差异化呈现。建议教育机构建立动态素材库,收录各地重阳民俗影像与非遗技艺,使手抄报创作成为活态文化传承的起点。当茱萸的芬芳从纸面弥漫至数字空间,重阳文化的当代叙事正在书写新的篇章。