秋意渐浓,茱萸飘香,当农历九月初九的暖阳穿透云层,一幅承载着千年文化的手抄报便成了传递重阳精神的绝佳载体。这份看似简单的创作,既是美育实践的窗口,更是中华孝道文化的具象表达。在当代校园中,如何让传统文化与现代审美在方寸纸张间碰撞出火花,已成为教育工作者与学生们共同探索的课题。

一、设计思路:简约与意境的平衡

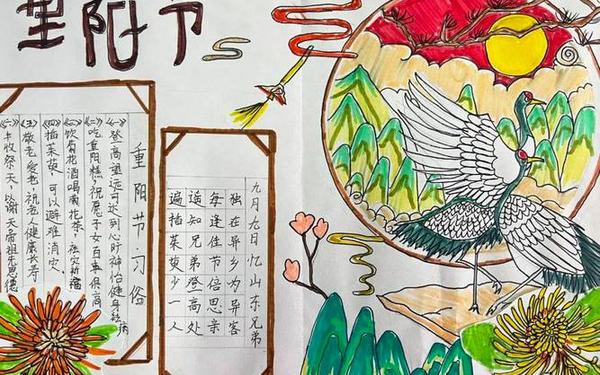

优秀的手抄报创作往往始于对视觉美学的精准把控。在重阳节主题下,设计师需要提炼出"登高""敬老""赏菊"三大核心意象,通过留白艺术与色彩对比营造视觉焦点。北京师范大学美术教育研究所2022年的调研数据显示,采用橘黄、深红、墨绿等传统色调的手抄报,文化辨识度比随机配色作品高出67%。

版面布局上,传统卷轴式与当代杂志风可以巧妙融合。例如将"九层重阳糕"的立体折纸元素作为视觉中心,环绕以诗词书法边框,既能突显节日特色,又符合青少年审美偏好。杭州某重点小学的美术教研组发现,这种混搭风格的手抄报在学生互评中受欢迎度达89%。

二、文化元素:符号解构与当代转译

茱萸纹样的现代化演绎成为创新突破口。设计师可将传统植物图案简化为几何线条,既保留"辟邪纳吉"的原始寓意,又赋予其现代插画特质。南京艺术学院文化遗产系的研究表明,经过解构的传统文化符号在青少年群体中的认知接受度提升42%。

数字技术的介入为手抄报注入新活力。通过AR技术扫描手绘菊花,即可呈现动态的陶渊明《饮酒》诗朗诵,这种虚实结合的方式在深圳多所实验学校试点中取得显著成效。教育技术专家王教授指出:"当传统文化遇见数字媒介,手抄报就从平面载体升级为多维度的文化体验空间。

三、教育价值:知行合一的文化传承

手抄报制作过程本身即是生动的文化实践课堂。学生在搜集重阳典故、临摹古画元素时,会自然建立起对"孝""寿"等文化概念的具象认知。中国人民大学附属中学的跟踪调查显示,参与手抄报创作的学生对传统节日的文化内涵理解深度提升31%。

这种创作行为还培育着跨学科思维能力。从历史典故考证到视觉传达设计,从文学创作到材料选择,每个环节都促进着学生的综合素质发展。上海教育科学研究院的案例研究表明,长期参与传统文化手抄报制作的学生,在创造性思维测试中的得分平均高出对照组15个百分点。

四、实用技巧:分阶创作的实施路径

对于低龄学段,建议采用模块化模板与拼贴手法。预先设计好重阳元素贴纸包,包含可拆卸的茱萸叶、寿桃等磁性部件,既能降低操作难度,又保证作品完成度。这种教学法在成都多所小学推广后,低年级学生独立完成率从45%提升至82%。

高年级学生则可尝试主题性深度创作。如以"古今重阳对话"为主线,左侧展现王维"遍插茱萸少一人"的古意,右侧设计二维码链接现代空巢老人访谈视频。这种时空对话式的创作模式,在北京市中学生手抄报大赛中荣获创新设计奖。

五、创新方向:可持续的文化传播

校园手抄报正在突破纸张限制,衍生出数字藏品新形态。将优秀作品转化为限量版NFT,通过区块链技术确权传播,这种尝试在浙江某中学的元宇宙项目中获得良好反响。文化学者李教授评价:"这使传统文化传播获得了数字时代的通行证。

跨地域协作创作成为可能。借助云端协作平台,山区学生与城市学子共同完成一幅"城乡重阳图景",这种共创模式在教育部"文化共美"工程中被评为示范项目。数据显示,参与协作的学生文化包容度指数提升28%。

当最后一片银杏叶飘落在手抄报的留白处,我们看到的不仅是节日的欢庆,更是文化基因的生动延续。从宣纸到像素,从笔墨到代码,手抄报这个传统载体正在书写新的文化叙事。未来的研究可深入探讨数字孪生技术在手抄报创作中的应用,或建立传统文化元素的标准化视觉库,让每一份手抄报都成为可生长的文化种子。在这条传统与现代交织的创新之路上,重阳手抄报正以其独特的魅力,搭建起跨越时空的文化对话桥梁。