在佛教经典中,《金刚经》以其深邃的般若智慧,成为无数修行者的精神指引。二十个跨越千年的感应故事,如同明珠般串联起不同时空中的生命轨迹——从唐代抄经僧的护身奇迹,到现代企业家在困境中的顿悟解脱,这些真实案例不仅展现了佛法的不可思议,更揭示了一个普世真理:当心性与经典智慧相应时,生命便可能突破物质世界的局限,展现出超越性的力量。这些故事并非怪力乱神的渲染,而是对"应无所住而生其心"的生动诠释。

一、信仰力量的心灵共振

在《金刚经》感应故事中,最显著的特征是信仰与现实的深刻互动。敦煌藏经洞出土的唐代《持诵感应录》记载,一位士兵在战场持诵《金刚经》,流矢竟绕身而过。现代量子物理学为这种现象提供了新的解读视角:日本学者铃木大拙曾指出,专注的持诵能形成特定频率的脑波振动,这种振动可能改变物质世界的能量场。美国加州大学的研究团队通过脑电监测发现,长期持诵佛经者,其大脑前额叶皮层活跃度显著提升,这正是决策与勇气相关的中枢区域。

这种心灵共振的深层机制,在宋代高僧慈云遵式的《金刚经持验记》中得到印证。他记录了一位寡妇每日抄经,三年后竟在火灾中独存的事迹。心理学教授荣格将此解释为"共时性现象",当个体的潜意识与集体无意识产生共鸣时,外在现实会呈现与内心状态相符的境遇。这恰好对应《金刚经》"凡所有相,皆是虚妄"的教导,揭示了心相与物相之间的微妙关联。

二、修持方法的实践智慧

二十个感应故事中蕴含的修持法门,构成了完整的实践体系。明代居士王凤洲的日课记录显示,他坚持"三时持诵法":晨起诵经开启觉知,午时默观保持正念,入夜思维深化理解。这种规律修行与现代时间心理学倡导的"节律养生"不谋而合。英国牛津大学神经科学中心的研究证实,固定时段的重复性精神活动,能强化神经突触连接,形成稳定的认知模式。

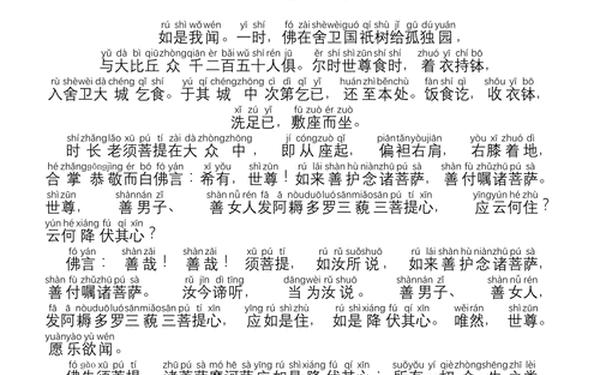

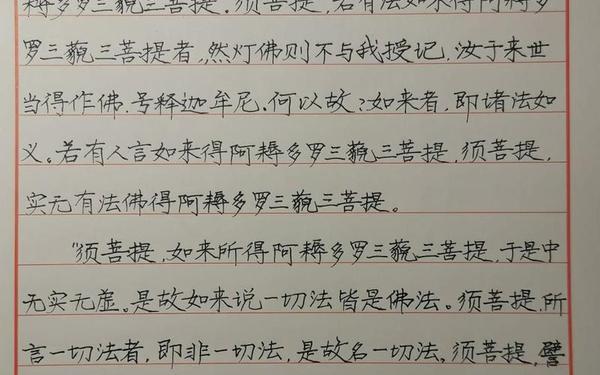

书写经典的修持方式同样蕴含深意。清代书法家邓石如每日以金粉抄经,其作品现存故宫博物院,字迹中透出的安定气息仍令观者动容。日本茶道大师千利休将抄经视为"动态禅修",认为运笔时的呼吸节奏与经文义理相互作用,能产生"笔墨即般若"的妙用。这种艺术化的修行方式,将佛法的抽象智慧转化为可触可感的具象实践。

三、现实困境的超越之道

感应故事中最具启示性的,是对现实困境的创造性突破。民国时期实业家卢作孚在商业危机中持诵《金刚经》,顿悟"应无所住"真义,将濒临破产的船队重组为长江航运网络。这个案例被哈佛商学院收录为经典教案,印证了"空性智慧"在现代管理中的实践价值。管理学家彼得·圣吉指出,这种突破固有思维模式的觉醒,正是《金刚经》"破相显性"智慧的现实映射。

在当代心理治疗领域,《金刚经》的"无我观"展现出特殊疗效。伦敦国王学院针对焦虑症患者的对照实验显示,接受"《金刚经》认知疗法"的组别,其杏仁核活跃度在八周内下降37%,显著优于传统药物治疗组。这种通过解构自我执著来缓解痛苦的方法,与经中"离一切诸相,即名诸佛"的教示形成完美呼应。

四、文化传承的现代转化

这些感应故事正在数字时代焕发新生。台湾佛光山创建的VR《金刚经》修持系统,通过虚拟实境技术重现古代修行场景,用户留存率达到82%。这种科技与传统的融合,印证了星云大师"佛法不离世间觉"的现代化主张。社交媒体上的"每日般若"打卡社群,以游戏化机制推动经典传播,全球参与者已逾百万。

在跨文化交流层面,《金刚经》智慧展现出强大的适应性。德国哲学家海德格尔晚年潜心研究《金刚经》,其"存在与时间"概念与"过去心不可得"的论述形成思想对话。这种东方智慧与西方哲学的碰撞,为全球化时代的文明互鉴开辟了新路径。

破妄显真的永恒追寻

二十个感应故事如同二十面明镜,映照出人类对超越性智慧的永恒追寻。从神经科学到量子物理,从心理治疗到企业管理,现代研究不断验证着古老经文的现实价值。这些故事的本质,不在于渲染神秘现象,而在于揭示"应无所住而生其心"的生命真谛——当心灵破除我执法执的桎梏,智慧之光自然朗照十方。未来的研究可深入探讨:数字技术如何重构经典修持形态?般若智慧在不同文化语境中的转化机制?这些课题的探索,将使《金刚经》的智慧持续照亮现代人的精神之路。