在现代化建筑施工中,脚手架不仅是工人高空作业的支撑平台,更是保障工程安全与效率的核心设施。作为承载施工荷载的临时结构,钢管脚手架凭借其强度高、稳定性强的特性,成为高层建筑、工业厂房等复杂工程的首选方案。一套科学严谨的施工方案,需统筹力学计算、构造规范与动态管理三大维度,才能实现从材料验收到拆除回收的全生命周期安全控制。本文将从方案设计、施工实施到质量监管等关键环节展开系统性解析。

方案设计依据与规范

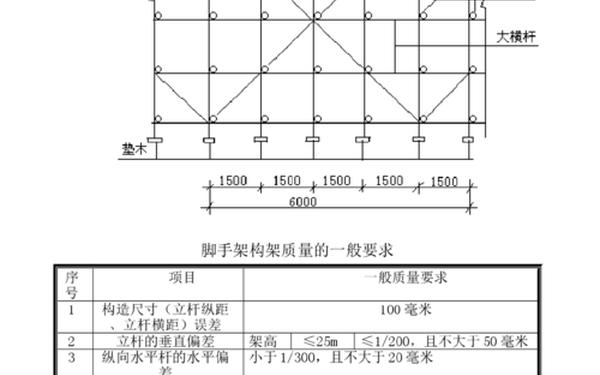

钢管脚手架的设计需严格遵循国家强制性规范GB 55023-2022《施工脚手架通用规范》,该标准整合了扣件式、碗扣式等多种脚手架的技术要求,明确了立杆间距、剪刀撑角度等核心参数。例如,立杆纵向间距不得超过1.8米,横向间距不超过1.5米,剪刀撑与地面夹角需控制在45°-60°之间,这些数据直接关系到架体的整体稳定性。

设计阶段需进行荷载验算,包含静荷载(钢管自重、脚手板重量)与活荷载(施工人员及材料重量)。以某高层建筑为例,其悬挑脚手架方案需校核风荷载对悬挑梁的影响,采用有限元软件模拟不同工况下的应力分布,确保悬挑支承结构的抗倾覆系数≥3.0。若计算结果超出规范限值,则需调整立杆排距或增设连墙件。

构造体系关键技术

基础处理是构造体系的第一道防线。根据网页20案例,回填土需经2:8灰土分层夯实后浇筑10cm厚C10混凝土垫层,立杆底部设置钢底座与纵横扫地杆,有效分散荷载并防止不均匀沉降。对于软土地基,可采取换填碎石或设置桩基承台等加强措施。

节点构造直接影响架体刚度。规范要求立杆对接接头需错开50cm以上,大横杆采用对接或搭接时需满足扣件抗滑移验算。剪刀撑的连续布置尤为关键,每6跨设置一道通长剪刀撑,斜杆接长采用1米以上搭接并通过3个旋转扣件固定,形成空间桁架结构以抵抗侧向变形。

动态施工管理流程

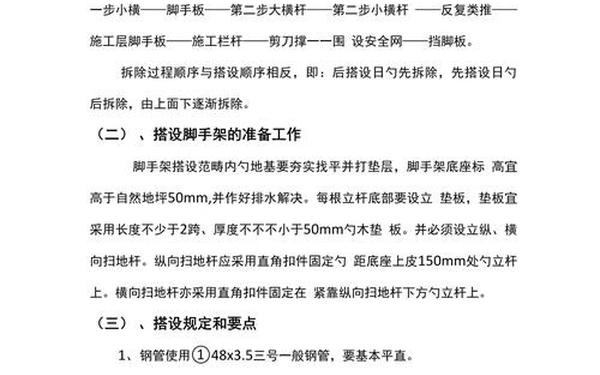

搭设流程需遵循"先基础后架体、先主体后防护"原则。网页18详细描述的搭设步骤显示:从定位放线到逐层安装大横杆、小横杆,需同步设置连墙件,确保每层脚手架与建筑结构形成刚性连接。特别在转角部位,连墙件间距需加密至4米以内,防止局部失稳。

验收环节实行三级管理制度,包括班组自检、项目部复检及监理终检。根据网页42要求,验收时需使用扭矩扳手检测扣件拧紧力矩(40-65N·m),采用激光测距仪校对立杆垂直度偏差(≤H/400),并通过荷载试验验证架体承载力。验收通过后悬挂绿色合格标牌方可投入使用。

安全风险防控体系

人员管理上,所有架子工必须持特种作业证上岗,并接受包含20学时理论培训和10次实操演练的专项安全教育。网页83强调的"动前停三秒"原则,要求工人在移动前观察架体扣件紧固状态,规避踩踏未固定脚手板等习惯性违章行为。

监测维护方面,需建立"日巡+周检"机制。日常巡查重点检查立杆沉降(允许值10mm)、扣件松动及防护网破损情况;每周使用应力监测仪对悬挑部位进行非破坏性检测,并建立数字化档案跟踪架体性能变化。雨季施工时,需在架底设置截面20×20cm的排水沟,防止基础泡水软化。

质量控制与创新方向

材料进场控制是质量源头。钢管壁厚需≥3.0mm且无裂缝,扣件需进行抗滑试验(单个直角扣件抗滑力≥8kN)。网页42指出,竹笆脚手板需用直径3.2mm镀锌钢丝双股并联绑扎4处,端部探出小横杆长度控制在10-15cm之间,防止探头板引发坠落事故。

未来发展方向聚焦智能化与绿色化。BIM技术可实现脚手架方案三维模拟,自动校核杆件碰撞与受力状态;物联网传感器可实时监测架体位移与应力变化,预警临界失效状态。模块化快拆体系能减少30%材料损耗,推动脚手架工程向装配式方向发展。

科学的钢管脚手架施工方案,是力学计算、规范执行与过程管理的有机统一。从GB 55023-2022的强制性条文到动态风险管控,每个环节都需贯彻"结构可靠、施工可控、监测可视"的原则。随着智能监测与新型材料的应用,未来的脚手架工程将朝着更安全、更高效的方向演进,为建筑工业化提供坚实支撑。建议工程单位建立基于BIM的全生命周期管理系统,将设计验算、施工模拟与运维监测深度融合,持续提升脚手架工程的安全边际与经济效益。