在统编教材三年级上册《铺满金色巴掌的水泥道》的课后小练笔设计中,"用几句话写下上学或放学路上的景色"的要求,看似简单却蕴含着深刻的观察力训练逻辑。从要求中的学生习作案例可见,如"溪水清澈见底,鱼儿游弋""金黄的麦浪随风起伏"等细节描写,正是学生将课堂习得的比喻、拟人等修辞手法,转化为对生活场景具象捕捉的实践。这种训练突破了传统写作教学中"为写景而写景"的窠臼,转而引导儿童建立"感知—筛选—重构"的观察链条。

在优质课的教学实践中,教师常通过"五感观察法"激活学生的多维体验。例如某案例中,教师让学生闭眼聆听秋雨音频,回忆雨后泥土气息,再观察梧桐叶脉标本,最后触摸仿制的水泥道模型。这种多模态的观察引导,使得学生笔下的"湿漉漉的水泥道"不再停留于视觉描写,而是融合了触觉的"凉意"、听觉的"窸窣"等复合感知。正如叶圣陶所言:"观察是智慧最重要的能源",这样的教学设计将课文中的金色巴掌转化为打开学生感官世界的钥匙。

二、优质课的教学设计艺术

在《铺满金色巴掌的水泥道》优质课案例中,教师普遍采用"双线并进"的教学结构。明线紧扣"发现美—欣赏美—创造美"的认知路径,如某省级优质课通过对比晴天与雨后的水泥道图片,引导学生理解"明朗"与"凌乱"的辩证美学;暗线则贯穿"语言建构—思维发展"的语文核心素养,如通过删减原文对比教学,让学生体会"熨帖""平展"等精准用词的精妙。

多媒体技术的创造性运用成为亮点。某国家级优课将AR技术引入课堂:学生用平板扫描课文段落,即刻呈现动态的落叶飘舞场景,通过调节"风速"参数观察树叶排列变化,直观理解"不规则的美"。这种数字化教学手段不仅契合Z世代学生的认知习惯,更将朱光潜"美的本质是自然性与社会性的统一"这一美学理论,转化为可触摸的学习体验。

三、小练笔与优质课的互动关系

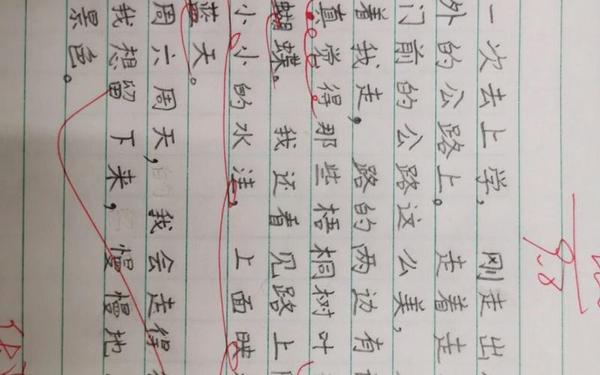

从教学实践反馈看,优质课中的文本细读为小练笔搭建了脚手架。如某特级教师课堂实录显示:在解析"水泥道像彩色地毯"的比喻时,特意拆解喻体选择的思维过程——从"毛毯"到"地毯"的修改,源于学生讨论"地毯更贴近日常生活"。这种显性化的写作思维教学,直接体现在课后练笔中,如学生作品将"晚霞"比作"妈妈烘焙时的红糖酥饼",创造出独具童趣的意象。

两者更形成"输入—输出"的良性循环。江苏某教研团队追踪数据显示,实施"课文精读+场景练笔"模式的班级,三个月后景物描写达标率提升37%,其中"多角度观察""动态描写"等维度进步显著。这印证了维果茨基"最近发展区"理论——当练笔任务与课文范例保持适度挑战时,能有效促进语言能力的内化迁移。

四、教学反思与发展建议

当前教学实践中仍存在"重技法轻体验"的倾向。部分教师过度强调比喻句、排比句的仿写模板,导致学生练笔出现"金色巴掌像邮票/像小船/像蝴蝶"的同质化表达。反观文学经典,《荷塘月色》中"梵婀玲上奏着的名曲"的通感手法启示我们:应鼓励学生突破视觉主导的观察模式,尝试调动通觉体验。

未来研究可向跨学科融合方向探索。如结合科学课中的植物学知识,引导学生探究梧桐叶形态与排水功能的关系,从而写出"叶脉如毛细血管般延伸"的观察笔记;或融合劳动教育,组织"水泥道落叶清理"实践活动,在真实情境中培育"美与实用"的辩证思维。这种项目式学习既能深化文本理解,又能培养核心素养,或将成为语文教学改革的新方向。

本文通过解构小练笔与优质课的内在关联,揭示出语文教学应从"文本解读"走向"经验重构"。当学生学会用"金色巴掌"的视角观察世界时,不仅获得了语言表达的密钥,更建立起与生活对话的能力——这或许正是统编教材设置此类文本的深层价值。教师需在教学设计中保持敏锐的时代触角,让经典文本在与数字技术、跨学科思维的碰撞中焕发新生命力,最终实现"一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云"的教育本真。