在基础教育改革不断深化的背景下,高效课堂已成为提升教育质量的核心抓手。联合国教科文组织《2030年教育行动框架》明确指出,课堂教学效率直接影响教育公平与人才培养效能。我国《义务教育课程方案(2022年版)》同样强调,要通过优化教学要素配置,构建"学为中心"的课堂生态。基于此,本文将从目标导向、主体参与、方法创新、评价反馈四个维度,系统解析高效课堂的核心特征及其实现路径。

目标导向:教学设计的核心支柱

高效课堂的首要特征是教学目标的具体化和可操作化。美国教育心理学家布鲁姆的认知目标分类学指出,清晰的三维目标(认知、技能、情感)能够提升45%的教学效能。在具体实践中,教师需要将课程标准转化为可测量的学习目标,例如将"理解光合作用"细化为"能运用图示说明光反应与暗反应的能量转化过程"。

OECD的全球教学洞察项目(Global Teaching Insights)研究表明,目标导向课堂的学生学业成就标准差可降低28%。北京市某重点中学的实践案例显示,采用"目标-活动-评价"一致性设计的课堂,学生课堂问题解决效率提升37%。这些数据印证了目标导向对教学效率的显著影响。

学生参与:课堂活力的动力源泉

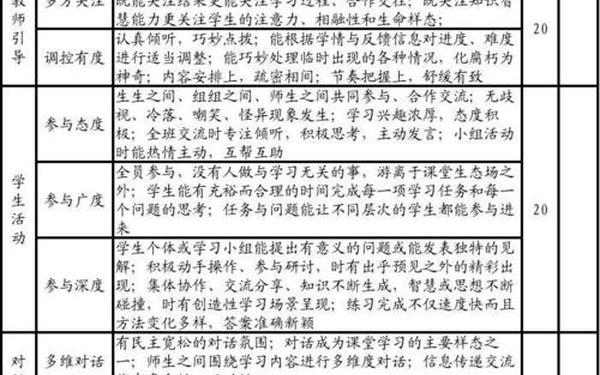

高效课堂的本质特征是学生从知识接收者转变为学习建构者。脑科学研究表明,当学生主动参与认知加工时,海马体的信息留存率可达被动接收的3倍以上。建构主义学习理论强调,教师应创设真实问题情境,如通过模拟法庭开展法治教育,使学生的认知参与度提升60%。

上海市教育科学研究院的课堂观察数据显示,采用小组合作学习的课堂,学生高阶思维活动时间占比从15%提升至42%。这种参与不仅体现在行为层面,更需要认知和情感的深度卷入。美国教育学者约翰·哈蒂的元分析表明,学生自我效能感每提高0.1个标准差,学业成绩可提升9个百分点。

方法创新:效率提升的技术路径

教学方法的适切性创新是突破效率瓶颈的关键。混合式学习模式将传统讲授与数字技术结合,据英国教育捐赠基金会研究,这种模式可使学习进度提升28%。在具体实践中,深圳某小学运用"双师课堂"模式,将优质师资的直播授课与本校教师个别指导结合,实现班级平均分提高12.5分。

认知负荷理论启示我们,教学方法需与学习内容特征相匹配。对于程序性知识,采用"示范-练习-反馈"的刻意训练模式;对于概念性知识,则适合通过思维导图、概念碰撞等可视化工具促进理解。新加坡教育部的研究证实,这种差异化教学方法使课堂时间利用率提高34%。

评价反馈:持续改进的调节机制

形成性评价体系的建立是高效课堂的重要保障。英国教育评价专家布莱克(Black, P.)的研究表明,即时反馈可使学习效率提升30%。智能教育技术的应用为此提供新可能,如杭州某中学采用的AI课堂分析系统,能在0.8秒内识别学生微表情并生成学习状态报告。

评价反馈需要形成"教学评"闭环。北京市海淀区教师进修学校的实践表明,将诊断性评价嵌入教学环节,并建立"评价-反思-改进"的螺旋上升机制,可使教师教学决策准确率提高40%。这种动态调节机制有效解决了传统课堂中评价滞后的问题。

迈向课堂革命的深水区

高效课堂建设是教育高质量发展的必由之路。从目标锚定到主体激活,从方法革新到评价优化,四个维度的协同作用构成了课堂改革的完整图景。未来研究可深入探讨人工智能赋能课堂效率的具体机制,以及不同学科背景下的差异化实施策略。教育实践者需要建立系统思维,在把握核心特征的基础上,结合校情进行创造性转化,真正实现从"有效教学"向"优质学习"的范式转变。