在数字时代浪潮下,传统文化手抄报作为青少年美育教育的重要载体,依然焕发着独特的生命力。它以纸张为媒介,通过文字、图案与色彩的有机融合,将中华五千年文明精髓浓缩于方寸之间。对于13年级学生而言,制作一幅兼具文化内涵与视觉美感的作品,既能锻炼综合素养,又能深化对民族文化的理解与认同。本文将从主题定位、视觉设计、内容编排三大维度,系统解析传统文化手抄报的创作方法论。

一、主题定位:深耕文化内核

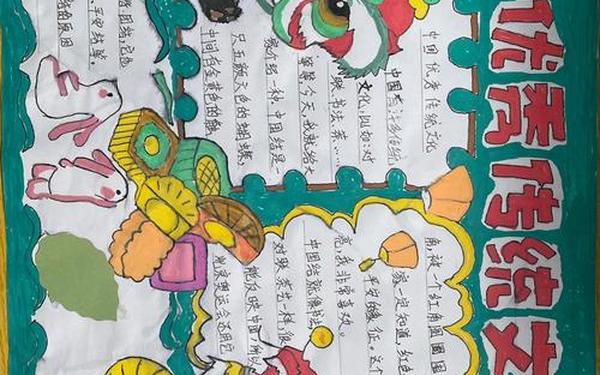

传统文化的范畴浩瀚如海,精准的主题选择是手抄报成功的关键。建议以“小切口”展现“大文化”,例如聚焦传统节日习俗(如春节的守岁文化、中秋的团圆意象)、非遗技艺(如剪纸的镂空美学、青花瓷的纹样演变)或经典典籍(如《论语》的修身之道、《诗经》的草木意象)。网页18中提及的“春节扫尘除陈布新”与“端午龙舟竞渡精神”,正是通过具体民俗活动传递文化哲思的典型案例。

在确定主题后,需构建层次分明的叙事结构。例如以“二十四节气”为主题时,可采用时间轴线法,将立春、谷雨、秋分等节点与农耕文明、诗词典故串联;若选择“传统建筑”主题,则可运用空间解构法,通过斗拱结构、飞檐形制等细节展现营造智慧。网页44建议的“分区法”在此尤为适用,通过主次分明的板块划分实现内容聚焦。

| 主题类型 | 核心元素 | 设计技巧 |

|---|---|---|

| 节气物候 | 农耕工具、自然景观、节气谚语 | 时间轴布局+水墨晕染 |

| 传统技艺 | 工具图谱、制作流程、匠人精神 | 步骤分解图+仿古做旧 |

| 诗词经典 | 名句摘录、意境插画、书法展示 | 留白艺术+印章点缀 |

二、视觉设计:平衡美学法则

版面设计需遵循黄金分割原则与视觉动线规律。如网页26强调的“三分法布局”,将画面分为标题区(30%)、图文区(60%)、装饰区(10%),通过大小对比增强层次感。对于13年级学生,推荐使用中心放射式(如将主题图案置于中央,文字环绕排列)或Z型布局(引导视线从左上方至右下方自然移动),这两种模式在网页61展示的多幅获奖作品中得到验证。

色彩搭配需建立文化语义系统:红色象征喜庆(适用于春节主题),青色呼应山水意境(适合诗词主题),土黄色传递古朴质感(可用于非遗主题)。网页46提出“主色不超过三种”的原则,建议采用7:2:1配色法则——70%主色奠定基调,20%辅助色增强对比,10%点缀色画龙点睛。例如制作“青花瓷”主题时,可将钴蓝作为主色,搭配月白与黛色,再以金粉勾勒纹样边缘,再现瓷器莹润之美。

三、内容编排:构建知识图谱

文字内容需实现权威性与趣味性的统一。在摘录典籍时,应注明出处(如《周礼·考工记》对营造法式的记载);引用民俗时,可结合地方特色(如网页18提到的广东醒狮与陕西社火对比)。建议采用信息图表法呈现复杂内容,例如用树状图解析书法字体演变,用流程图展示茶叶制作工艺,使知识传递更直观。

图文互动是提升作品深度的关键策略。网页25中《海底两万里》手抄报的“科学幻想板块”设计值得借鉴:将《天工开物》中的水利机械与现代潜艇结构并置,通过古今科技对话展现文化传承。可加入互动元素如二维码(链接相关纪录片)、立体折页(隐藏拓展内容),这在网页41提到的中学生手抄报比赛中已成为创新趋势。

总结与展望

传统文化手抄报创作是知识重构与艺术表达的辩证统一。通过精准的主题锚定、科学的视觉规划、深度的内容挖掘,学生不仅能完成美学实践,更能实现文化认同的内化。未来研究可进一步探索数字化工具(如AR增强现实技术)与传统手绘的结合方式,或开发跨学科整合模式(如将数学比例应用于纹样设计),使传统文化以更富时代感的方式薪火相传。

参考文献:根据网页1、18、25、26、34、41、44、46、61等资料整理