春回大地,万物复苏之际,中国迎来一个兼具自然与人文双重意义的传统节日——清明节。它不仅是二十四节气之一,更是承载着千年文化记忆的祭祖与踏青之日。这个充满肃穆与生机的节日,在民间传说中也被赋予了“鬼节”的神秘色彩。为何清明会成为追思与争议并存的文化符号?其历史源流如何与自然节气、忠孝乃至鬼神信仰交织?本文将深入解析清明节的起源脉络,并探讨“清明夜鬼门开”这一民俗观念的深层文化逻辑。

一、历史溯源:从寒食到清明

清明节的起源可追溯至周代的墓祭制度,但真正形成文化体系则与春秋时期晋文公重耳和介子推的传说密不可分。据《左传》记载,介子推割股啖君后隐居绵山,晋文公为逼其出仕而焚山,却致其抱树而亡。为纪念这位忠臣,民间形成“寒食禁火”习俗,每年此时百姓冷食三日,以柳条插门寄托哀思。

唐代官方将寒食节法定化,其日期固定在冬至后105天,与清明节气仅隔一日。随着时间推移,寒食的祭扫习俗逐渐与清明的踏青活动融合。宋代文献《梦粱录》记载,此时“官员士庶俱出郊省墓,以尽思时之敬”,而扫墓后的宴饮游乐使得哀思与欢愉形成独特平衡。至明清时期,寒食节完全被清明节取代,形成今日兼具追思与迎春的双重文化特质。

| 时期 | 寒食节 | 清明节 |

|---|---|---|

| 春秋 | 纪念介子推 | 农耕节气 |

| 唐代 | 官方法定节日 | 节气名称 |

| 宋代 | 习俗开始融合 | 吸收踏青活动 |

| 明清 | 逐渐消亡 | 完全取代寒食 |

二、文化融合:节气与祭礼

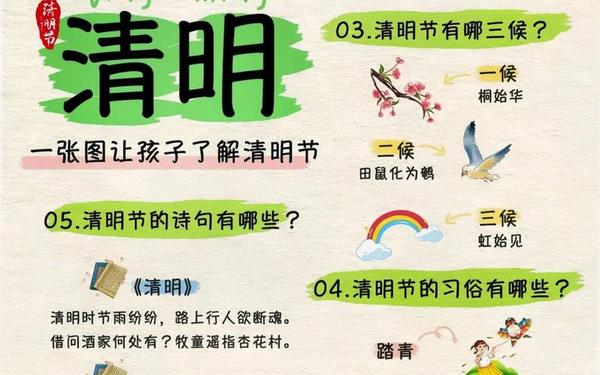

作为二十四节气之一,清明本为农事指南。《淮南子·天文训》载:“春分后十五日,斗指乙,则清明风至”,此时气温回升、雨量增多,正是“种瓜点豆”的春耕时节。但因其时间与寒食相近,逐渐被赋予人文内涵。这种自然与人文的融合体现在三个方面:

- 时间重叠:清明节气与寒食祭扫期重合,形成“前三天寒食,后一日清明”的习俗

- 空间转换:从宗庙祭祀转向郊野扫墓,将农事活动与祖先追思结合

- 行为象征:插柳习俗既符合植物生长规律,又暗含驱邪避鬼之意

民俗学家张君指出,这种“节气节日化”现象是中国农耕文明“天人合一”思想的典型体现,使得自然规律与社会形成完美共振。

三、鬼节迷思:传说与科学

民间将清明与中元、寒衣并称三大鬼节,其“鬼门开”之说源自多重文化因素:

- 佛教影响:盂兰盆节超度亡魂的观念与本土祭祖传统结合

- 环境感知:清明时节阴雨连绵,墓地环境易引发心理暗示

- 禁忌建构:《齐民要术》记载插柳辟邪,反映古人应对未知恐惧的心理机制

现代科学对此现象提出三重解释:

1. 生物节律说:春季气压变化影响人体激素分泌,易产生抑郁情绪

2. 环境心理学:墓地特有的肃穆氛围激活大脑恐惧中枢

值得注意的是,“夜遇鬼魂”的个案多与视觉误差相关。如光线暗淡时,大脑会将模糊影像补足为熟悉形象,这种现象在心理学中称为“空想性错视”。

四、习俗流变:从禁火到踏青

清明习俗的演变折射出社会文化的变迁:

“唐代寒食蹴鞠,宋人清明戴柳,明清至今的扫墓植树,每个时代都在传统中注入新内涵。”——民俗学者王弘力

这种流变体现在三个维度:

1. 饮食文化:从冷食(子推燕、青团)到时令佳肴,反映物质生活改善

2. 祭祀形式:烧纸钱替代血祭,环保祭扫取代焚香,体现文明演进

清明节犹如一面文化棱镜,折射出中国人对生命循环的认知:既在细雨纷飞中追忆往昔,也在春草青青里拥抱新生;既保持对未知的敬畏,又秉持务实的精神。关于“清明夜鬼”的讨论,实质是传统信仰与现代科学的对话。建议未来研究可结合脑神经科学,进一步探究民俗传说对人类认知模式的影响。当我们理解清明的多维面相,便能更好地传承这个“死生契阔”的东方智慧。