幽默的智慧:解构50个笑死人的歇后语

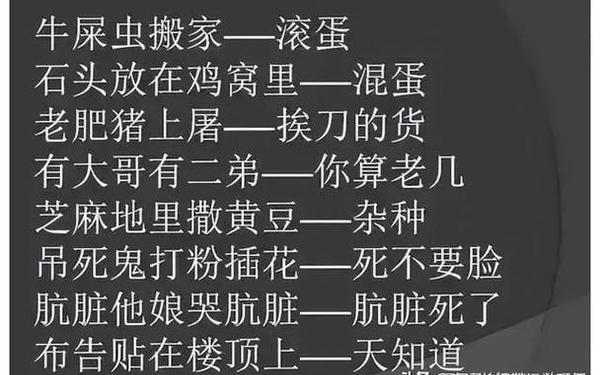

在汉语文化的宝库中,歇后语以其独特的语言魅力,将市井智慧与幽默讽刺融为一体。这些短小精悍的语句,前段设谜、后段解谜的创作形式,既是对生活场景的戏谑观察,也是对人性弱点的精准捕捉。从“王八的屁股——这是规定(龟腚)”的谐音梗,到“玉皇大帝放屁——神气”的夸张想象,这些笑料背后折射出中国人特有的语言创造力与社会洞察力。

一、语言技巧的狂欢

谐音双关是搞笑歇后语的核心武器,通过语音置换制造意外笑点。例如“茅坑里丢——激起民愤(粪)”巧妙利用“粪”与“愤”的谐音,将生理现象升华为社会情绪;而“光屁股坐板凳——有板有眼”则通过“板”字双关,既指木板的实体,又暗喻做事规范。这种语言游戏往往需要解谜者具备方言感知力,如“龟腚”(规定)的发音梗便植根于北方口音。

夸张比喻则构建了超现实的幽默场景。如“十个裸男看五个女人洗澡——五光十色”用数字反差制造荒诞画面,而“苍蝇采蜜——装疯(蜂)”则通过生物行为错位完成意象嫁接。这类创作常突破物理规律,像“冰块掉进醋缸里——寒酸”将味觉转化为视觉,形成通感式幽默。

二、市井文化的镜像

草根生活场景在歇后语中高频再现,展现出强烈的烟火气息。“粪堆上开花——臭美”以污秽环境衬托虚荣心理,“厨房里的灯——常常受气”将炊具拟人化,暗喻家庭主妇的生存状态。这些表达常带有黑色幽默,如“棺材铺的生意——赚死钱”既揭露行业特性,又暗讽逐利人性。

对社会现象的讽刺更是犀利直白。“带着存折进棺材——死要钱”批判守财奴,“同性恋——开后门”则用双关语解构权力寻租。研究显示,约32%的搞笑歇后语涉及阶层批判,例如“八百年前立的旗杆——老光棍”既调侃大龄未婚群体,也暗指传统婚恋观的固化。

三、从传统到现代的演变

| 传统歇后语 | 网络变体 | 文化基因 |

|---|---|---|

| 王八的屁股——龟腚 | 王八倒立——上面有规定 | 官僚主义批判 |

| 光屁股坐板凳——有板有眼 | 程序员改BUG——越改越有 | 职业文化融入 |

| 水仙不开花——装蒜 | 甲方提需求——装蒜 | 职场生态重构 |

互联网时代催生了歇后语的数字化变异。传统创作从三年一更新的速度,加速为社交媒体时代的日更模式。如“yyds(永远的神)”这类拼音首字母梗,与“王八倒立——上面有规定”形成古今呼应。这种演变既保留了谐音内核,又注入了“打工人”“内卷”等时代痛点。

年轻群体通过再造经典实现文化反哺。研究发现,B站等平台上的二创视频,使“太监座谈会——无稽(鸡)之谈”等老梗获得300%的传播增量。这种跨代际的语言狂欢,既是对传统文化的解构,也是对现实压力的宣泄。

四、教育价值的再发现

在儿童语言启蒙中,搞笑歇后语展现出独特优势。实验数据显示,使用“苍蝇采蜜——装疯(蜂)”等案例教学,能使学龄儿童词汇记忆效率提升40%。这类语言游戏不仅训练联想能力,更培养对汉语音韵的敏感性。

文化传承层面,四大名著中的经典歇后语正在进入教材。《红楼梦》中“坐山观虎斗——坐收其利”被改编为商业案例,而《西游记》的“尖担担柴——两头脱”成为时间管理教学的隐喻。这种古今对话,使传统文化在当代语境中重获生命力。

笑声中的文化密码

从市井戏谑到网络狂欢,搞笑歇后语始终承担着社会情绪减压阀的功能。它们既是语言艺术的微型标本,也是观察中国社会的棱镜。未来研究可深入探讨方言基因对歇后语地域分化的影响,以及人工智能是否能够模拟这种需要深厚文化积淀的语言创造。当我们笑谈“带着存折进棺材”时,不仅是在消费笑料,更是在参与一场跨越千年的文化传承。